- 放大

- 缩小

- 默认

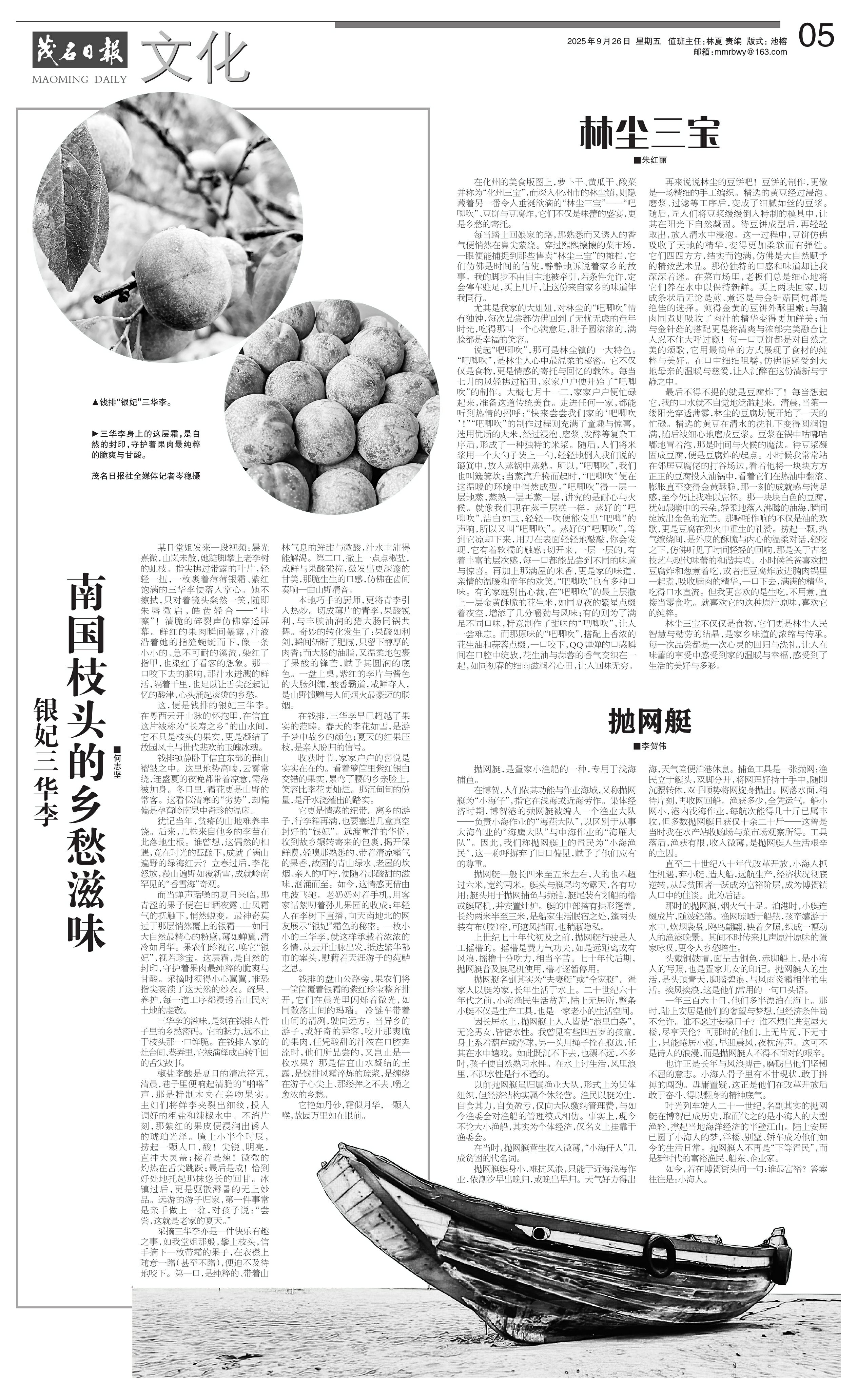

抛网艇

■李贺伟

抛网艇,是疍家小渔船的一种,专用于浅海捕鱼。

在博贺,人们依其功能与作业海域,又称抛网艇为“小海仔”,指它在浅海或近海劳作。集体经济时期,博贺港的抛网艇被编入一个渔业大队——负责小海作业的“海燕大队”,以区别于从事大海作业的“海鹰大队”与中海作业的“海雁大队”。因此,我们称抛网艇上的疍民为“小海渔民”,这一称呼摒弃了旧日偏见,赋予了他们应有的尊重。

抛网艇一般长四米至五米左右,大的也不超过六米,宽约两米。艇头与艇尾均为露天,各有功用:艇头用于抛网捕鱼与抛锚,艇尾装有划船的橹或艇尾机,并安置灶炉。艇的中部搭有拱形篷盖,长约两米半至三米,是船家生活眠宿之处,篷两头装有布(胶)帘,可遮风挡雨,也稍蔽隐私。

上世纪七十年代初及之前,抛网艇行驶是人工摇橹的。摇橹是费力气功夫,如是远距离或有风浪,摇橹十分吃力,相当辛苦。七十年代后期,抛网艇普及艇尾机使用,橹才逐暂停用。

抛网艇名副其实为“夫妻艇”或“全家艇”。疍家人以艇为家,长年生活于水上。二十世纪六十年代之前,小海渔民生活贫苦,陆上无居所,整条小艇不仅是生产工具,也是一家老小的生活空间。

因长居水上,抛网艇上人人皆是“浪里白条”,无论男女,皆谙水性。我曾见有些四五岁的孩童,身上系着葫芦或浮球,另一头用绳子拴在艇边,任其在水中嬉戏。如此既沉不下去,也漂不远,不多时,孩子便自然熟习水性。在水上讨生活,风里浪里,不识水性是行不通的。

以前抛网艇虽归属渔业大队,形式上为集体组织,但经济结构实属个体经营。渔民以艇为生,自食其力,自负盈亏,仅向大队缴纳管理费,与如今渔委会对渔船的管理模式相仿。事实上,现今不论大小渔船,其实为个体经济,仅名义上挂靠于渔委会。

在当时,抛网艇营生收入微薄,“小海仔人”几成贫困的代名词。

抛网艇艇身小,难抗风浪,只能于近海浅海作业,依潮汐早出晚归,或晚出早归。天气好方得出海,天气差便泊港休息。捕鱼工具是一张抛网:渔民立于艇头,双脚分开,将网理好持于手中,随即沉腰转体,双手顺势将网旋身抛出。网落水面,稍待片刻,再收网回船。渔获多少,全凭运气。船小网小,港内浅海作业,每航次能得几十斤已属丰收,但多数抛网艇日获仅十余二十斤——这曾是当时我在水产站收购场与菜市场观察所得。工具落后,渔获有限,收入微薄,是抛网艇人生活艰辛的主因。

直至二十世纪八十年代改革开放,小海人抓住机遇,弃小艇、造大船,远航生产,经济状况彻底逆转,从最贫困者一跃成为富裕阶层,成为博贺镇人口中的佳谈。此为后话。

那时的抛网艇,烟火气十足。泊港时,小艇连缀成片,随波轻荡。渔网晾晒于船舷,孩童嬉游于水中,炊烟袅袅,鸥鸟翩翩,映着夕照,织成一幅动人的渔港晚景。其间不时传来几声原汁原味的疍家咏叹,更令人乡愁暗生。

头戴铜鼓帽,面呈古铜色,赤脚船上,是小海人的写照,也是疍家儿女的印记。抛网艇人的生活,是头顶青天,脚踏碧浪,与风雨炎霜相伴的生活。挨风挨浪,这是他们常用的一句口头语。

一年三百六十日,他们多半漂泊在海上。那时,陆上安居是他们的奢望与梦想,但经济条件尚不允许。谁不愿过安稳日子?谁不想住进宽屋大楼,尽享天伦?可那时的他们,上无片瓦,下无寸土,只能蜷居小艇,早迎晨风,夜枕涛声。这可不是诗人的浪漫,而是抛网艇人不得不面对的艰辛。

也许正是长年与风浪搏击,磨砺出他们坚韧不屈的意志。小海人骨子里有不甘现状、敢于拼搏的闯劲。毋庸置疑,这正是他们在改革开放后敢于奋斗、得以翻身的精神底气。

时光列车驶入二十一世纪,名副其实的抛网艇在博贺已成历史,取而代之的是小海人的大型渔轮,撑起当地海洋经济的半壁江山。陆上安居已圆了小海人的梦,洋楼、别墅、轿车成为他们如今的生活日常。抛网艇人不再是“下等疍民”,而是新时代的富裕渔民、船东、企业家。

如今,若在博贺街头问一句:谁最富裕?答案往往是:小海人。