摘要:

高州素荤结合的菜式品种亦多,诸如酿豆腐、酿豆饼、酿豆炸、酿南瓜、酿茄子、酿辣椒、蒸冬瓜盅等。

煎煮籺

脆皮鸭

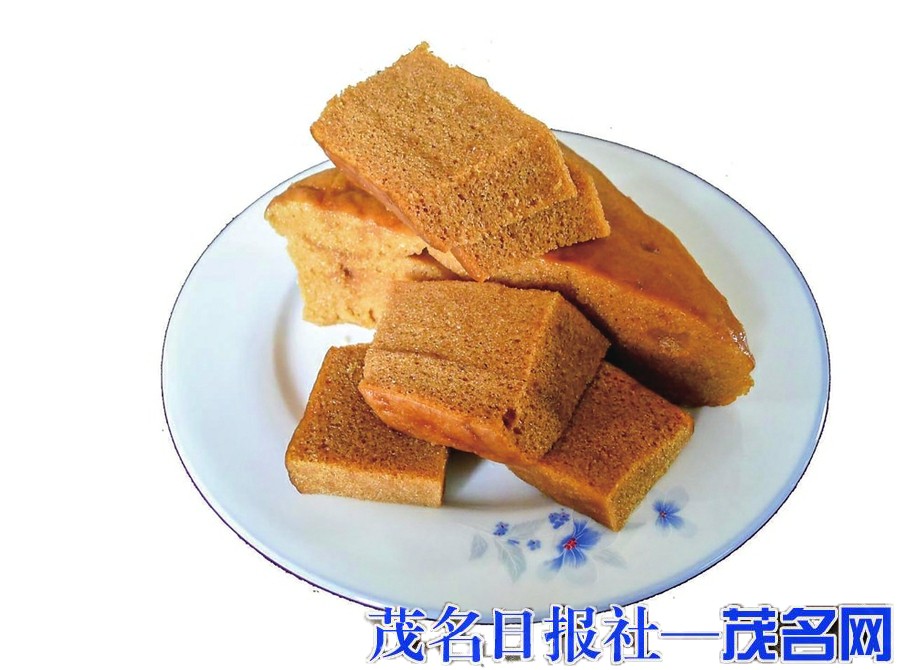

马拉糕

糖醋三薯

凉粉

黎裕权

(接上期)高州素荤结合的菜式品种亦多,诸如酿豆腐、酿豆饼、酿豆炸、酿南瓜、酿茄子、酿辣椒、蒸冬瓜盅等。例如:豆腐酿,其制法是把豆腐煎黄,酿上肉馅,再煎至两面皆黄,即可食用。此品色金黄、味鲜美、质软滑,四时皆宜。苦瓜酿,把苦瓜切成短段,挑出瓜籽,填上肉馅,放入锅中蒸熟,用酱油、蒜蓉醮着吃,其味苦甘,肉鲜美,蒜浓香,既可口开胃,又具有清热解毒之功效。此品多在夏季苦瓜上市时制作食用。茄子酿,把茄子斜切成块片,在块片中央开缝,填入肉馅,煎成金黄色,调以蒜蓉、豆豉食用。其特点:味道鲜美,软滑可口,多在夏秋产瓜季节食用。“清而味不淡,郁而不觉腻”,使人食过返寻味。

说到高州的饮食,不得不说高城小食。高州,尤其高州县城的小食,风味独特,在粤西有较高的声誉。1956年前,在高城市上出售的小食品种有数百种之多,其中独具风格,给食客留下深刻印象的有二、三十种。其中有:寿桃籺,以西关街粘米寿桃和安荣巷亚火大爷糯米寿桃最佳。善氹莲蓬籺,石鼓镇善氹有专做莲蓬籺经营者,称善氹莲蓬籺。赖粉,原是一种以米粉制成的高城传统独家经营小食。产生于清代,风行民国。相传为清代高城一户姓赖的小业主所创制。民国时期,其传人陈亚一接手经营,生意越做越旺,顾客仍叫它为“赖粉”。大鼻张古粽籺,高州人称粽子为古粽籺。以西关街人“大鼻张”为著,他所制作的古粽籺称“大鼻张古粽籺”。大肚子猪油簸箕炊,喜欢制作簸箕炊食用,尤其是每到农历七月十四日,家家户户必须制作簸箕炊,这已成为一种风俗。何茂公十锦菜,其用料有十种颜色而得名。高城小食,著名者尚有阿张晚“铁宝儿及第粥”、大肚贵“桂花陈皮糖”、瑞陞楼“芝圆饼”、微中利“鸡仔饼”、火生“牛腩粉”、陈荣香“麦芽糖”、亚样“鱼皮云吞”、二叔公“炒粉皮”、阿片糖“汤圆”、老蒋“甜薯糖”、卢成祥“甜松糕”、肥锡“杨桃糖”、老友记“炖猪脑”、谢记“番薯糖”、大声公“及第粥”等等。

高州烹饪饮食业之所以兴旺发达,历久不衰,烹饪技术且不断发展提高,这与高州人民逢年过节、喜庆吉日、婚姻嫁娶、建屋进宅,尤其“做年例”分不开的。以上良辰吉日,城乡各家各户主人都亲手制作烹饪几味传统名菜佳肴,以显示宴席高档与丰富,使节日气氛热闹非凡,外地人们要到高城作客品味高城传统的烹饪佳肴名菜,定会大饱口福,赞不绝口。

此外,高州人早已有饮茶习惯,在清代,新垌、顿梭,尤其新垌出水窿(出瑞龙)茶叶已驰名,当时,部分官员、富户、商贾多在家中饮茶。居民于逢年过节才饮茶。至清末民初,除摊档外,饮食业座商也有不少出现,如当时较有名气的有醉德楼、怡安楼、群禾楼、广崇升、瑞升楼等。抗日战争期间,高州免遭日寇蹂烂,外来人口到高州者倍增。他们大多是从广州、香港、四邑、湛江、海南等沦陷区转移来的官吏、贾客、文教公职人员及其家属和部分贫苦难民,因此,高州城茶楼酒家不断增加,1945年计则增至38间,其中有雪宫、白宫、五羊、扎记、宴桃园、微中利等十多间酒家,这些酒家为了在饮食业商战竞争中取胜,一些酒家便根据外来人的饮食习惯与消费能力,在继续保持地方传统菜式、地方风味满足老顾客需要的同时,不惜重金从香港、广州、湛江等地聘请名厨来其茶楼酒家,精制省港名菜、代办筵席等。

高州独具地方风味特色的制作烹饪饮食技巧,代代相传,不断实践,不断创新、提高、发展,并不断制作烹饪出各种色香味俱佳的佳肴美食,满足人们生活需要。即使食物短缺,他们也用自然食物作出特色食品,一肉多种菜谱,一米多种食法。特别是近年来,随着人民生活水平的不断改善,各种多层次的茶楼酒家,风味餐馆,迅速在高州城乡兴起。涌现出现代的狗肉一条街、沿江路美食街、羊庄、农家菜等等富有地方特色的饮食。

高州还举办了高凉美食节、高州荔枝美食厨王争霸赛等活动,目的是通过“政府引导、协会搭台、企业唱戏”的模式,整合各方资源和力量,把有着一千五百多年高凉传统文化历史的高凉菜品打造成为粤菜中继广府菜、潮州菜、客家菜之后的另一菜系——高凉菜,以加快推进创建“高凉美食之都”。此外,高州还组织评出了十大名菜、十大名小吃、十大名食府、十大名小吃店、十大名特产、十大名食材基地,初步勾画出一幅茂名“高凉菜”美食地图的轮廓。

“民以食为天”,在更加注重食品的安全与美味的今天,愿高凉美食与传统美食之乡更具震撼力、诱惑力! (完)

编辑:李慧敏

初审:温 国

终审:张 越