- 放大

- 缩小

- 默认

电白区望夫中学理化生科组长黄东娥

愿为萤光照亮孩子求学之路 照亮自已无悔人生

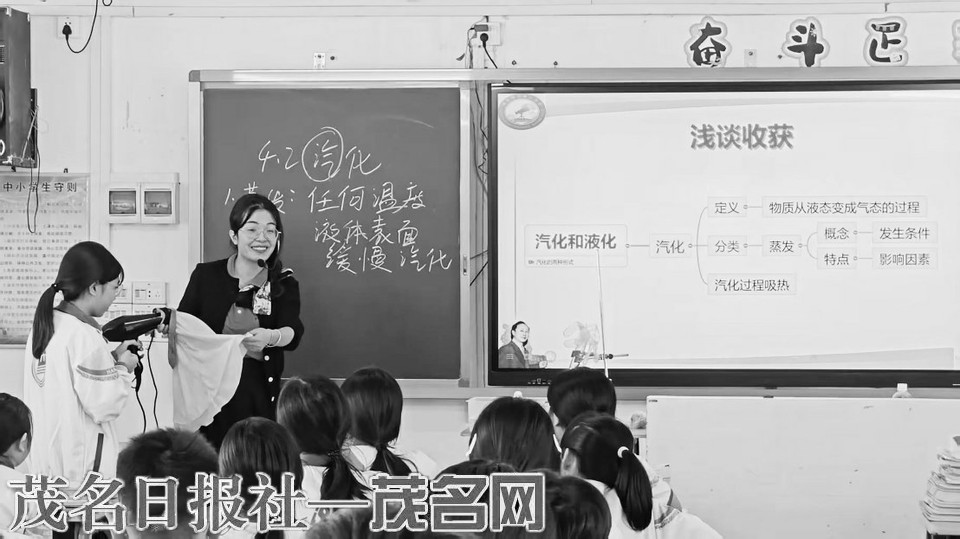

黄东娥授课,带领学生探索科学奥秘。

茂名日报社全媒体记者 和沛蓉

在茂名市电白区望夫中学,有这样一位深受学生喜爱的物理老师。她像一盏明灯,用创新点亮物理课堂,用爱心温暖孩子们的心灵。她扎根乡村教育数十载,用行动诠释了一名人民教师的责任与担当,先后荣获“南粤优秀教师”“电白区骨干教师”“电白区优秀教师”“电白区好教师”“广东省陈进文名师工作室优秀学员”等荣誉称号。她就是望夫中学理化生科组长黄东娥。

播撒爱心筑梦想 守护成长见真情

黄东娥的教育初心,源于她童年时的一段留守经历。那年,她回到外婆家所在的镇中心小学就读,遇到了一位让她终生难忘的班主任梁小燕。“梁老师不仅教学认真,更常常给我们加菜、添零食,在生活中无微不至地关怀学生。”这些温暖的举动,让黄东娥内心充满了感动,也让她萌生了一个想法——长大后,也要成为像梁老师那样给学生带来温暖和光亮的好老师。

怀揣着这份初心,黄东娥大学选择师范专业,2004年毕业后毅然来到望夫中学任教。她深知,农村留守儿童居多,对这些孩子来说,情感的关怀与知识的传授同等重要。她常说,“好老师”最重要的品质,就是对学生好。

工作中,她发现很多孩子与父母沟通很少,关系生疏。为了改善这种状况,她在2021年发起了“亲情连线”活动。“我规定了星期二那天,课余时间他们可以来找我,用我的手机给家长打电话,报平安的同时,也多分享一些在学校里的事情。”这项活动让孩子们与父母的沟通多了起来,亲情在一次次通话中悄然升温。

像这样关爱学生的事,在黄东娥的教学生涯中还有很多。曾有一年,她班上一名学生接连失去父母。起初母亲离世,他只请了几天假就回来上课,显得异常坚强。可后来他再次请假,黄东娥打电话去询问,孩子在电话里大哭:“老师,我爸妈都没了,我成孤儿了。”她顿时红了眼眶,安慰道:“别哭,我们班就是你坚强的后盾。”

此后,她默默联系朋友为孩子寄去衣物,并细心代管捐助款项,每周给他20元零用钱。那年中秋节,孩子小心翼翼地问她:“老师,我能预支20块钱吗?我想买一斤肉,回去和奶奶一起过节。”黄东娥鼻头一酸,当场自掏腰包给了他100块钱,还塞给他一盒月饼和一袋水果。她用爱温暖了孩子,也慢慢融化了他的内心。“孩子后来跟我说,等到以后他工作有钱了,就请我吃好吃的。”这份真挚的感恩,让她倍感欣慰。

而在日常相处中,她亦师亦友,常以小奖励鼓励学生,学生们也总爱叫上她参加活动。她以真心换真情,用关怀融化了距离。在孩子们心中,她不仅是老师,更是被真心信赖和喜爱的“娥姐”。

课堂创新结硕果 示范引领促提升

在望夫中学的教学里,黄东娥不断创新教学方法,让物理课堂变得生动有趣。“无实验不物理”是她的教学理念。课堂上,她用两本书让学生感受大气压的力量,用筷子和苹果演示摩擦原理,做“火焰掌”实验让学生直观感受科学魅力……通过这些身边寻常事物,她让科学实验变得触手可及。这样的互动教学方法取得了显著成效,她带的班级物理成绩常年名列前茅,但她更骄傲的是让学生爱上了物理。

为不断深耕专业,黄东娥积极参加广东省陈进文名师工作室,将在东莞、佛山等地学到的先进教学理念和信息化工具,如利用二维码进行课堂互动等,带回望夫中学,并在科组内进行分享,带动了整个团队的共同成长。她参与的省级课题《教育信息化2.0背景下初中物理Pck构建与案例设计研究》顺利结题,她的课例《研究物体浮沉条件》荣获电白区特等奖,多篇论文也在区、市获奖并在期刊《师道》发表。在她的带领下,望夫中学理化生科组被评为“电白区第一批优秀科组”。

黄东娥还积极参与对外交流。在省名师工作室的组织下,她曾远赴西藏和新疆等地送教。回忆起墨脱中学之行,黄东娥至今记忆犹新。那时到校后,他们发现学生基础薄弱,为了让孩子们更好地接受知识,她和团队坚持在高原反应中量身定制教学方案。她还把自己精心准备的实验器材带到了课堂上,为那里的孩子们上物理课。孩子们那种对知识的渴望,深深打动了她。她希望通过送教,能为当地的教育发展贡献自己的一份力量。

从教二十一年,从注重教学创新到坚持情感关怀,从深耕本地课堂到远赴边疆送教,黄东娥的心中充满感慨。她说,选择了教师这个职业,就意味着选择了一份沉甸甸的责任。“既然选择了,就要坚守自己内心的那方净土,把爱传递给孩子。”这是她不变的信念。展望未来,她希望能将更多创新的实验融入课堂,让更多的乡村孩子爱上科学,看到更广阔的世界。“萤火虫的光也是光。”这是黄东娥对乡村教育最深情的告白。她就像一只萤火虫,用微弱却坚定的光,照亮了孩子们的求学之路,也照亮了自己无悔的人生。