信宜市思贺镇大坪小学老师梁海生

坚守山村讲台 师者情怀似“海”

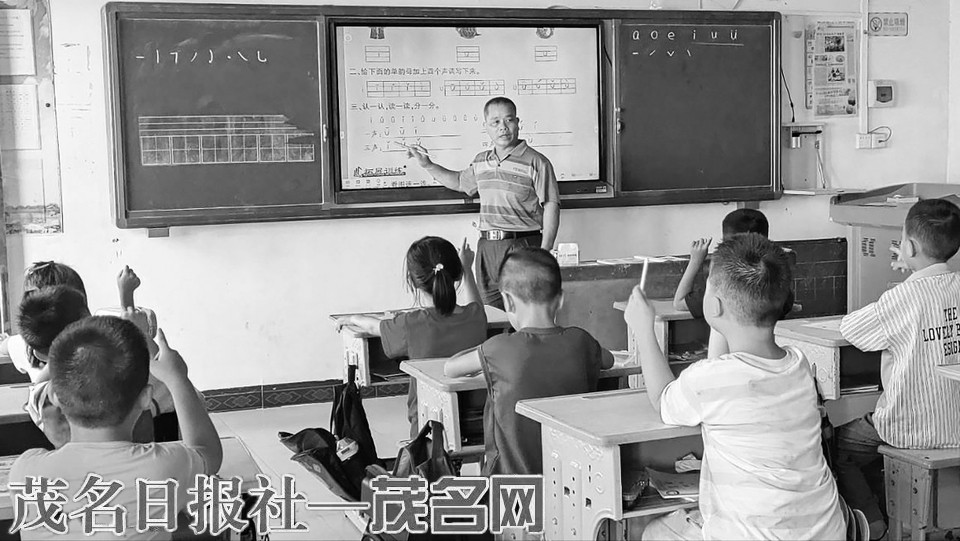

梁海生在课堂上。

文/图 茂名日报社全媒体记者 李光耀 通讯员 谢汶芸

梁海生是大坪小学的一名老教师。自1989年2月踏上讲台,他已在此坚守37年,其中20年在松木坑分校任教。风雨交加时,他最牵挂的是学生的安全。如今通讯便捷,通过家长群发个通知,孩子们就能安全留在家中。但在多年前,在松木坑分校,每逢恶劣天气,他都蹚着齐膝的河水,背起孩子一步一步踩过湍流。

“水没过膝盖还敢背,再深就只能一起留在教室了。”梁海生对记者说。那些年,他背学生渡河时被冲走了多少双鞋,自己都已记不清。

2025年教师节前,台风中的值守,不过是梁海生三十余年教育生涯中一个平凡的片段。这一天,校长带领全体教师驻守学校。雨声中,老师们在办公室安静地备课、看书。

记者冒着风雨前来,是为采访这位三十七年如一日、扎根深山的教师。他在松木坑分校二十年,曾一人承担三个班级的复式教学,一盏灯、一间教室,照亮了许多孩子的童年。

1989年2月,梁海生初登讲台,就在思贺镇大坪小学松木坑分校。那里位置偏远,距离镇上9公里,距离本校2公里。最初的校舍是20世纪50年代村民自建的泥砖房,直到2003年才由政府改建成红砖平房。高峰时,分校有36名学生。他采用复式教学,同一课堂里兼顾学前班、一年级和二年级,每天连续讲授多门课程。放学后,还要自己劈柴做饭;遇到下雨,得逐个学生护送回家。

这一守,就是二十年。

松木坑分校主要服务本村孩子,最远的学生家离校一公里多。“如今村道硬化了,走一公里不算什么,但从前都是泥泞小路,下雨天更是难行,对小孩子尤其如此。”梁海生回忆道。

2009年,因工作需要,他调回大坪小学本校。担任一年级班主任兼教语文和三年级数学。尽管环境变了,但他仍保持着“松木坑习惯”:清早陪学生打扫、晨读,课间倾听孩子的心声,深夜批改作业。面对新课改,他主动学习多媒体教学,设计探究式课堂,用贴近生活的例子帮助孩子理解知识。

采访当天,思贺镇雨势不断。镇中心校领导也来到大坪小学,叮嘱值守教师注意安全。在梁海生的带领下,大家一同冒雨察看已经停办的分校——那里现在已成为村民议事和文化活动的场所。

三尺讲台,一生事业。梁海生亲历了山区教育的巨变:从泥砖房到明亮教室,从木黑板粉笔到多媒体教学,从泥泞小路到硬化村道,从复式教学到一年级开设英语课……短短几十年,地处海拔千米的林洲顶下的大坪小学,发生了翻天覆地的变化。

从教以来,梁海生获奖无数:信宜市“优秀班主任”“最美乡村教师”等十余项荣誉,证书摞起来厚厚一沓。但他却说:“最大的荣誉,是孩子们都平安长大。”如今,从他课堂走出的学生,有的在城市任教,有的在大都市奋斗。每逢教师节,他会收到许多学生的祝福。其中有人这样说道:“您教的知识或许会忘记,但您背我过河的那个雨天,我记了一辈子。”

风停雨歇。9月9日,学校复课。晨曦中,梁海生又一次站在校门口,微笑着迎接每一个学生。他眼角已爬满皱纹,但身姿依然挺拔——一如三十七年前,那个第一次走上讲台的青年。

风雨讲台三十载,扎根山区守初心。在梁海生身上,我们看到了什么叫做“坚守”。