科技“密钥”点亮“薯”光

小良镇打造甘薯“种产销”全产业链条

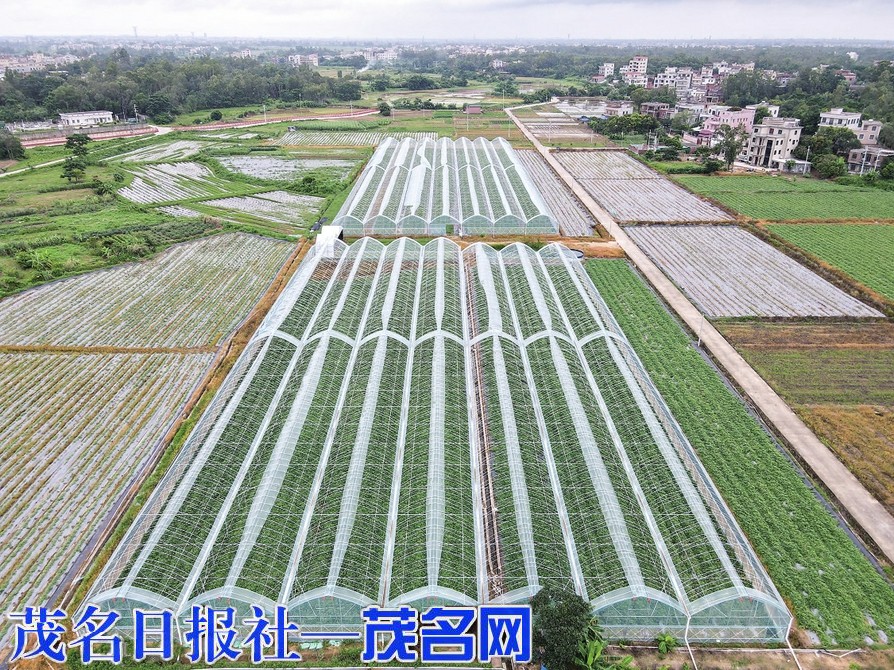

连绵绿浪,“丰”景迷人。

■文/图 通讯员 卢晓娟 杨腾飞

本报讯 盛夏时节,驾车驶入小良镇岭圩村委会覃利村,道路旁,广东省农芯农业科技有限公司(以下简称“农芯公司”)的20余亩甘薯网室大棚及220亩扩繁大田如绿浪起伏。棚内苗叶青翠欲滴,基地负责人罗嘉喜俯身查看长势,眼中充满期待:“预计下周就能大量剪苗供应种植户。”这片绿意背后,是“玛莎莉”“冰淇淋”“西瓜红”等优质脱毒薯苗的科技摇篮,更是电白甘薯产业振兴的强劲脉动。

脱毒育种:破解退化困局的科技“密钥”

甘薯以其顽强的生命力和高营养价值,成为稳住“粮袋子”的重要“压舱石”。然而,甘薯无性繁殖的特性使其极易遭受病毒侵害,病毒在植株内代代累积,导致种性退化、产量锐减、品质滑坡——目前近八成农户依赖自留种或互换种苗,这无异于埋下产业隐患。

在农芯公司的组培室内,生命正经历一场精密的重生:取自优质薯种的芽点,历经消毒接种、培养再生与严格的病毒检测,蜕变为完全脱毒的健壮幼苗。随后进入大棚扩繁阶段,最终形成年产能高达3000万株的种苗基地。脱毒苗技术带来直观效益:平均产量提升20%以上,农户收益显著增加。罗嘉喜展望:“我们正规划建设40亩网室大棚,强化繁育能力,确保将优质脱毒苗送到更多种植户手中。”

产业强链:从农芯基地到大湾区餐桌

电白区正以“甘薯产量提升行动重点县项目”为引擎,将小良镇得天独厚的光热资源转化为产业优势,把甘薯种植打造为保障粮食安全的重要抓手。农芯公司不仅是脱毒苗繁育核心,更肩负着电白区甘薯脱毒健康种苗繁育基地网棚及水肥一体化建设重任,同时成为华南农业大学农村电商与“短视频+网红”培训基地,为产业注入强劲动力。

7月29日,中国起源地智库专家组8位国家级、省级专家深入小良镇农芯公司调研,围绕电白甘薯文化与产业升级展开热烈探讨。中国农业机械化科学研究院发展部部长张勇点明方向:“电白需从规模化、标准化种植入手提升产量与丰富品种,并打通粗加工和精深加工产业链,积极融入大湾区‘菜篮子工程’,以拓展产业发展前景。”小良镇党委书记崔水冰表示:“将全力配合‘甘薯产量提升行动重点县项目’实施,积极主动发挥地方党委、政府职能,以农芯基地为核心,规划建设年供超3亿株的脱毒苗供应中心,同步配套种薯冷藏库、深加工车间和电商直播中心,推动传统甘薯种植向标准化、规模化、产业化发展,逐步打造甘薯‘种、产、销’全产业链条,实现‘小薯苗’撬动强村富民‘大产业’的目标,助力乡村振兴。”

文化铸魂:探寻根脉,赋能乡村振兴

“一年甘薯半年粮”,这句民谚道出甘薯在民生中的历史分量。当专家组在大棚间穿行,蹲身细察薯苗长势时,讨论焦点已从技术延伸至文脉——如何梳理电白甘薯历史、保护珍稀地方品种?如何让文化软实力为“百千万工程”与乡村振兴注入灵魂?

目前,电白区正全力申报“中国甘薯文化重要起源地”。这不仅是荣誉,更是对一方水土与农耕智慧的溯源与致敬。中国民协中国起源地文化研究中心执行主任、中国一乡一品产业促进计划评审专家、起源地文化传播中心主任李竞生在小良镇调研农芯公司时表示:“这次调研旨在系统梳理电白甘薯文化,构建文化体系,形成具有电白特色的甘薯文化产业。当地可以通过进一步研究梳理甘薯文化脉络,多维度展示其在民俗、食品应用及节庆等方面的价值。”罗嘉喜对此深有共鸣:“我们将从源头把控到种植环节做好供苗,同时与村集体合作,积极做好线上线下销售,以及深加工产业,为茂名、电白‘百千万工程’和乡村振兴贡献智慧与力量,全力推动甘薯产业全链化发展。”当科技力量唤醒沉睡沃土,文化基因赋予产业独特魅力,小良镇的青青薯苗,正蔓延成撬动区域振兴的蓬勃绿意。

从组培瓶中的生命火种,到阡陌间的连绵绿浪,再到申报起源地的文化雄心,电白小良镇以科技为犁,以文化为壤,深耕一片充满希望的田野。当脱毒薯苗在更广阔的土地上扎根抽穗,它不仅承载着农人增收的期盼,更将连接历史与未来,在大湾区“菜篮子”的版图上,刻下属于电白的绿色印记——一颗甘薯,正释放出远超其分量的光芒。