- 放大

- 缩小

- 默认

珍稀濒危植物中华桫椤启动“科研+教育+保护”新模式

云开山保护区创新融合自然教育,为绿美生态建设注入新活力

▲中华桫椤幼苗。

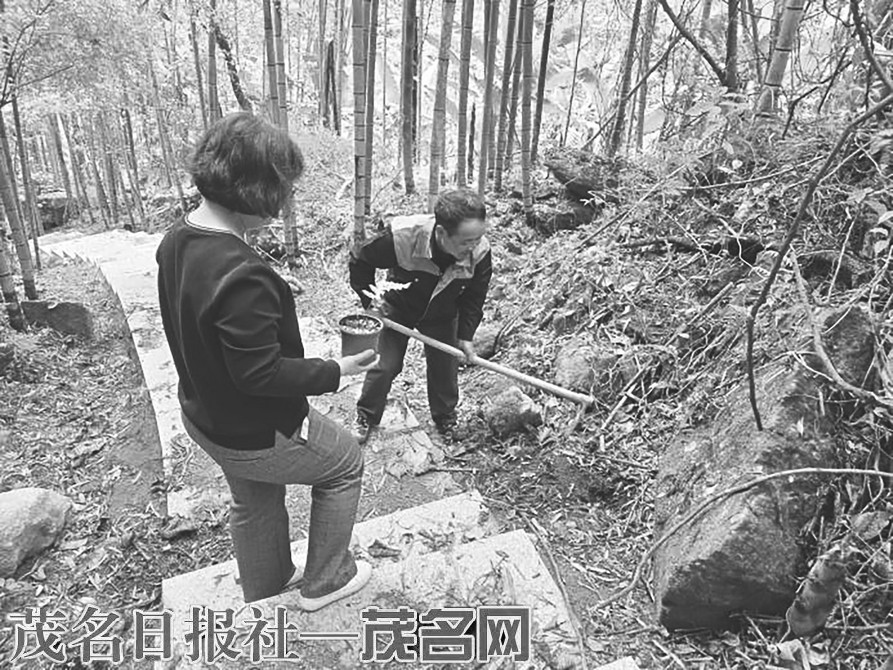

保护区管理处工作人员现场栽种中华桫椤幼苗。

■记者 周缅

本报讯 近日,广东云开山国家级自然保护区(以下简称“云开山保护区”)以“为中华桫椤古道添新绿”为主题,组织生物多样性志愿者、护林员及科研团队人员开展了中华桫椤野外回归种植活动,共计将50株中华桫椤的幼苗顺利种植在保护区自然教育径的沿线。这是继2024年首次实现野外回归种植后,云开山保护区进一步探索“科研+教育+保护”新模式的生动缩影,标志着该珍稀濒危植物的就地保护工作稳步深入推进,全力为绿美生态建设注入新活力。

此次种植活动由云开山保护区统筹组织,现场有生物多样性志愿者、护林员以及科研团队人员积极参与。野外回归种植活动的地点设在生态环境良好、林下湿润、适宜桫椤生长的自然教育径区域,旨在结合自然教育、科普宣传和生态展示功能,进一步提升公众对濒危植物保护的认知度和参与度。

此次回归种植的中华桫椤幼苗是委托有关科研公司培育,经科技人员筛选后具备较强的野外环境适应能力。种植活动过程中,科技工作人员严格按照技术规范进行植穴整理、基质改良,并同步开展遮阴、保湿等措施,确保幼苗稳定扎根、健康生长。为便于后续监测和公众识别,每一株中华桫椤幼苗均设置了标识地牌,标注编号和基本信息,使其既是受保护的个体,也是生动的自然教育对象。

据悉,中华桫椤是国家二级重点保护野生植物,被誉为“植物活化石”,仅零星分布于我国南方部分山地,对研究植物演化和生物多样性保护具有重要意义。由于自然繁殖能力弱、生境破碎化等原因,其野生种群数量急剧减少。2023年11月,云开山保护区联合深圳市兰科植物保护研究中心,首次尝试中华桫椤的科研试验种植,通过采集种质资源培育幼苗,并严格监测其生长环境,为大规模回归积累了经验。2024年,保护区进一步扩大种植规模,结合气候、土壤等生境条件,科学选址并完成千株幼苗的野外定植,为种群恢复注入新活力。自启动中华桫椤野外回归试点以来,云开山保护区积极探索“人工繁育+野外回归+持续监测”的保护路径,不断优化技术方案,创新整合自然教育工作,开启“科研+教育+保护”的新模式,中华桫椤已适应野外自然环境,植株长势良好,营造了较稳定的野外生境状态,让珍稀濒危植物的保护事业不断向好向前发展。

目前,此次野外回归种植活动已经顺利完成。此项活动,进一步丰富了保护区珍稀植物的群落,为继续推进中华桫椤野外种群的恢复和扩展奠定了良好基础。下一步,云开山保护区将继续加强对已种植个体的生长监测与日常管护,适时开展效果评估,并结合自然教育和科研监测等技术手段,不断推动中华桫椤保护工作高质量发展。

从10多株试验苗到千株规模化种植,中华桫椤的野外“回归之路”彰显了科学保护与多方协作的环境资源生态保护合力。云开山保护区种植中华桫椤添新绿,不仅是一次保护古老生命物种的延续,也是绿美生态建设的重要一环,更是人与自然和谐共生的生动实践。未来,云开山保护区将继续守护好这片生机盎然的绿色家园,让更多珍稀植物在这里“生根发芽、枝繁叶茂”,努力为子孙后代留存下珍贵的大自然遗产。