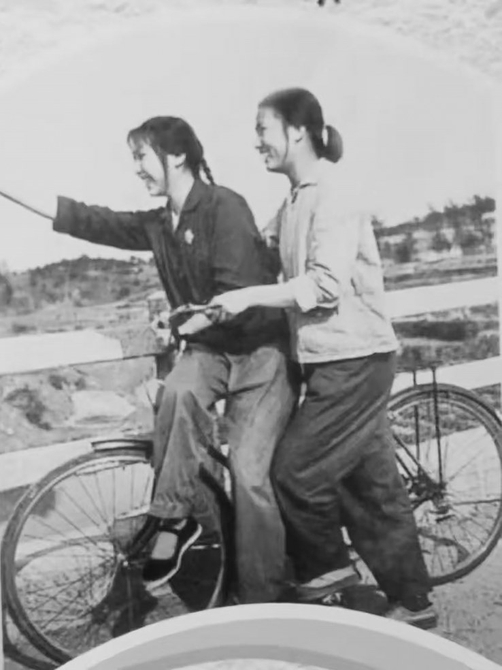

借辆自行车出墟拍照炫耀

文/陈冲

图/红峰农场

小车早已进入寻常百姓家,探亲访友、外出旅游,不少人驾着自家车轻松出行,这是很普通很平常的事了。稍为留意一下,便会发现,街坊邻里,几乎每一家都有了自己的小车,至于摩托车、电

单车,那就更不用说了。

但回忆起上个世纪六七十年代,别说小轿车、摩托车,就是拥有一辆自行车,也是很骄傲的事了。记得,那时我们村子里五六百号人,没有一辆自行车。春节前夕,村中的外出工作人员回乡休假,4人各自骑回了一辆半新不旧的自行车。村中后生看了,羡慕不已,垂涎欲滴,摩拳擦掌,都想试试骑自行车的滋味。除夕这一天,一番商议之后,推出几位能言会说的代表上门求借。他们不负众望,使出浑身解数,终于说服了车主,同意借出各自的单车,让后生们在村中广场玩一天,过过“单车瘾”。于是,便出现了如下热闹欢乐的场面:有的骑上只绕广场一周,便被另一个搓着手早已等得火急火燎的小伙拦住,抢着骑走了。有的刚骑上,便摔了下来,导致“四脚朝天”,却没有喊伤喊痛,急急爬起,匆匆又骑上车了,生怕被下一个等候的同伴抢走。也有的耍赖,骑着飞跑不肯下来,比约定的圈数多骑了几下。也有个别高手,慢悠悠的骑着,轻巧地蹲在车子一边的“脚踏鸡”,伸下手捡拾地上的硬币……看骑自行车的人,将村广场围得里三层外三层水泄不通,时不时爆出阵阵欢声笑语,比看大戏还开心、热闹。那时我们这里有句顺口溜,“乜嘢最爽,单车溜坎(下坡)。乜嘢最爽,糯米煲糖(粥)!”可见当时社会物质之匮乏,人们追求物质享受之低。

当年从广州、汕头、湛江、高州、化州、信宜、梅菉等大小城市的大批知青,来到位于化州县官桥公社的国营红峰农场参加生产劳动,说是“接受锻炼、接受农场工人的再教育”。深山里的农场骤然热闹起来了。某个星期天,农场知青陈桂珍从熟人那里借了一辆自行车,高兴得如获至宝,还邀上闺蜜莫秀莲,两人同骑一辆自行车,一前一后,双双骑到官桥墟。到了墟上,喜不自禁急急来到照相馆,请照相师傅出来为她俩拍照。最后决定选在墟边的小桥上,两人兴致勃勃骑上去还装模作样,显摆一番,炫耀一番。瞧瞧她俩,笑得多开心、多甜蜜、多自豪!

此一时,彼一时,用现代人的眼光看来,可笑至极!但在那个时代,却完全在情理之中,换上你和我,也会如此。

岁月悠悠,往事不再,但依然记忆犹新。特别是我们这些上了年纪的亲历者,抚今追昔,更是深切体会到祖国发展的一日千里,社会进步的日新月异,人民生活水平的提高就如芝麻开花节节高、倒吃甘蔗节节甜,幸福满满、自豪满满、开心满满!