“小圆桶”圈起“大财富”

电白小良镇发展高位池生态循环养殖

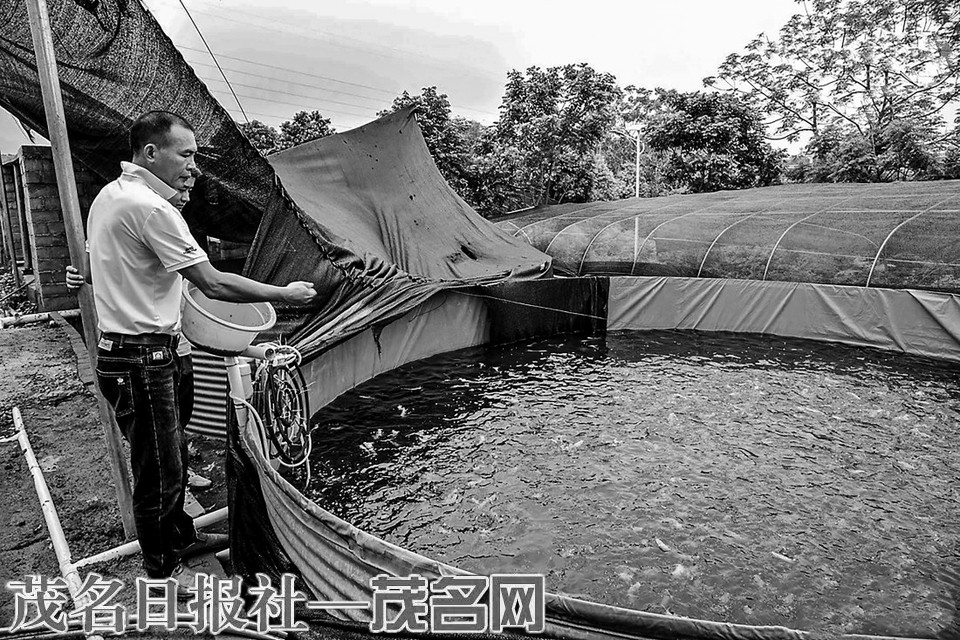

标准化高位养殖池。

■记者梁雪玲

通讯员邓建青赖广昭

本报讯天气回暖,正是投放鱼苗的好时节。近日,位于电白区小良镇陂头村的茂名市基强盛水产养殖示范基地迎来一批生机勃勃的“新成员”。数十万尾塘角鱼被投入一个个标准化高位养殖池中,开启了为期6—7个月的养殖,预计年底上市,产值将达数百万元。

当天一大早,运送鱼苗的货车开进基强盛基地。鱼苗过秤后,工人们就忙着将一筐筐鲜活的鱼苗分批投放到一个个鱼池里。“这批鱼名为基强三黄杂交塘角鱼,生存适应性强,利用高位池养殖,可大幅提升单位面积的养殖数量。”鱼苗入池后,基强盛基地负责人张强站在鱼池边上检查鱼苗生长状况。他介绍,高位池采用标准化、半自动化的养殖模式,进行高密度、高效率生产,可节省大量养殖用地,是一种传统渔业工业化转型的新型养殖模式,“普通的高位池建设成本并不高,一个建设费用大约2000元,选址相对容易,用地优势明显,我们一个高位池占地约30平方米,养殖数量跟一亩鱼塘差不多。”

目前,基强盛基地建有50个高位池,在前期探索养殖黑鱼的经验上,今年起转为主营塘角鱼养殖。“1个高位池最高可放养鱼苗2万尾,每尾鱼养至约0.3千克即可出售,按预估80%的存活率,预计今年产量可达240吨。”张强说,基地与鱼苗销售方签订了包销协议。

驻陂头村第一书记张禄聚焦种植和养殖业,将高位池养殖项目作为“第一书记项目”,请专家、学技术、引项目、找路子,引导支持企业将淡水鱼、家畜、家禽养殖与桑蚕养殖、果树种植相结合,探索“种养结合”的生态循环养殖模式,以进一步扩大盈利空间和提高资源利用率,带动陂头村乡村振兴工作开创新局面。

“桑蚕养殖在陂头已有较长历史,一些当地农户通过种桑养蚕,可实现经济稳定收入。基强盛公司是陂头的桑蚕养殖大户,所以我们结合传统的桑蚕养殖和现代渔业养殖,探索‘蚕鱼共生’养殖新模式。”张禄介绍,桑蚕的粪便是一种名为“蚕沙”的中草药,可用来喂鱼;鱼池在养殖过程中所积累的池底泥可作为桑树种植的有机肥料;桑树长出的桑叶则能用来喂养桑蚕,三者形成了一个良性循环。

张禄表示,塘角鱼试养成功以后,下一步将继续发挥海关优势,用好驻镇帮扶工作队及地方政府资源,支持指导企业引进其他淡水鱼类,同时在村内推广企业成功经验,吸纳农村剩余劳动力。此外,还将引导企业利用山岭、果树和现有养殖淡水鱼优势走一二三产融合的现代化农业发展模式,推动陂头村“百千万工程”走深走实。