老 队 屋

老队屋承载了我童年太多的回忆。

周旺

每到年关,老队屋门口传来阵阵吆喝声:“加油!加油!”这是大人在玩顶棍、拔河、打尺,小孩则在玩弹玻璃珠、掘橄榄核、抽陀螺,三五成群,煞是热闹。上世纪六七十年代这些场景,最近经常浮现脑中……

老队屋在村大道边,座北向南,队屋居村中,队屋门前空旷,全村社员都喜欢来这玩,晚上就在屋内打纸牌、扑克、骨牌,老队屋几乎成了全村文化娱乐中心。生产队周队长是热心之人,每晚都早早开门,若有事晚点出来,则交待我祖父先到场,绝不可怠慢社员们。

队屋屋面是稻草夹的毛茅,大厅正中“三角架”(金字架)上架着木麻黄树木,铺着木麻黄树板,搭成“空中楼阁”,供看守队屋的社员睡。我七八岁时就在队屋里睡,每晚大人打牌,我都在旁边当观众,陪着大人度过无数快乐的夜晚。

六十年代末,旧队屋经日晒雨淋,强风摧残,墙体脱落,屋面漏雨。周队长带领全体社员,分工合作,挑土做砖,只用半年时间,新队屋落成,成了村中一道美丽的风景,成了社员分享劳动成果的场所。每次分农作物,队屋门口排着长长的队伍,社员们拿箩带袋,等着领取丰收果实,个个笑逐颜开。

新队屋有二百多平方米,与旧队屋不同坐向,南北呈长方型,座东向西。两头各建有二三十平方的房间,中间是大厅,堆放收获的蕃薯、芋头、稻谷等农作物。南边房间常年上锁,堆放生产队贵重物件。为了看护好队里的财物,周队长决定派出社员值班,队里的小伙了知道后,个个争先报名。周队长指着堆放在队屋大厅的农作物告诉大家,这些都是社员们辛苦耕作得来的,你们要尽职看守。

当年,电力不足,农村多用煤油灯照光。我找个借口睡在东侧,为的是借光,晚上可以多看书。多年来,明月作伴,为我送来了光明,为我汲取知识提供条件。我童年、都是在老队屋睡的,队屋伴随着我度过无数个日夜,也给我留下了梦想。

我虽然迁往镇内生活多年,但心中的乡愁时常涌上心头,有空闲时间,都回老队屋走走看看。在徘徊观看中,时不时有小孩在远处观看我,但我不知是谁家的小孩。这时我想起唐代诗人贺知章的《回乡偶书》:“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。”从住队屋到现在,已有五十多年,如今事过境迁,物是人非,村中孩童真的不认识了。

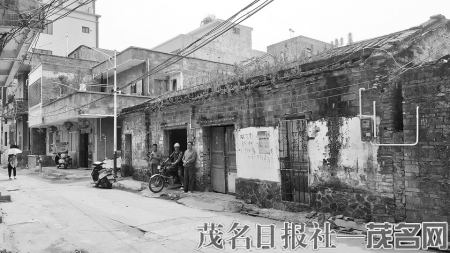

老队屋整体形象虽然还保留着,当年记录着生产队辉煌的红砖、留存着社员们汗水的片瓦还在。但墙面斑驳,好似老人脸上的雀斑,与附近整洁的楼房相比,显得寒酸破落。但是,没有集体时代全民奋发图强打下的物质基础,就没有现在新农村的辉煌。在建设社会主义新农村的过程中,我们不可忘记集体时代那峥嵘岁月,在全面建成小康社会的过程中,更加需要那种拼搏精神。