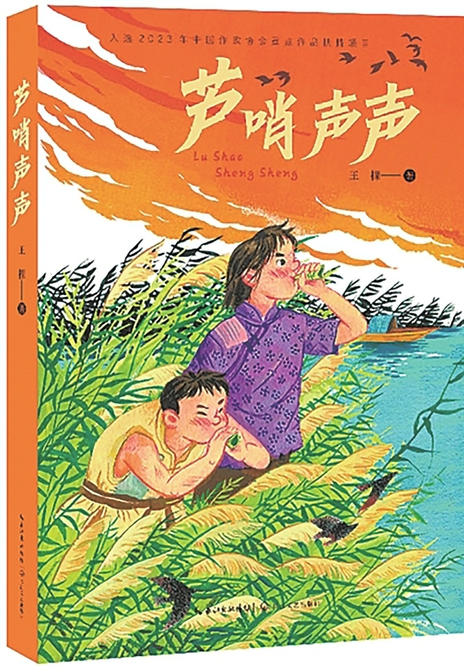

军旅作家王棵推出儿童文学新作《芦哨声声》,该书描述抗日战争时期,面对侵略者的阴险狡诈与残暴,江南水乡人民团结一致,以智慧守卫家园守护母语,将坚守文化、热爱祖国的信念传递给下一代的故事。

从四个维度创作《芦哨声声》

作为军旅作家,王棵对于战争文学的维度有自己独到的理解。《芦哨声声》的创作主要涉及四个维度。战争文学不可避免要表现的第一个维度就是战争。第二个维度,就是战争中人们的日常生活、各色人等的面貌,即战争中真实的社会生活。第三个维度是对人性的书写。文学总归是人学,战争的极端环境对人性的考验巨大,也使得这方面的书写比普通的文学类型有更深广的空间。最后一个维度,是情感的表达,王棵希望这部作品在情感的维度上有自己的独到性,小说的情感能够丰沛,打动人心。

对于第一个维度,他多是采取侧面描写的方法来完成,但侧面描写战争的方法需要费心思量。王棵分享了一些自己的处理方法:有时他会通过加强文字的意象、突出特别的细节来处理。例如这部小说的结尾,是以儿童在玉米地里唱童谣、做当地特色游戏、萤火虫飞舞这样的细节的组合,来完成这次战争的侧面描写的。

方言写作的探索与尝试

在创作中加入方言俚语的元素是出于什么考虑?针对这一问题,王棵表示在创作中加入方言俚语,首先是为了符合当时的社会现实。

当时在乡村地区,村民不可能说“官话”。如果不这样操作,这个小说的真实性可能会打折扣。另外,加入方言俚语也有情感层面上的原因。王棵说:“中文是我的母语,南通话是我母语中的母语,我非常爱自己的母语,我也很有意愿和激情来表达我对‘母语’的热爱。方言中有非常深刻的文化,其流失是非常可惜的。我很想通过自己的创作,让大家更加关注方言,更爱自己的方言。”

在儿童文学创作中,作家心里始终要装着孩子

《芦哨声声》这部小说,它的酝酿和寻找创意的时间很长,加起来有好多年。可能是因为要写的事情发生在自己没有经历过的年代,要做的案头工作特别多。也许是因为准备的时间很长,真正开始创作的时候,有种瓜熟蒂落、不吐不快的感觉,所以写的时候是很畅快、尽兴的。王棵记得当时经常有一种感觉,是小说里的人物和故事充盈在他的脑子里,让他晚上睡觉的时候也惦记在心,好像这些故事和人物在使劲地催他写出来。就是这样一种太想说、太想写的感觉,在整个创作期间,一直是存在的。

《芦哨声声》真正落笔,是2022年末2023年初的样子,这个时候,王棵已经研究了儿童文学快三年了,对儿童文学的方方面面了解更多了,加上他一直在进行国内外经典儿童文学的阅读,对儿童文学,建立了一些自己的认知,心态上会比以前自信些吧,写的时候比较笃定一点吧。

如何理解“儿童本位”

儿童文学就是儿童本位的文学,是站在儿童的立场和角度去创作的文学,在这种创作中,儿童在作家心目当中,要一直是中心的存在。

王棵的理解就是,在整个创作的过程中,从构思到正式进入创作,作家心里面都要装着孩子。他相信,任何一个写儿童文学的作家,无论他以前是不是儿童文学作家,当他开始写儿童文学的时候,他一定是坚持儿童本位的,他一定是以一颗赤子之心去为孩子写作的。但是这里有一个问题,什么是儿童,什么是当下的儿童?一般成年人,只能通过三个方面去寻找答案:一个是自己的童年,另一个是自己的孩子,还有一个是周边观察到的孩子。但是,从这三个方面,就能让任何一个成年人坚信自己知道什么是儿童吗?儿童是丰富的、复杂的,所以当人们要去为这个问题寻找标准答案的时候,这其实意味着,已经给自己的创作戴上了深重的镣铐,而创作是需要精神放松的。

在王棵看来,写作是愉悦和艰辛并存的事情。“创作中当然会遇到困难,这种困难来自方方面面。比如写作激情,有时候正在写某个东西,忽然想到一个新的创作点子,但这时候写不了,就记在那儿,可是,等到写完手头的东西,对那个点子已经没有兴趣了。”“最近这三四年,我的状态特别好,灵感源源不断地涌上来,一落笔就洋洋洒洒。”在他状态好的这段时间,他会尽量告诉自己去克服惰性,勤奋一点。一个人一辈子的时间是恒定的,还是要尽量写作品,用作品说话。 (孙珺)

编辑:李慧敏

初审:温 国

终审:朱武军