摘要:

从上世纪五十年代起,在没有城镇依托的条件下,创业者筚路蓝缕,胼手胝足,吹响结束广东无油历史大会战的号角,以“我为祖国献石油”的奉献精神完成国家赋予的光荣使命,写下“开发火水山,石头榨出油”的传奇,也让艰苦奋斗精神成为石油文化的核心基因。

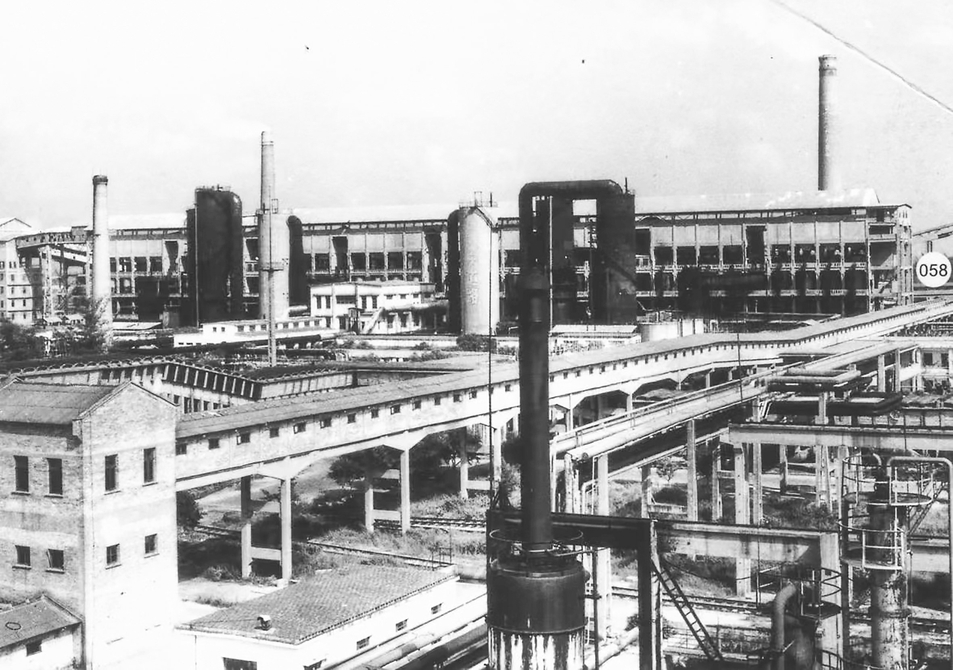

页岩干馏系统在上世纪60年代建成。 (资料图)

蔡 湛

从上世纪五十年代起,在没有城镇依托的条件下,创业者筚路蓝缕,胼手胝足,吹响结束广东无油历史大会战的号角,以“我为祖国献石油”的奉献精神完成国家赋予的光荣使命,写下“开发火水山,石头榨出油”的传奇,也让艰苦奋斗精神成为石油文化的核心基因。

茂名人民支持石油基地开发

开发油页岩是国家赋予茂名的使命,也是一场艰苦卓绝的重大战役。

茂名油页岩露天矿东南起于电白羊角禾塘岭,西北止于化州连界圩。矿山走向长达50多公里,自东往西分羊角、新圩、金塘、低山、石鼓、沙田6个矿区,已经开发的金塘矿区面积21平方公里。油页岩从表面上看和褐色的石头一样,不过如果拿一块往地上一摔,就会摔成许多片状的碎块,看起来就像一页页纸叠起来似的,因此人们叫它“油页岩”。据地质学家考证,茂名油页岩矿最早成于第三纪始建世,距今约有6000万年。远古时期,这里是南海边上的一个泻湖,与海相通,后来随着地壳运动,海水渐渐退出,又成了淡水湖。如今的茂名地貌仍是四面丘陵,中间平坦,在地质学上被称为茂名盆地。当年本地及周边有着繁茂的动植物资源,各种腐植质被水冲刷到湖里,在湖底沉淀积压,历经沧海桑田,年代久远生成了油母页岩。在以后的开采中不时发现乌龟、古树、大象、恐龙蛋等化石,就是对此的佐证。

茂名油页岩矿山开发和石油工业基地建设,得到茂名地方政府和人民群众的极大支持。为了让出土地建设大矿山和大工业,成立了茂名工矿区迁安工作委员会,从1958年至1960年先后在矿区、页岩油厂区迁移村庄36条,迁移人口8600人,征购土地2万多亩。村民们以国家建设大局为重,很快迁往安置点。为修建解决茂名工业和生活用水问题的高州水库,需淹没4个圩镇6万多亩土地、房屋68万平方米,搬迁1.2万户4.8万人,除了在本地安置外,部分农户还迁往外地,安置量很大,但在当地群众顾全大局配合下,顺利完成迁安任务。地方政府和群众参加水库兴建热情高涨,13000多人经过两年奋战,先后完成容量10多亿立方米的良德、石骨水库建设,使茂名油城有了可靠水源保证。

茂名人民还从物资、人力等多方面支持矿山建设。为了支援茂名露天矿铁路建设,信宜县建立伐木场,抽调600多人赴深山老林采集木材与毛竹,并人拉肩扛运下山,解决了矿山铁道枕木和工程用料的急需。茂名人民群众以参加挖“火水山”为荣,像老区人民支援解放战争一样,父送子、妻送郎,呈现“一头挑床板,一头挑干粮”上工地的动人场面,3万多人先后参与矿山开发大会战。

气壮山河的开矿炼油大会战

在这片承载国家使命的热土上,建设者展开气壮山河的矿山开发工程。油页岩开采犹如给大地动“剖腹产”手术:沿着矿脉中储量最丰富的部位剖开一条缝,把表土剥离,露出原矿,直接在矿脉上掘取矿石运出。建设露天矿是一项庞大的系统工程,不仅要剥离大量土石方建立采矿作业面,而且要建设运输、排土、动力、铁道、疏干、供水、排水、机修等配备专业设施,形成完整的开采系统。当时,大型施工设备还运不进来,只能土法上马,用锄头、畚箕加扁担,在广袤的田野上上演了一出现代版的“愚公移山”。大家喝的是矿坑水,吃的是粗杂粮,住的是茅草棚,睡的是竹笪床,每天起早摸黑,辟山填壑,先后开挖土方8千万立方米,只用三年多时间就建成了年产300万吨的页岩矿山、一座提炼页岩油的试验工厂和两部提炼页岩油的干馏炉,生产出页岩油,让“从石头里榨油”梦想成真,点燃了缺油时代的希望之光。

1958年5月23日羊城晚报刊登报道《茂名页岩油厂向毛主席报喜:首次提炼出页岩原油》。报道提及该厂接到中共中央办公厅秘书室回信:“寄给毛主席信一封、页岩油一瓶都已收到了。祝贺你们在祖国南方原野上提炼出第一瓶页岩油。希望你们鼓足干劲,加速施工,争取早日生产石油,以促进社会主义事业的发展。”

生产出茂名第一桶页岩油的是有着“茂名第一厂”之称的页岩油提炼试验厂。该厂1957年8月26日动工兴建,1958年2月建成,其目的是根据茂名油页岩的特征选择确定合适的加工工艺流程和设备选型。为了摸清茂名页岩油提炼工艺,茂油公司决定在茂名建设一座试验厂,摸索加工技术和操作经验,为大规模开发利用油页岩积累经验。厂址选在河西大塘村大头岭下,石油部从各大企业抽调大批生产和技术骨干参加茂名会战。一位来自抚顺石油设计院的老专家担任技术负责人,与茂名建设者同甘共苦,经常上下40多米高的炉架现场指挥,停炉检修时又钻进闷热呛人的炉膛查找问题。参加会战的建设者住在简易草棚里,连床板也没有,只好用一张张竹笪当床。有的从外地调来的职工住在官渡,上班全靠两条腿走路,而且还要过渡。那时还没建桥,建设者在小东江江面拉起一条缆绳,下班的人上了渡船,就顺着缆索把船拉过去,上班的人又从官渡那边拉过来,就这样风雨无阻地投入试验会战。

事实证明建设试验厂的决策是讲求科学的。由于茂名页岩含水多,受热后易崩碎使炉内透气性差,直接影响干馏效果,因此操作起来困难重重。开始两次点火都没成功,但建设者没有气馁,群策群力想出改进办法,很快掌握了操作要领,实现开汽成功并使日处理量从80吨上升至150吨,采油率达到了70%以上,为大规模生产提供了翔实可靠的数据。在完成试验任务后,试验厂又承担生产任务近三年,每年为国家生产页岩原油1万多吨,直至1962年5月由于规模化生产装置全面投产而停止。

第一代石油工人淬炼成长

正当茂名大开发如火如荼之际,我国进入三年经济困难时期,油城形势急转直下,矿山投资削减,建设速度放缓,规模一再压缩,人员大量精简,留下的第一代创业者面临严峻考验,但他们仍然在艰难中坚守。粮食和副食品极其匮缺,两年多几乎无油无肉供应,食堂只好把香蕉树头捣烂,把稻草搅成粉,还有小球藻、花生渣、米糠等混到粮食里,制成“香蕉饼”“稻草糕”等代食品供给大家。领导与工人共度时艰,当时担任茂油公司行政处长的杨慰森是位老革命,四处奔波弄回一些副食品,全部调拨给生产一线食堂,而自己家里没有半点余粮。一个孙子半夜饿得哭喊不止,他起床找了半天,只能给他一根小萝卜,还有一个孙子由于过度饥饿,全身水肿住进了医院。

就在这样的困难时期,从第一批开拓者中抽调1000多人远赴东北培训。他们除了发奋学习外,还要经受许多意料不到的挑战。广东人的主食是大米,东北吃的是面食与粗粮。开始,培训工厂为他们开设南方食堂,可不久米面供应不上,只好撤销,每餐是三两苞米面,一个窝窝头加咸菜,工人们饿得脸色发青,只好跑到田野捡些野菜充饥。东北冬天滴水成冰,茂名工人衣着单薄,晚上冻得睡不好,到外面转一圈两脚都冻僵了,鞋袜用力一脱血肉模糊。但工人们咬紧牙关刻苦磨砺,历经三年培训后取得优异成绩,绝大部分成为油城生产建设的骨干。

油城的第一代工人中,有50多名是当年考上大学却放弃就读,报名到茂名当石油工人的。抱着“开发火水山”的愿望,他们走上了另一条人生道路却无怨无悔。还有200多名来自港澳、见过“大世面”的技工,大部分被分配到茂名机修厂。身处荒芜的城郊一隅,与过去生活的大城市迥然不同,但他们与大家一起,坚守在茂名基地,心中的石油梦想从未湮没。

为了给新生的石油基地提供人才支撑,1964年12月,中共广东省委作出决定,将广东石油学校西迁茂名,依托石油开发办学。教师和学生离开繁华大城市西迁茂名,在荒凉的官渡扎根创业,边建校边教学,将工厂作为实践课堂,先后培养出上万名“热爱专业、乐于基层、实干好用”的一线人才。在茂名石化产业始创与发展时期,广东油校毕业生成为生产、技术与管理骨干。

从1961年页岩干馏工业化装置投产至1992年底页岩油停产,茂名累计开采油页岩1亿多吨,为国家提供页岩原油292万吨,利用页岩发电2.7亿千瓦时,改写了广东无油历史,对缓解国家能源困难做出特殊贡献。如今,页岩矿藏转为国家能源储备,矿山遗址变成绚丽多姿的露天矿生态公园,但伴随矿山开发诞生的为国奉献、艰苦创业精神和家国情怀超越时空,历久弥新,成为城市文化的灵魂。以奉献、创业、奋斗为核心的石油文化,激励着一代又一代建设者自强不息踟躅前行,使茂名人的石化梦想变成宏伟现实。

1993年9月25日,时任中共中央总书记江泽民视察茂名石化基地后,欣然挥毫写下“弘扬艰苦创业精神,谱写石化发展新篇”。

编辑:李慧敏

初审:温 国

终审:黄 策