- 放大

- 缩小

- 默认

杨婆婆种橡胶,一段尘封的往事(上)

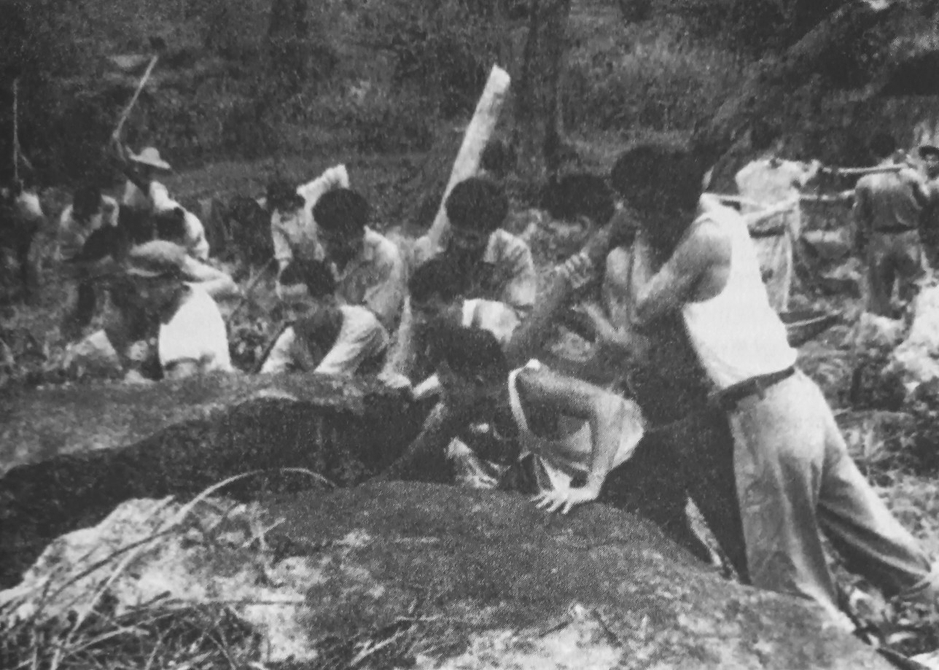

“战天斗地,为国种胶。”这是垦殖战士的口号,也是自觉行动。图为当年的垦荒场景。(资料图)

上世纪五十年代初,朝鲜半岛激战正酣,在华南的雷州半岛和海南岛,一场数十万人参与的大会战也拉开大幕。由150多名信宜农民组成的“信宜一中队”徒步七天到徐闻参战,书写了一段鲜为人知的历史

杨婆婆种橡胶,一段尘封的往事(上)

一平

年届九旬的杨婆婆是市区迎宾路某城中村人。她是从信宜嫁过来的。

我是因陪母亲散步而认识她的。她每天早上拄着一把断了柄的长伞出门走动,见到我们就会过来搭话。原来她与我母亲已经认识多年。杨婆婆非常健谈,说她当年经常挑着一百斤的担子到羊角镇上交公粮,又说她十七岁那年从家乡信宜步行七天到徐闻种橡胶,许多人走得脚肿脚痛十分难受,她却没事一般。杨婆婆没什么文化,也记不清她是哪一年到徐闻的了,更不知道她种橡胶所在的农场叫什么名字,只记得一个0106场第三分场的番号,但她能把当年在徐闻工作生活的许多细节说出来。恰好我这段时间在搜集农垦历史资料,了解了一些关于五十年代初期新中国发展橡胶事业的情况,在此把她的个人经历放在国家战略的宏大叙事中,还原一段波澜壮阔又令人唏嘘的、几乎被人遗忘的历史。

大历史中的小人物

1950年5月,海南岛刚解放,华南的局势依旧严峻,特别是广西的匪患还十分严重。当年6月,朝鲜战争爆发,西方世界对华封锁越发严厉。橡胶作为一种重要的战略物资,当时不仅国内需求几乎全靠进口,连苏联老大哥以至整个社会主义阵营都要靠进口。面对封锁,中苏两国最高领导人从1950年就开始商议在华南地区合作发展橡胶生产。虽然两国的《关于橡胶技术合作协定》直到1952年9月才由周恩来总理和苏联外长共同签署,但是国内的行动在这之前就开始了。这是一个由顶层设计的战略决策,1951年11月,华南垦殖局在广州成立,中共中央华南分局第一书记叶剑英兼任局长,主要任务就是发展新中国的橡胶事业。1952年3月,中央人民政府政务院和中央军委决定调集解放军两万人,组建特种林业工程部队,作为橡胶垦殖的骨干力量。因此,以海南琼崖纵队的大部组成林业工程一师,以广东、江西、湖南的部分驻军组成林业工程二师,抽调广西驻军的一部组成林业工程独立团,分别加入华南垦殖局海南分局、高雷分局和广西分局,开赴荒山野岭。这支部队的官兵当时是穿着军装,带着武器投身垦荒种胶的战斗。当然,面对垦荒种胶几百万亩的重大任务,两师一团的兵力远远不能满足需要,所以,从1951年到次年,广东、广西、海南等地方政府征召了几十万民工,支援橡胶生产。

杨婆婆就是在这样的时候,响应政府号召,欣然报名应征。经过严格的体检,她加入了民工的队列,随队伍徒步向徐闻进发。七天的路程,每天步行约三十公里,这个行军强度对民工来说还是非常大的。好在大家都是年轻人,一路上有说有笑,虽然脚底磨出了血泡,腿脚又酸又疼,但是大家士气高昂。到了徐闻,她那一队人编入0106场第三分场。当时的垦殖事业还是一个相当保密的任务,各单位只用番号而没有地名显示,所以到今天杨婆婆也说不清当年的农场在哪里,只记得当时她所在的中队开进一大片原始森林,每天出大力、流大汗,见树砍树,见草除草,誓要在荒野中开垦出橡胶园。

满怀豪情战天斗地的杨婆婆们

2005年,广东省农垦总局组织创作了长篇纪实报告文学《突破北纬17度》,全景式回顾广东农垦半个多世纪以来的历史。巧合的是,这本书里竟然有信宜一中队的描述:“高雷垦殖分局征调的民工,都以中队为单位分派到农场。派往徐闻0106农场的信宜一中队有150多人,他们全部是土生土长的信宜县农民……走了将近200公里,在徐闻县城吃了餐饱饭睡了顿好觉,第二天太阳升起来的时候又集合出发。垦殖所领导向他们交代任务:你们是0106场第一批职工,任务是开垦农场的中心垦点……徐闻垦殖所派来两位林二师的战士领路,荷枪实弹,着装整齐,打着绑脚。150多名男女民工,每人随身多了一柄开山锄,一把砍刀。”

根据杨婆婆的回忆,当年的开垦场面非常壮观,炮声震天,机声隆隆,好像打仗一样。他们对小树、藤蔓、杂草是用砍刀、锄头对付,至于高大树木,或用机器锯,或用炸药炸,还有推土机推,清理出来的木材堆积如山,很久才被全部运走。也许有人怀疑当时哪来的那么多的机械装备,殊不知那时的苏联老大哥为了橡胶也是不惜血本。据《海南农垦发展史》记载,应华南垦殖局的强烈要求,到1952年底,苏联向华南垦殖局“提供了8批369台重型机械,还有100辆卡车、10台工程车、40台油罐车以及各种预备零件,还派出了一批机务专家……”

虽然劳作辛苦,可是满怀豪情战天斗地的杨婆婆们乐在其中。首先是中队食堂里大锅饭菜供应充足,还有许多剩菜剩饭用来养猪。每到周末食堂就杀一头大肥猪,可以大碗吃肉,还有树林里的野兽时不时也成为大家的盘中餐。杨婆婆当时每月工资32元,只需要交8元伙食费,余下的钱她大部分寄回家里,这令母亲非常高兴。

除了吃饭管饱,集体生活也令杨婆婆感到心情舒畅。工余时间,大家一起唱歌娱乐,学习文化。杨婆婆生性活泼好学,能歌善舞,成了文娱活动积极分子。为此,中队领导还有意作媒撮合她与中队通信员的姻缘。可惜世事变化太快,这段缘分还没来得及展开就结束了。(未完待续)