- 放大

- 缩小

- 默认

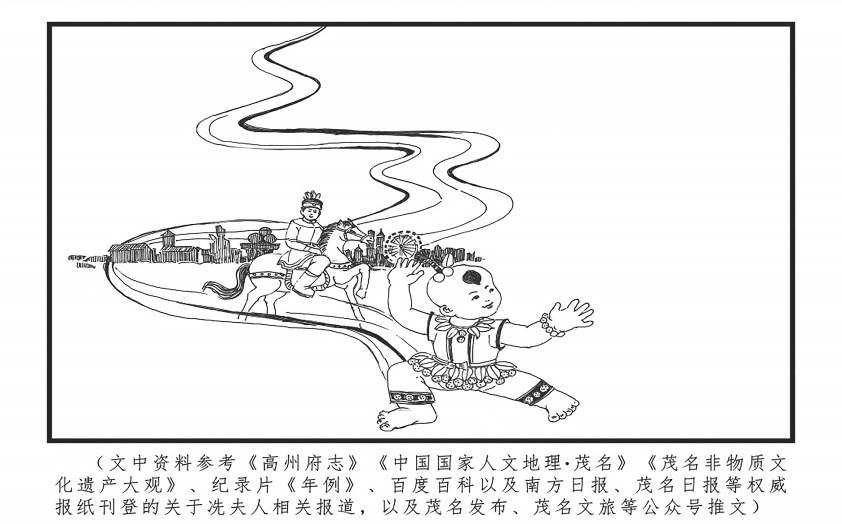

《荔宝寻“龙”记》连环画③

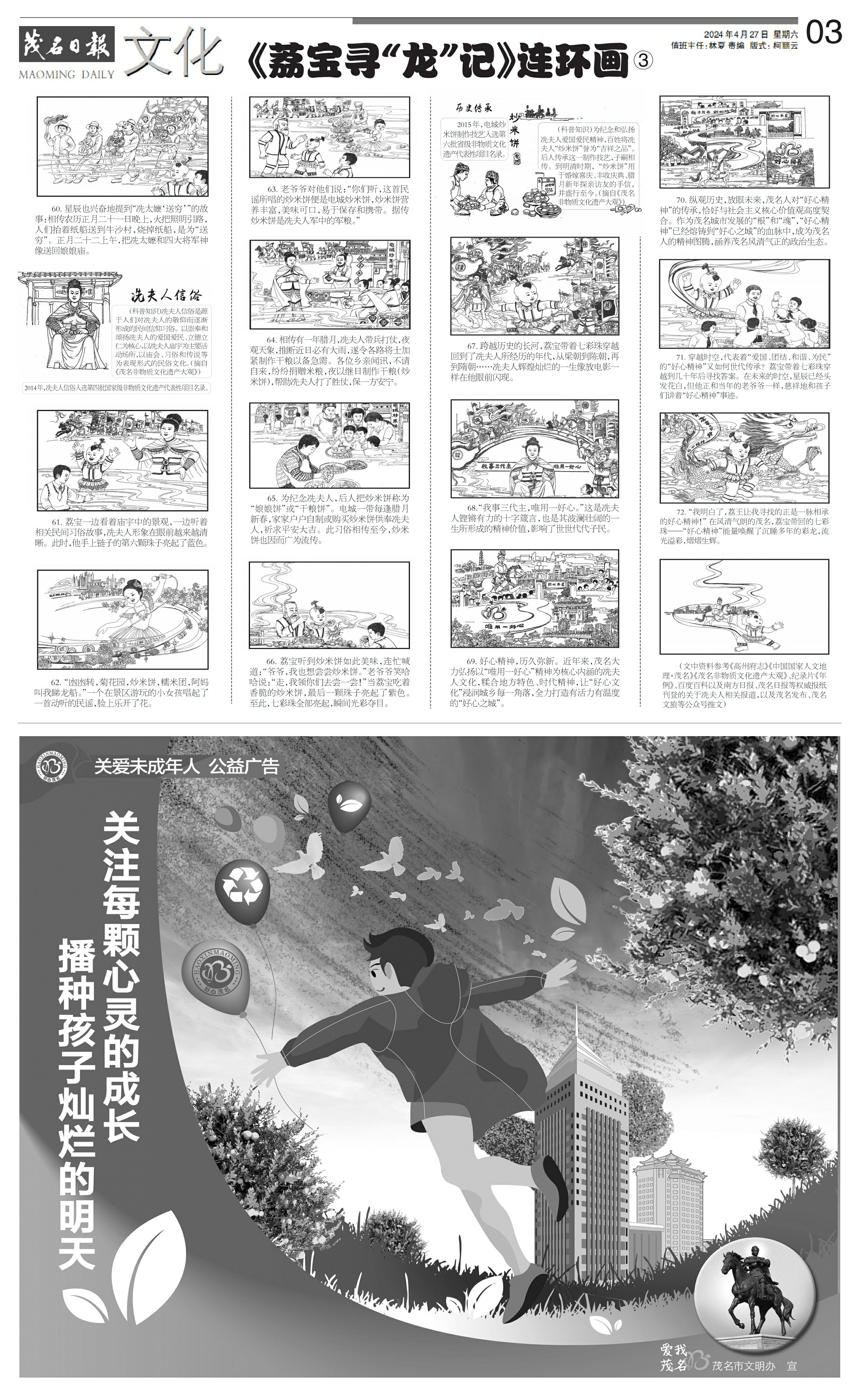

60.星辰也兴奋地提到“冼太嬷‘送穷’”的故事:相传农历正月二十一日晚上,火把照明引路,人们抬着纸船送到牛沙村,烧掉纸船,是为“送穷”。正月二十二上午,把冼太嬷和四大将军神像送回娘娘庙。

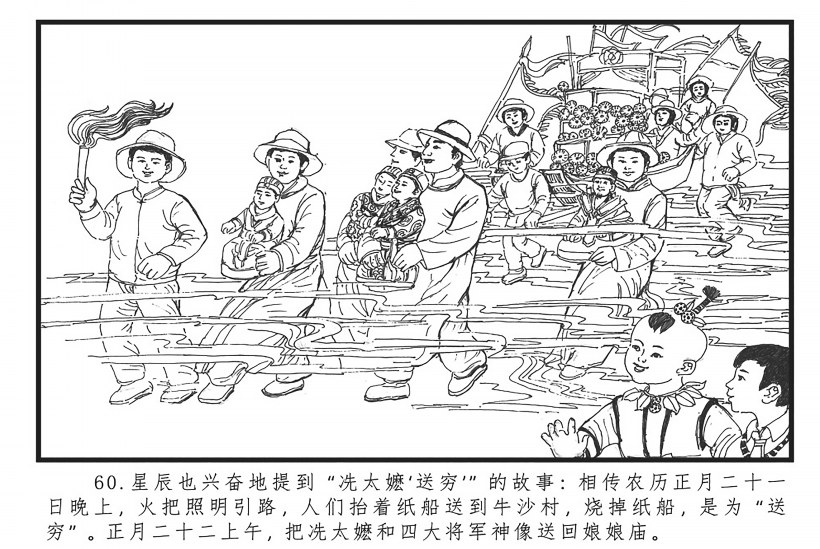

(科普知识)冼夫人信俗是源于人们对冼夫人的敬仰而逐渐形成的民间信仰习俗。以崇奉和颂扬冼夫人的爱国爱民、立德立仁为核心,以冼夫人庙宇为主要活动场所,以庙会、习俗和传说等为表现形式的民俗文化。(摘自《茂名非物质文化遗产大观》) 2014年,冼夫人信俗入选第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

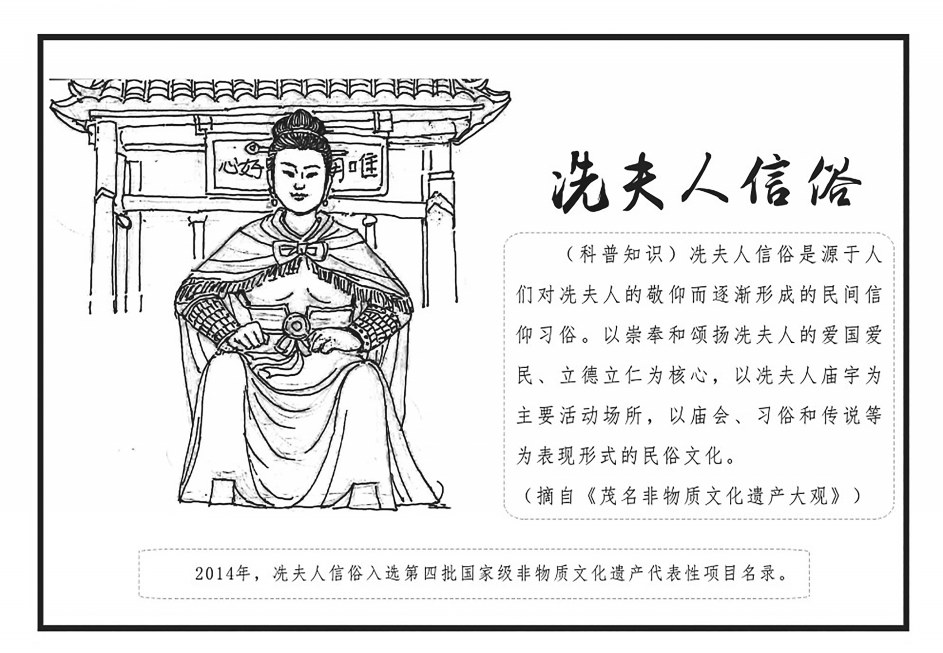

61.荔宝一边看着庙宇中的景观,一边听着相关民间习俗故事,冼夫人形象在眼前越来越清晰。此时,他手上链子的第六颗珠子亮起了蓝色。

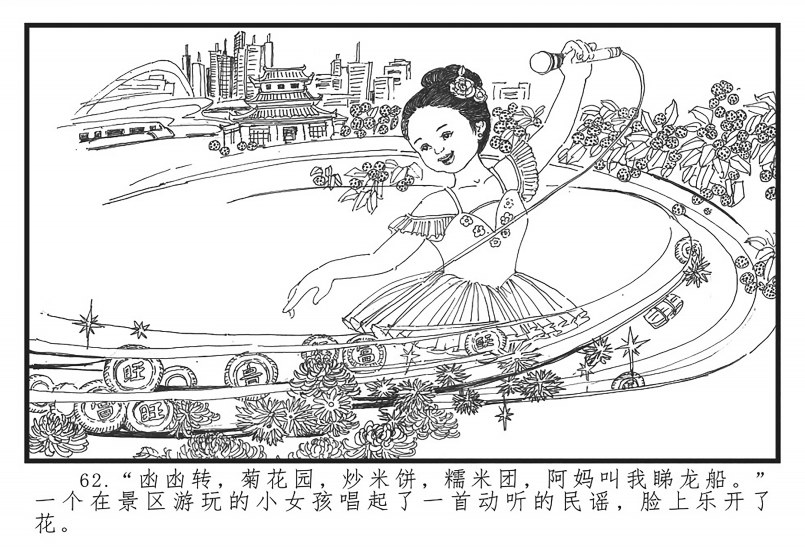

62.“凼凼转,菊花园,炒米饼,糯米团,阿妈叫我睇龙船。”一个在景区游玩的小女孩唱起了一首动听的民谣,脸上乐开了花。

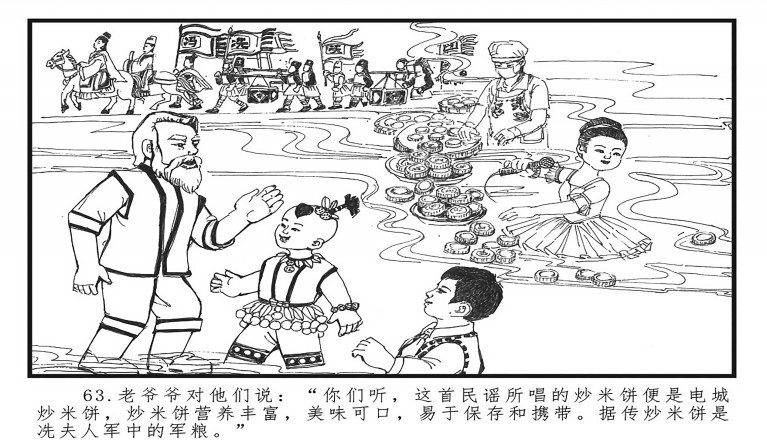

63.老爷爷对他们说:“你们听,这首民谣所唱的炒米饼便是电城炒米饼,炒米饼营养丰富,美味可口,易于保存和携带。据传炒米饼是冼夫人军中的军粮。”

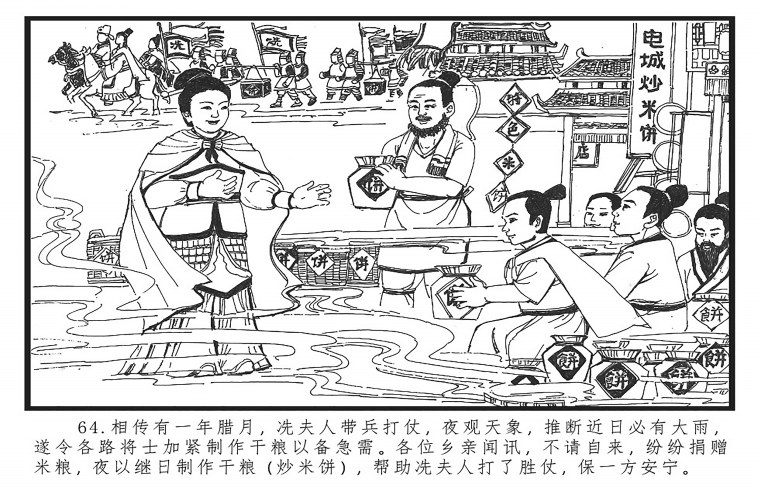

64.相传有一年腊月,冼夫人带兵打仗,夜观天象,推断近日必有大雨,遂令各路将士加紧制作干粮以备急需。各位乡亲闻讯,不请自来,纷纷捐赠米粮,夜以继日制作干粮(炒米饼),帮助冼夫人打了胜仗,保一方安宁。

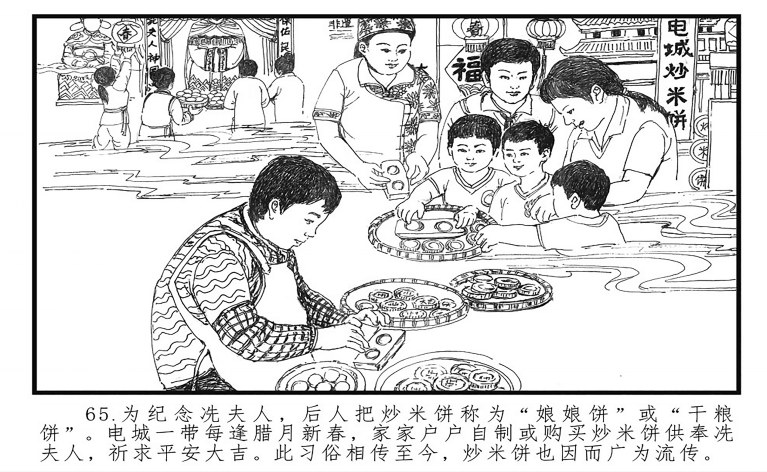

65.为纪念冼夫人,后人把炒米饼称为“娘娘饼”或“干粮饼”。电城一带每逢腊月新春,家家户户自制或购买炒米饼供奉冼夫人,祈求平安大吉。此习俗相传至今,炒米饼也因而广为流传。

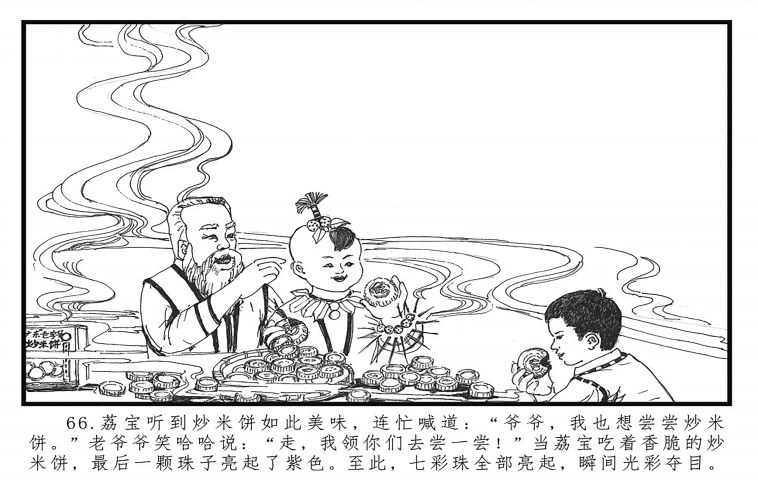

66.荔宝听到炒米饼如此美味,连忙喊道:“爷爷,我也想尝尝炒米饼。”老爷爷笑哈哈说:“走,我领你们去尝一尝!”当荔宝吃着香脆的炒米饼,最后一颗珠子亮起了紫色。至此,七彩珠全部亮起,瞬间光彩夺目。

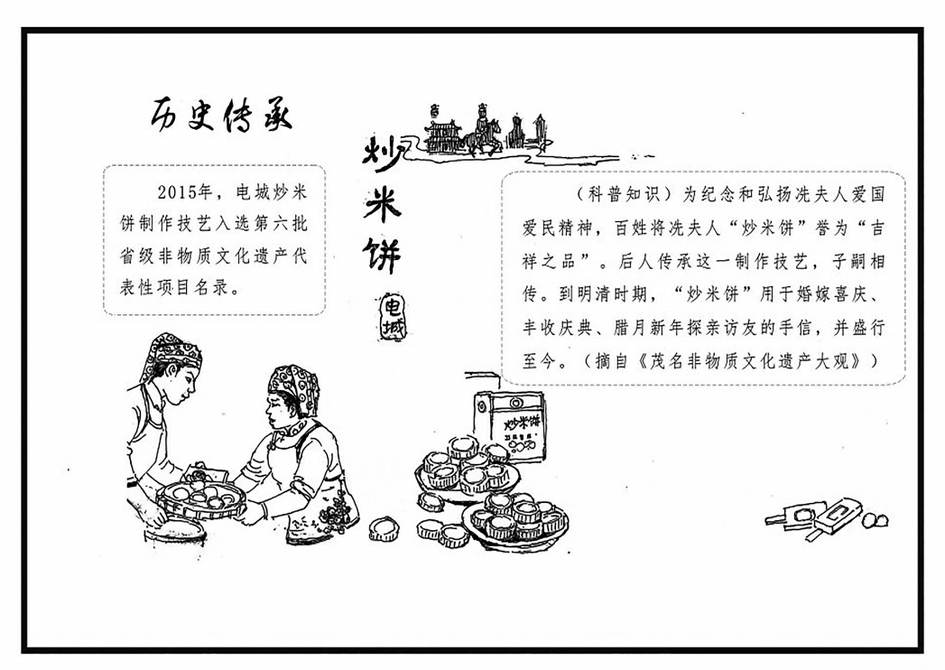

2015年,电城炒米饼制作技艺入选第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录。 (科普知识)为纪念和弘扬冼夫人爱国爱民精神,百姓将冼夫人“炒米饼”誉为“吉祥之品”。后人传承这一制作技艺,子嗣相传。到明清时期,“炒米饼”用于婚嫁喜庆、丰收庆典、腊月新年探亲访友的手信,并盛行至今。(摘自《茂名非物质文化遗产大观》)

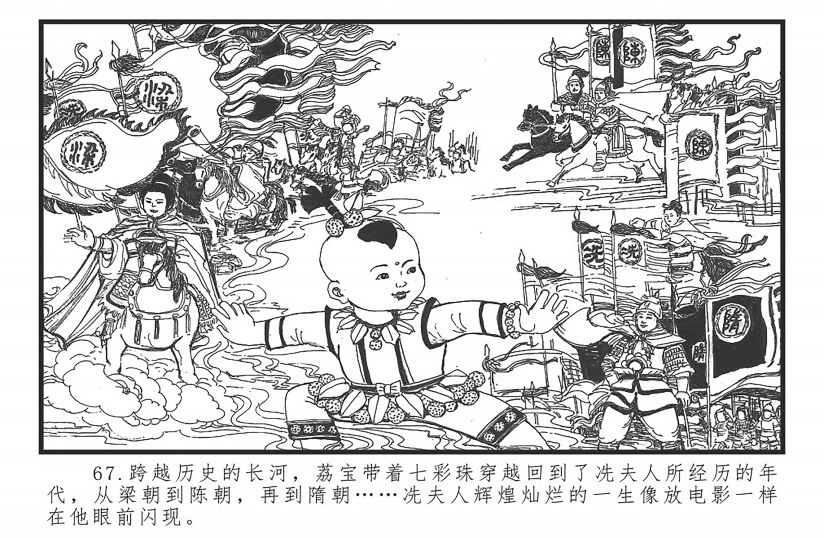

67.跨越历史的长河,荔宝带着七彩珠穿越回到了冼夫人所经历的年代,从梁朝到陈朝,再到隋朝……冼夫人辉煌灿烂的一生像放电影一样在他眼前闪现。

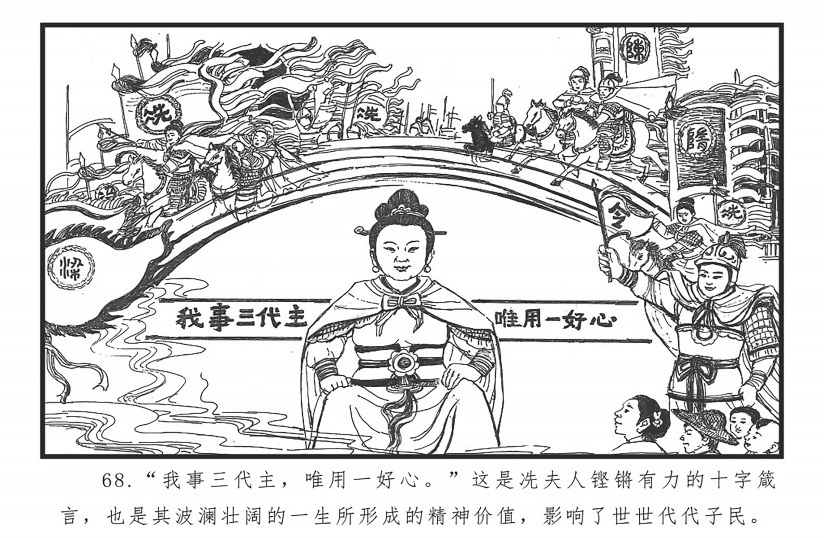

68.“我事三代主,唯用一好心。”这是冼夫人铿锵有力的十字箴言,也是其波澜壮阔的一生所形成的精神价值,影响了世世代代子民。

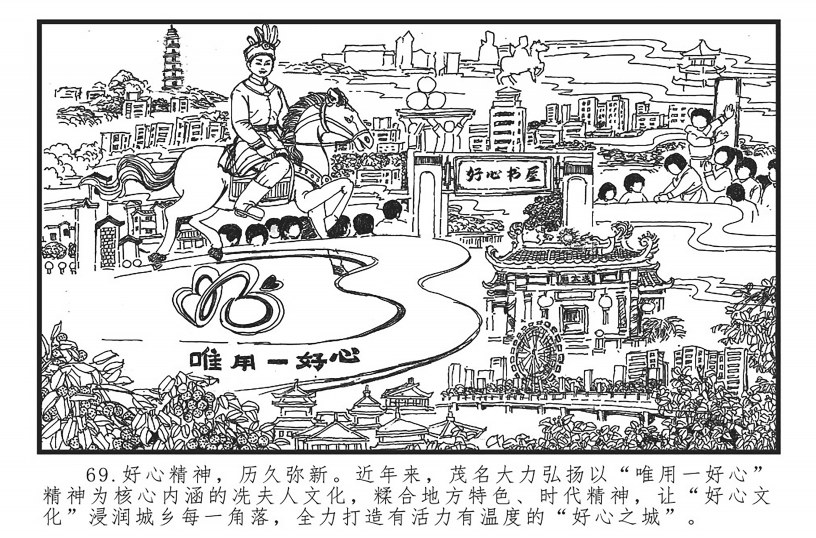

69.好心精神,历久弥新。近年来,茂名大力弘扬以“唯用一好心”精神为核心内涵的冼夫人文化,糅合地方特色、时代精神,让“好心文化”浸润城乡每一角落,全力打造有活力有温度的“好心之城”。

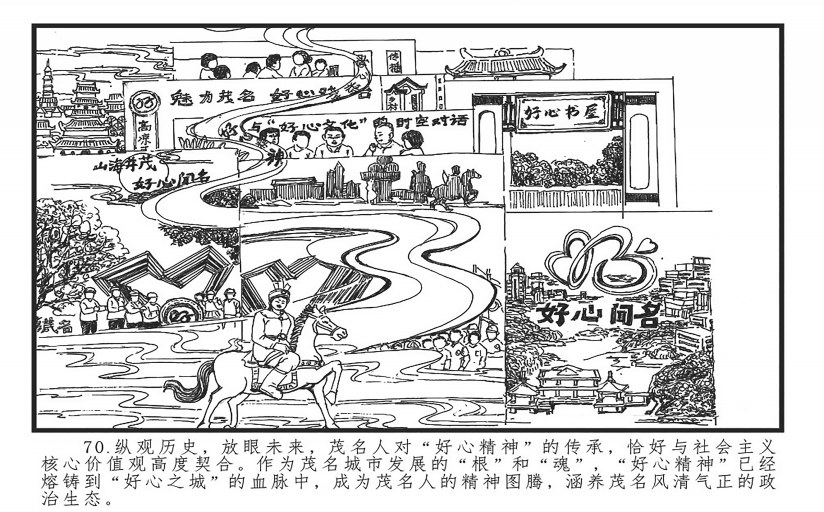

70.纵观历史,放眼未来,茂名人对“好心精神”的传承,恰好与社会主义核心价值观高度契合。作为茂名城市发展的“根”和“魂”,“好心精神”已经熔铸到“好心之城”的血脉中,成为茂名人的精神图腾,涵养茂名风清气正的政治生态。

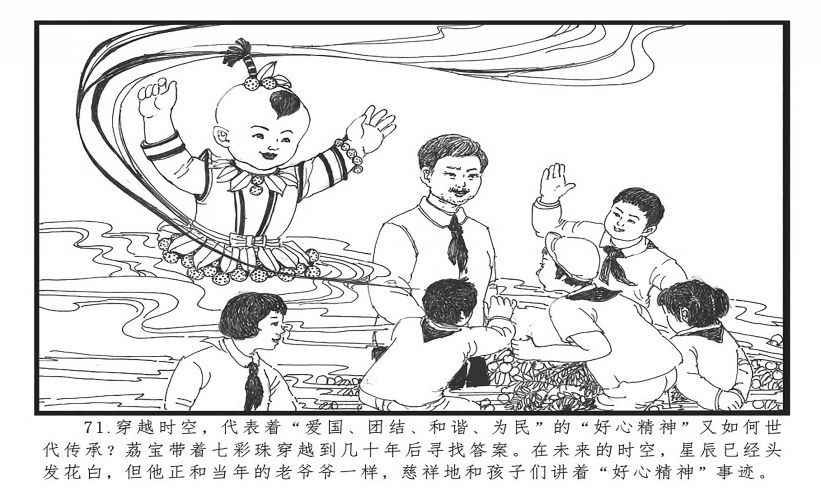

71.穿越时空,代表着“爱国、团结、和谐、为民”的“好心精神”又如何世代传承?荔宝带着七彩珠穿越到几十年后寻找答案。在未来的时空,星辰已经头发花白,但他正和当年的老爷爷一样,慈祥地和孩子们讲着“好心精神”事迹。

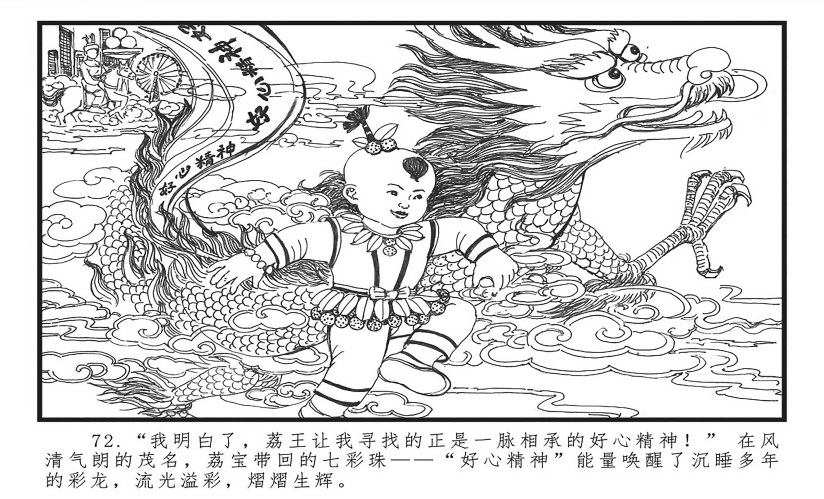

72.“我明白了,荔王让我寻找的正是一脉相承的好心精神!”在风清气朗的茂名,荔宝带回的七彩珠——“好心精神”能量唤醒了沉睡多年的彩龙,流光溢彩,熠熠生辉。

(文中资料参考《高州府志》《中国国家人文地理·茂名》《茂名非物质文化遗产大观》、纪录片《年例》、百度百科以及南方日报、茂名日报等权威报纸刊登的关于冼夫人相关报道,以及茂名发布、茂名文旅等公众号推文)