- 放大

- 缩小

- 默认

小诗筑大愿

八旬老党员25年3000首黑板诗铺就文明村

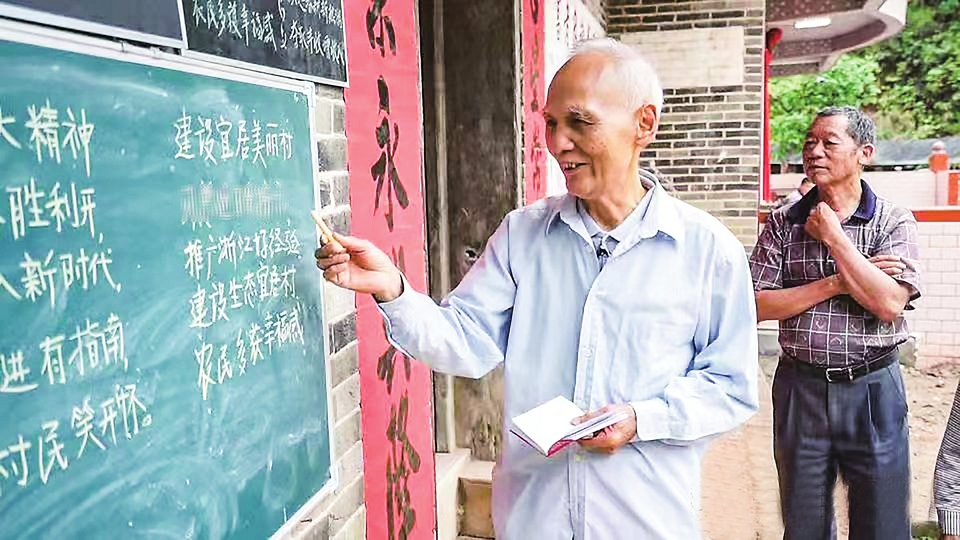

程寿煌向村民解读新写的黑板诗。

程寿煌为学生讲解黑板诗。

程寿煌给八块垌村民讲述朱砂红色故事。

■茂名日报社全媒体记者陈珍珍林夏李茜

一首首黑板诗就像是大山唱出来的新民谣,在朱砂周边到处咏唱,传颂着新时代最动人的声音,也在推动乡村振兴的雄伟蓝图中铺就了一个和谐文明的朱砂村。

——题记

2023年12月11日清晨,我们从市区驱车到信宜朱砂村,一路顺畅,村落周边楼房耸立,树木郁郁葱葱,一幅美丽的新农村映入眼底。

还没来到村口,便听到一阵阵笑声、掌声还有欢呼声,“好,好,好……”我们正好赶上朱砂村民的赛诗会,村民们热情高涨,纷纷朗诵了自己所写的黑板诗,也有村民即兴吟来。无论是否符合平仄,或是否押韵,都得到热烈的回应。

这是我们第三次来到朱砂村采访农民黑板诗,农民黑板诗的创作者是八旬老党员程寿煌。他说:“作为一个党员,永远没有退休的那一天。我希望能活到100岁,到那时,还能继续用黑板诗传播党的主张、传播党的声音,讲好党的故事……”

这位可亲可敬的老人叫程寿煌,今年80岁,是茂名市人社局的退休干部,也是一名有着52年党龄的普通共产党员。那他与农民黑板诗又有怎样的渊源呢?

他的家乡在云开山下的信宜朱砂镇朱砂村,是一座有着几百年历史的革命老村,一条河贯穿全境,孕育着这里的村民。村庄依山傍水,风景秀美,淳朴的村民以种植经济作物为主。

时间回溯到1998年春天。此时正值全国掀起文化科技卫生“三下乡”热潮。在茂名市人事局工作的程寿煌对老伴杨毅坚说:“咱村太偏远,路不好走,农民农闲时无所事事,打牌摸麻将打发时间,有的还染上赌博吸毒恶习,有些年轻人游手好闲偷鸡摸狗,大人不学好,小孩有样学样,这可是长远的事,我们乘此时机也送文化科技回乡,搞个图书室,让村民有地方去、有书看,让他们农闲学知识学文化,科学种植,增长收入……”程寿煌越说越起劲,两眼充满了希望。

老伴却担心起来:“图书室?他们来看吗?你都一把年纪了,操这心行不?”“行,知识改变命运。”老伴知道,程寿煌是那种说做就做,用心做的人,她是担心他身体吃不消,毕竟是件挺折腾的事。但看到程寿煌坚定的目光,她知道他心意已决,自己唯有帮着他干就行了。

正巧,程寿煌听说市图书馆要换一批新书,他兴奋地找到图书馆馆长说明来意。馆长说:“老程,这是好事啊,一定支持。”图书馆不但募捐了几百本图书,还提供了一批旧书架。这让程寿煌高兴不已。

程寿煌回朱砂村办图书室的消息在偏僻的小山村炸开了锅,一传十,十传百,村里人都聚拢来看热闹。程寿煌对乡亲们说:“各位乡亲,现在国家号召大家多读书,知识改变命运,不但我们的孩子要多读书,我们大人也要多读书充电,才能发家致富啊。”一番话说到大家心坎里,于是大家七手八脚帮起忙来。程寿煌把自家的老房子腾出来,三个房间都摆上书架、桌子、条凳,将一千多册书籍分门别类码好,并为图书室起了一个名字:八块垌农民图书室。

那由谁来管理呢?程寿煌还要上班,村民们大都有自己的农活,正发愁时,村里9岁的程春金举起小手自告奋勇说:“我可以帮忙看。”于是,程春金与同龄的程东、程春委、程良四人便当起了“图书管理员”。每天放学和周六日,他们就轮流到图书室整理图书,登记借还。朱砂村第一个图书室就这样建了起来。

在程寿煌的带动下,村民们渐渐爱上了读书,空闲时就到图书室来翻阅书籍和杂志,周边村民也不怕路远经常来借书。种养技术以及科普类、史料传记类书籍最受欢迎,程寿煌只要有机会到外地出差,他就利用空余时间自掏腰包购买各类书籍,日积月累,图书室的书籍越来越多,类别越来越丰富。每天来看书借书的人也越来越多。

村中长者余招是图书室的常客,他看到群众干完农活还去借书看,小孩经常看书忘记了回家吃饭,农闲时节大家聚在这里看书交流,有感而发写了一首《书室有感》:“乡里创办图书室,古往今来破天荒。农工商学皆受益,百姓赞扬程寿煌。”这首诗说出了大山里的农民对知识对外界知晓的渴望,以及村风村貌得到改变的可喜变化。

余招当时已经年过七旬,虽然年迈,身体却矫健得很。年轻时干过游击队通讯员,为山区的游击队送信、送药,好几次躲过国民党的追捕,在村中是个英雄式的人物。余招还写得一手好字,不是亲眼所见,你都不相信这位老人衣服别支钢笔,能即兴写出一首诗,而且不戴老花镜也能写出蝇头小字,周边村户的对联大部分是他所写,在村民眼中,余招是有墨水的文化人,因而很受敬重。

余招的这个“点赞”,在精神上极大地鼓舞了程寿煌,也促使他陷入了思考:诗歌的力量是不是比普通的语言更能启发人、感召人呢?

与余招的学习切磋,让程寿煌萌发了“诗兴”。1998年12月3日,他以《种养书籍送家乡》为题写下了平生第一首诗:“树木生长靠树根,朱砂育我不负心。科技书籍送家乡,共建家园向前进。”隔日,程寿煌去电白县城办事,抽空去新华书店购买了《李树丰产栽培》等一批果树种植的科普书藉送回图书室,想起前几天镇委书记、镇长来到他们老家发动村民种植三华李,以及信宜市钱排镇村民种植三华李走上了致富路的典型事例,就以《种植三华李》为题又写了一首:“书记镇长来农家,发动村民种三华。绿树红果满山岗,汗水浇开致富花。”

不自信的他先把诗歌拿给家人看,大儿子说:“您写的诗,识字的人能读得懂,不识字的人也能听得明。”老伴说:“诗写得好哇,说了事也说了理。”拿给朋友看,朋友说:“你的诗适合刊登在农村的黑板报上,适合农民阅读。”

程寿煌从此就把自己的诗称为“农民黑板诗”。他想,作为一名共产党员,他要把国家政策、党章党规、英雄事迹以及周边的好人好事写成诗,通过家门口的黑板传递给村民。于是,他经常把自己写的诗,抄在小黑板上,挂在八块垌农民图书室门口,供村民阅读、评论。

只要程寿煌的诗一抄到黑板上,很快就聚拢了周边村民。因为面向农民,语言以粤语和当地方言为主,简单押韵,通俗易懂,朗朗上口。村民们都能听懂看懂,从诗中知晓家事、国事、天下事,身边的好人好事,黑板诗很受村民们喜欢。久而久之,周边村一些喜欢舞文弄墨的村民也拿起笔效仿程寿煌写起黑板诗,并常常与程寿煌交流切磋。来的人多了,他干脆搞起个赛诗会,在自家院子里举行,先是大家朗诵自己的黑板诗,大家再各表意见,最后由他总结点评。

因为黑板诗的潜移默化,朱砂村的村风、民风得到了极大的改善,群众农闲时不再聚集打麻将,青少年也不再游手好闲,大家都喜欢聚集在图书室看书,或在程寿煌的院子赛诗,让乡村寂静的夜热闹起来,也文明有爱起来。

退休后的程寿煌更忙了,隔三差五便往老家跑。老伴杨毅坚陪他回八块垌老家居住,支持他写作黑板诗。在乡村小道或田埂上以及农民家中,人们经常可以看到程寿煌的身影。一支笔、一个本子、一把伞、一个水杯,便成了他出门的“标配”。国事、家事、民生事、身边事以及好人好事,村中细微的变化都成为写作题材,他的“黑板诗”就像是乡村的“新闻联播”,与时俱进宣传党的方针政策;他的黑板诗更像是一个个串联“朱砂历程”的小故事,记录了朱砂新农村建设的点点滴滴。

“北京三月人大会,朱砂人民受鼓舞。掀起春耕新热潮,夺取丰收增收入。”《人大会议鼓舞人》唱出了人民的心声。

“昔日农舍燃松火,今天村路点电灯。美好多得共产党,照亮朱砂好前程。”《朱砂路段安电灯》讲述了新农村“装路灯”。

“宜居宜业是宝地,历史文化很悠久。山青水秀景色美,添丁发财皆就手。”《欢迎你们来朱砂》唱出了村民心中的自豪。

“如良坑里蓝元和,乐背家婆出去玩。孝敬长辈树榜样,村民流传不断赞。”《乐背家婆出去玩》点赞了朱砂“好媳妇”。

……

作为农民的儿子,退休后的程寿煌再次“扎根”农村,做一个“新农人”诗人。这些黑板诗或讴歌好人好事,或点赞新农村建设,或宣传国家政策……正如他的《文化支撑新农村》所写的:“文化愚昧种贫根,脱贫必须铲穷根。建设美丽新农村,要靠文化来滋润。”

程寿煌坚信,文化的力量将把朱砂建设得更美好,他还创办了《黑板诗》报,把诗歌抄写在小卡片上,分发给周边村民阅读,这种类似民谣的黑板诗内容鲜活,满满的正能量,逐渐受到群众的喜爱而广为传诵。程寿煌写黑板诗的事,吸引了各地媒体纷纷前来报道,朱砂黑板诗渐渐开始在周边闻名。

滴滴滴……2016年,与时俱进的程寿煌用上了智能手机。“何不利用短信、微信宣传黑板诗呢?这样就能把写出来的黑板诗及时迅速地发给亲朋好友,与他们一起分享啦。”当时已经73岁的他便开始自学使用“电脑”和微信,他经常请教儿子,甚至请教小孙女,他戴着老花镜,从一笔一画开始,像小学生一样刻苦,每每学到深更半夜。老伴心疼地说:“这些都是年轻人的玩意,何必一定要学呢?”程寿煌回应说:“新时代,新思想,我们不紧跟潮流,怎么能做好一个新时代的党员呢?”老伴听后,觉得有道理,就支持他学电脑、用微信了。

半个月后,当程寿煌在键盘上敲出第一个词语“党员”时,他的眼睛湿润了。他犹记起当年入党时宣誓的情景:我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程,履行党员义务……入党誓词,字字如山重,记住并不难,难的是终身坚守。

通过微信,程寿煌建立了“朱砂黑板诗交流群”“程氏家族微信群”等,多途径传播他的黑板诗,传播朱砂新农村建设。他的诗在微信群里很快就火了,许多人纷纷响应,有老师,也有当地群众,他们效仿程寿煌写起诗歌来,书写身边好人好事,歌颂新时代新变化。

2018年10月,我们受邀再次来到信宜朱砂村,惊喜发现这条小村庄的蝶变。道路通畅,高楼耸立,鸟语花香,到处欣欣向荣,新农村、新变化在这里有着最真实的呈现。

乡村振兴惠及家家户户农民,村民纷纷住上了新楼房。程寿煌也在村里建起了一栋三层半小楼,起名“书香楼”,成为黑板诗创作基地。年过九旬的余招给书香楼写了一对联:新楼住家丁财旺,书香致远博学深。

我们看到,老屋门口的黑板诗依然更新着,不时有路过的村民前来诵读、学习。八块垌图书室也搬进了另一间新房,添置了更多的新书。当年的“图书管理员”都已长大成人,成家立业,当我们问起程春金,他不无感慨说:“那十年,是我童年最美好的时光。”

在新建的书香楼里,程寿煌用电脑写下一首诗《我是党员》:“入党之时曾宣誓,退休不忘初衷心。发挥余热作贡献,给力建设新农村。”他的老伴在旁边打趣说:“老程,都累一辈子了,就不能好好歇一下吗?”“怎么能歇呢?一日入党,终身为党。”程寿煌头也不抬,一边说一边继续写着他的“黑板诗”。他写出的黑板诗,老伴常常是第一个听众。

……

时光荏苒,程寿煌的黑板诗一写就是25年,从1998年的第一首黑板诗,到2023年,整整25年间,程寿煌先后写下了三千多首黑板诗,他用这种独特的方式,阐释了他对党的忠诚,对乡土的热爱,对美好生活的追求和向往。

2023年5月,程寿煌一家被评为信宜市“十大优秀书香家庭”,他偕同老伴出席了颁奖会。年过八旬的他分享了他与黑板诗的故事。他坚定地说,朱砂黑板诗路,也是一条朱砂红诗路,他会带领村民一直写下去,用这种独特的群众文化为“百千万工程”赋能。

乡风文明是乡村的灵魂,是乡村振兴的内在动力。自此,人们谈起朱砂,便想起朱砂农民黑板诗。长达25年的朱砂黑板诗路,记录了朱砂乡村发生的一个个精彩的小故事、一处处生动的新变化,汇聚成新时代乡村振兴的生动缩影。

“我来诵一首,题目是《八桂飘香新蓝图》:对接沿海新布局,粤港腹地来打造。开发两江经济带,共建陆海新通道。”

“好——”

“听我的,题目是《红斗教育跟党走》:今年国庆回八块,晚上地堂讲红斗。一堂生动教育课,村民永远跟党走。”

“黑板诗歌容易写,村民纷纷写诗歌。点赞身边人事物,农村出现新气色。”

……

眼前,朱砂村农民黑板诗还在热闹“赛”着,乡村振兴的故事更是越来越精彩……