- 放大

- 缩小

- 默认

升级改造设施,加强文物征集,“请进来走出去”提升社会影响力……

茂名市博物馆:为滨海绿城注入文博力量

本报记者吴彤彤

整体改造后的茂名市博物馆。

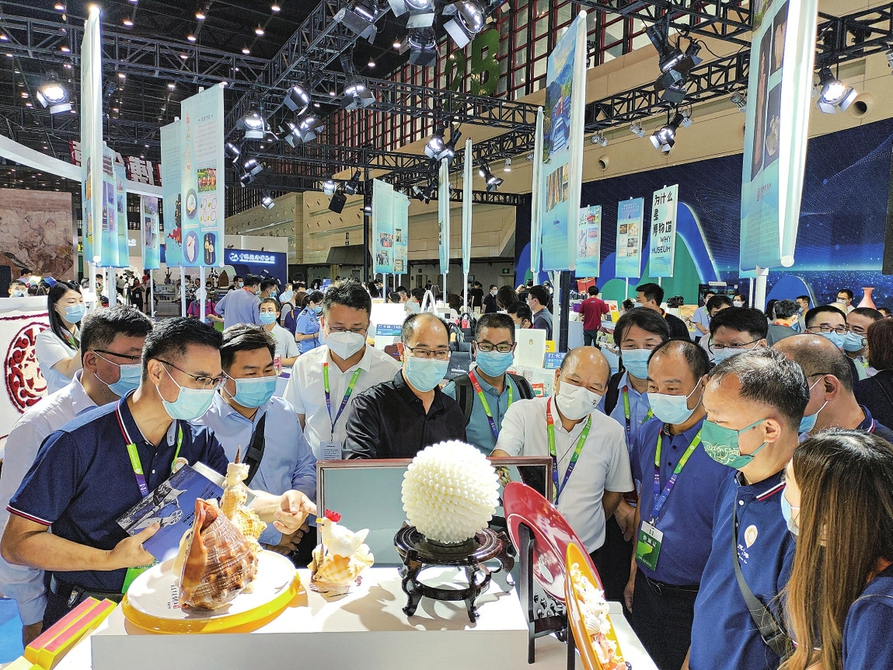

2022年9月1日至4日,茂名市博物馆代表我市首次亮相中国第九届“博博会”。图为省文旅厅副厅长、省文物局局长龙家有(前右四)等领导参观茂名展区。

2021年7月5日,茂名市博物馆送展览到茂南区新坡镇合水村展出,受到村民的欢迎。

下乡征集文物不仅要“磨破嘴皮,走烂双鞋”,还常常要充当“搬运工”。

近日,茂名市博物馆又添“镇馆之宝”。经省文物鉴定站专家鉴定,茂名市博物馆新增三级以上珍贵文物19件(套),其中国家一级文物1件(套),为“明代广东监察御史涂相诗碑”。另外还有二级文物1件(套)、三级文物17件(套)。这些文物都是茂名市博物馆2008年以来从民间征集的,每一件文物都凝聚着博物馆人锲而不舍、永不放弃、对事业的执着追求和对历史高度负责的敬业精神;每一件文物都凝聚了征集人员的艰苦努力和辛勤汗水。这些征集的大多是与本土历史文化有关的本土文物,对提升茂名市博物馆的馆藏文物品质和研究我市历史文化和民俗文化具有重要意义。

文物征集工作取得的成效只是茂名市博物馆十多年飞跃发展历程的一个缩影。由小到大,从线下到线上,如今茂名市博物馆已旧貌换新颜,为茂名滨海绿城发展注入了文博力量。2008年茂名市博物馆被评为国家三级博物馆,2020年升级为国家二级博物馆,按照当时(2019年底)的统计数据,国家一、二、三级博物馆占全国博物馆总数的比例仅是22.1%,其中一级博物馆占3.7%、二级博物馆8.2%、三级博物馆10.2%。

升级改造:打造国家二级博物馆

茂名市博物馆是一座地级市综合性博物馆,原建于上世纪80年代后期,主体建筑和功能设置已跟不上时代发展的需求。为改变博物馆的整体形象,提升展览水平,2014年10月,经市委、市政府批准,对市博物馆进行了整体改造。整体改造项目于2015年9月10完成并重新对外开放。整体改造后,市博物馆的外部形象得到较大提升,展馆、活动室面积比原来增加1800多平方米,陈列展览水平显著提高,文物安全防范系统进一步加强,更好地满足人民群众对历史文化参观、学习的需求,并成为我市“十二五”期间文化惠民建设的一个亮点项目。

2017年,市博物馆争取资金对馆内的“茂名革命史陈列”进行了改造,使“茂名革命史陈列”展出的文物增加100多件,陈列展览水平和艺术性、观赏性显著提升。另外为提高博物馆的科技含量,吸引更多的观众特别是青少年走进博物馆、热爱博物馆,使博物馆真正成为普及科学知识、了解历史文化的校外教育机构,市博物馆在原有展览条件的基础上,于2017年完成了博物馆数字化建设并上线,打造永不落幕的博物馆。

随后,升级改造多媒体展项,提升博物馆吸引力。2020年~2021年,茂名市博物馆又增设了高清全息文物展柜和沉浸式三折幕多功能影音空间、智能机器人讲解员、智能机器人“党史员”、互动体验AR拍照换装体验等多项多媒体项目。其中,在三楼“茂名馆藏历史文物陈列”序厅,通过高清全息文物展柜,对馆藏的多件文物精品进行数字化全息三维展示,并将冼夫人历史史实进行了三维可视化复原;在四楼“茂名革命史陈列”,增设了沉浸式三折幕多功能影音空间,配合“粤桂边阻击战”大型油画场景,通过动漫对“粤桂边阻击战”的历史内容进行沉浸式影音展示,更立体、生动地展示了“粤桂边阻击战”的历史内容和战斗场景。这两个展项在2021年春节期间开放,成为茂名市博物馆又一网红“打卡点”。

据了解,市博物馆自2008年被评为国家三级博物馆以来,通过整体改造,加强基础设施建设、改造提升基本陈列、加大文物征集力度、举办丰富多彩的展览和文化活动,内强素质,外树形象,整体形象得到较大提升,2020年升级为国家二级博物馆。目前茂名市博物馆占地面积8352平方米,总建筑面积5690平方米。拥有各类文物藏品8000多件(套),其中国家一级文物2件(套),二级文物10件(套),三级文物297件(套);设有《茂名馆藏历史文物陈列》《茂名民俗风情展》《茂名革命史陈列》3个常设展览和《茂名石磨文化展》、《古法制糖——土糖寮》《土法榨油行》《拴马桩与上马石》等4个室外展览和景点,较好地满足了人民群众对历史文化参观、学习的需求,得到上级主管部门和广大观众的认可。

2009年以来,茂名市博物馆先后被评为茂名市爱国主义教育基地、广东省中共党史教育基地、中国人民武装警察部队广东省总队革命传统教育基地、茂名市干部教育培训现场教学基地、茂名市中小学生研学旅行教育基地、茂名市党员教育基地、茂名市职工教育基地,广东省文物系统先进集体;荣获2015年度广东省开放服务最佳做法博物馆“最佳进步奖”馆;2020年升级为国家二级博物馆。

文物征集:15年新增2388件(套)

文物征集是博物馆补充馆藏文物藏品、实现可持续发展的主要途径之一。随着博物馆的免费开放,人民群众对博物馆陈列展览的要求越来越高,博物馆面临着新的挑战和机遇,需要以更加丰富的文物藏品作为基础和支撑,不断增加馆藏文物藏品数量和种类,满足人民群众日益增长的文化需求。然而,博物馆的文物从哪里来?据了解,一是争取上级调拨;二是通过考古发掘出土文物;三是发动社会人士捐赠;四是深入社会进行征集。从我市的实际情况来看,由于历史的原因,我市的考古发掘工程很少,除2007年配合洛湛铁路工程、2014年配合深茂铁路在高州、信宜、电白有几个考古发掘工程外,我市基本上没有大的考古发掘工程。上级调拨的文物都是外地的,质量也不高。随着民间收藏热的兴起,能主动捐赠文物的人员也不多。因此,通过社会征集成了茂名市博物馆文物来源的一个重要渠道。

据市博物馆馆长陈朝晖介绍,茂名市博物馆是1986年筹建的,建馆时仅有当时省文物管理委员会调拨的200多件文物,藏品严重不足一直是制约该馆事业发展的瓶颈,不断征集文物,增加文物藏品成了该馆的首要任务。特别从2008年以来,市博物馆新一届领导班子高度重视文物征集工作,制订了《茂名市博物馆藏品征集管理办法》,成立了“茂名市博物馆藏品征集工作领导小组”,并将文物征集工作列入馆的年度工作计划,使文物征集工作做到常态化。在新一届馆领导班子的带领下,市博物馆工作人员不怕艰辛,坚持不懈,深入我市边远山区调查文物线索、征集文物,有力促进了市博物馆文物征集工作的开展,馆藏文物藏品数量和种类逐年增加。此外,市博物馆还加强与民间收藏爱好者和社会热人士的联系,动员发动他们向市博物馆捐赠文物藏品。据统计,2008年1月~2021年12月,市博物馆征集(捐赠)文物2388件(套),这些文物不仅有效充实了该馆的馆藏文物,而且为举办陈列展览提供了有力的文物藏品保障,为市博物馆各项事业的发展发挥了积极的作用。

陈朝晖馆长告诉记者,下乡征集文物并不是一件轻松工作,不仅有的路途遥远道路崎岖难行,而且需要进村入户搜寻;既要做好细致的解释说服工作,又要辨别适宜征集的文物并主动搬移装运。有时为了征集一件文物需要“磨破嘴皮,走烂双鞋”,还要“斗智斗勇”。如2004年初,市博物馆在信宜市珠砂镇里五村发现一座粤西少见的大型水碾,从发现线索到先后四次登门商谈,共跟踪5年多时间,直到2009年4月才征集成功。目前水碾按原貌1:1的比例在市博物馆民俗展厅重新装配展出。又如2008年,根据群众提供线索,在当时的茂港区(现茂南区)羊角镇一村民家里有一通石碑,该馆第一时间组织专业人员前住调查,经现场察看和初步鉴定,该石碑是“明代广东监察御史涂相诗碑”,应该具有很重要的价值,于是立即就与收藏的村民协商征集,经过做过细的思想工作,该村民最终同意捐赠出来。再如2009年,有一个外地的民间藏家拿到一批抗日战争爆发前分别由日本陆地测量部和国民党军事委员会军令部陆地测量总局绘制的茂名地区(包括当时的茂名县、化县、电白县、高州县、信宜县)军事地图到茂名市博物馆,经该馆领导和专业人员初步鉴定,认为这批地图是研究日本侵华史不可多得的珍贵实物资料,具有十分重要的历史价值。但该藏家当时要价太高,暂时没有经费征集,但留下了该藏家的联系电话。随后经过2年多的联系和沟通,终于在2011年将这批军事地图(共19张)全部征集回来。以上这些征集的本土文物,最后分别被鉴定为国家一级或三级文物。

此外,市博物馆还加强与民间收藏爱好者和社会热人士的联系,动员发动他们向市博物馆捐赠文物藏品。据统计,2012年以来,共有20多位民间收藏家和社会热心人士向市博物馆捐赠有一定价值的文物藏品500多件套。其中,香港著名眼科医生麦湘先生向市博物馆捐赠了端砚等藏品92件(套),这些端砚种类丰富、形制多样、纹饰多彩、做工精巧,具有较高的艺术、收藏、研究价值,填补了市博物馆端砚藏品的空白。2016年3月,时任省文化厅厅长方健宏到茂名市博物馆调研,在展厅看到展出征集的本土文物时,十分感慨地说:茂名市博物馆在目前的情况下,能征集到这样的本土文物,实在不易,说明你们做了大量工作,是用心、用情去做的”。

“请进来走出去”:提升社会影响力

临时展览是博物馆的一项重要社会服务职能,是丰富群众文化生活的和增加观众量的重要载体。茂名市博物馆十分重视抓好临时展览和各项活动,同时由于我市目前还没有美术馆,市博物馆还要承担起美术馆的功能。据不完全统计,2017年以来,先后组织策划和引进各类临时展览80多场(次),年均16场(次)。其中:承办了“第三届‘朝圣敦煌’全国美术作品展•茂名站”展、“牢记使命,不忘初心——中国书法家协会第七理事作品展”等多个国家级大展。同时,积极引进或与有关单位联合举办了“2020首届岭南‘大唐荔乡’美术作品展”、“岭南风•桂林茂名水彩画学术交流展”、“瑶岭长歌——瑶族文化展”、“首届广州国际水彩艺术展•茂名巡展”等书画艺术展50多场/次;还组织策划了“岁月一刻——馆藏现代剪纸的流金记忆”、“为明天收藏今天——茂名市抗疫书画作品(物证)展”等;还配合创文工作和传统节日,举办了“我们的节日”文化活动15场(次)。2021年市博物馆举办书画、文物、摄影等各类临时展览25场(次),创下了历史新高。

值得一提的是,市博物馆原创展览“岁月一刻——馆藏现代剪纸的流金记忆”在2018年入选省流动博物馆展览项目并在全省博物馆系统内巡展,这是茂名市属各博物馆的原创展览首次入选省流动博物馆的展览项目,也是茂名市博物馆系统首个走出去的实物类展览。还有2022年市博物馆组织策划“高凉丰碑——茂名历史名人颂•诗书画展”。该展览通过“历史+艺术”的形式,邀请全国各地的诗人、书法家、画家创作诗歌、书法、人物画作品,多维度地展示茂名历史名人的历史功绩和文化风采,进一步宣传茂名的历史名人和历史文化。这种形式展览在茂名还是首创,深受肯定和好评。

今年9月,茂名市博物馆代表我市首次参加第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会,重点介绍茂名的历史名人“岭南仁医——潘茂名”和“巾帼英雄——冼夫人”,还展出在中国大陆最南端茂名市出土且能提取到DNA的恐龙蛋化石、以茂名命名的茂名龟化石和在茂名出水的独木舟等特色文物藏品(图片),以及文创品电白贝雕、沉香和信宜榄雕、角雕、竹编等,让茂名市文化元素向全国集中输出与展示,让茂名好心文化走向了全国,让更多人领略到“山海并茂好心闻名”的文化魅力和风采。茂名市博物馆在本次博览会中荣获“弘博奖”优秀展示奖。

“走出去”是博物馆实现公共文化服务的重要模式,有利于突破空间局限,拉近博物馆与公众的距离。2013年以来,市博物馆与时俱进,转变思路,主动服务基层,积极开拓文物展示、普及渠道,让文物走出博物馆,走进乡村、走进社区、走进校园,让广大群众在家门口就能享受到历史文化大餐。目前作为茂名市博物馆的一个重要品牌,该活动已成常态化,年均送展达30多场(次),观众10多万人(次),活动受到广大群众的欢迎和好评,得到了茂名市委宣传部的充分肯定,市委宣传部在其内部刊物《茂名宣传信息》2013年第11期上,刊发了题为《茂名市突出“五个力”,把历史文物展送到群众家门口》的文章,随后该文也在省委宣传部《广东宣传信息》上转载。2016年,省流动博物馆在全省开展“次级节点”运行模式工作,利用省流动博物馆和各馆的展览资源进行送展延伸。由于市博物馆的送展览下乡、进社区、进校园活动开展得有声有色,省流动博物馆决定选择市博物馆作为试点,通过市博物馆把流动博物馆的展览和市博物馆馆的展览再送到基层博物馆和校园、社区、乡村展出。该工作自2016年11月在我市启动至2018年6月结束,市博物馆共送展70多场(次),观众达30多万人(次),较好地完成了省流动博物馆“次级节点”试点工作任务,彰显了博物馆的茂名力量,得到了省流动博物馆领导的肯定和好评。

此外,茂名市博物馆还不定期举办文物免费鉴定活动,拓展服务功能。据了解,文物免费鉴定活动是茂名市博物馆从2009年7月就开展的一项特色文化惠民活动。2009年每月的第一个星期六举办一场,2010年逢双月的第一个星期六举办一场,从2011年开始每年举办2-3场,一直坚持开展到现在。据统计,开展文物免费鉴定活动13年以来,共组织举办了30多场(次),先后邀请了省文物鉴定站的权威专家和国家级的鉴宝专家坐镇鉴宝,共有2000多人(次)参与,免费鉴定文物3000多件(套),受到藏家的欢迎和好评,收到良好的社会效果。

去年,茂名市博物馆还与各区、县级市博物馆的业务骨干组成调查队伍,对茂名市辖区内的陶瓷古窑址进行了专题调查。本次陶瓷古窑址考古调查是在现有资料的基础上,通过实地考古调查,摸清、掌握我市古陶瓷窑址数量、分布、文化内涵以及保护现状,通过收集、整理古陶瓷窑址的地理位置、分布范围、标本照片等,全面、系统地梳理出我市所辖范围的陶瓷古窑址信息,为准确判断我市陶瓷古窑址保护形势、科学制定保护政策和规划提供依据。实地考古调查和资料收集工作于2021年12月完成,调查古窑址30多处,收集标本200多件。今年上半年,完成了《茂名陶瓷古窑址调查》成果图册的编辑工作,并由广东旅游出版社正式出版,同时还举办了“茂名陶瓷古窑址调查成果展”。