- 放大

- 缩小

- 默认

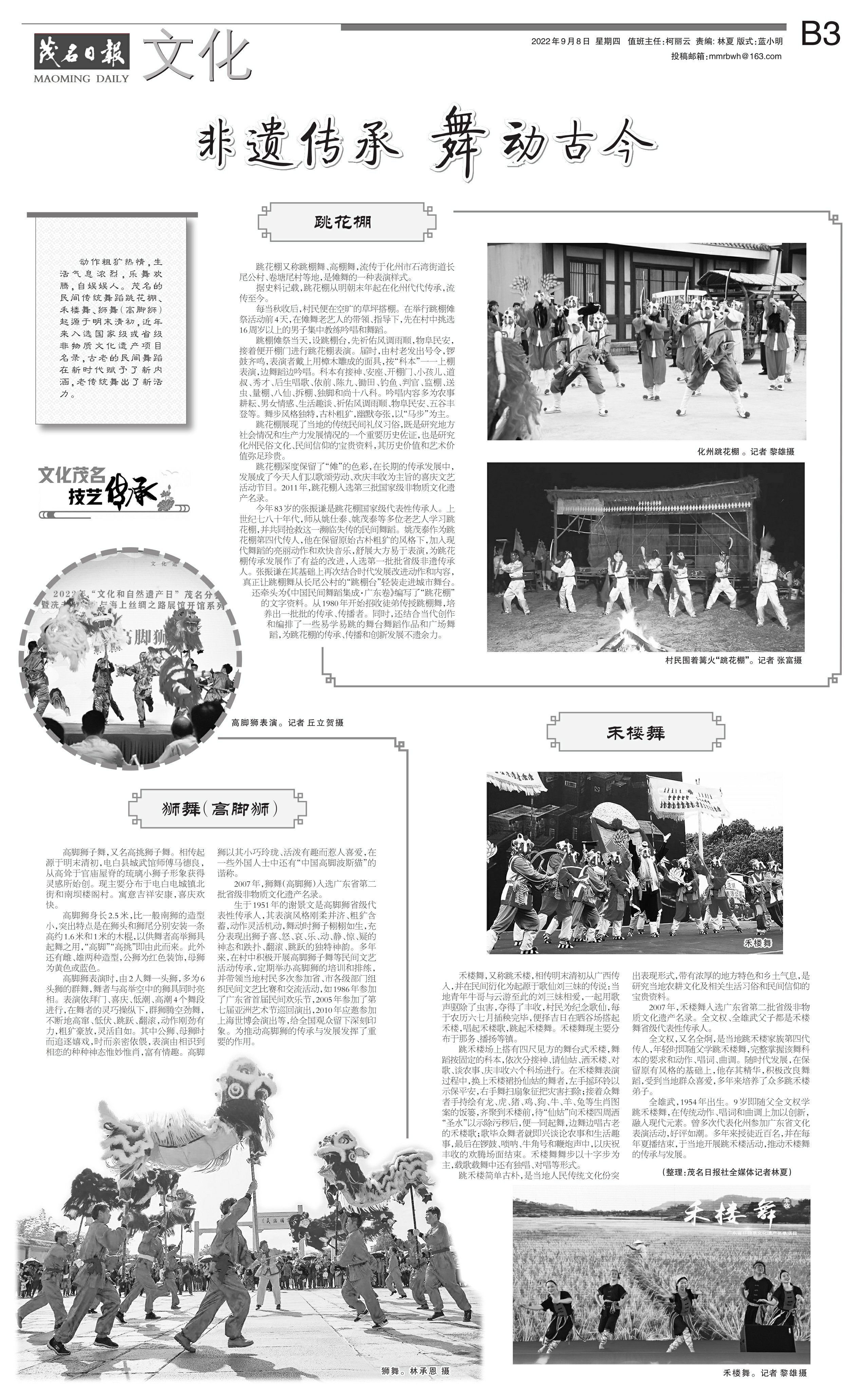

非遗传承 舞动古今

化州跳花棚。记者黎雄摄

村民围着篝火“跳花棚”。记者张富摄

高脚狮表演。记者丘立贺摄

狮舞。林承恩 摄

禾楼舞

禾楼舞。记者黎雄摄

跳花棚

动作粗犷热情,生活气息浓烈,乐舞欢腾,自娱娱人。茂名的民间传统舞蹈跳花棚、禾楼舞、狮舞(高脚狮)起源于明末清初,近年来入选国家级或省级非物质文化遗产项目名录,古老的民间舞蹈在新时代赋予了新内涵,老传统舞出了新活力。

跳花棚又称跳棚舞、高棚舞,流传于化州市石湾街道长尾公村、卷塘尾村等地,是傩舞的一种表演样式。

据史料记载,跳花棚从明朝末年起在化州代代传承,流传至今。

每当秋收后,村民便在空旷的草坪搭棚。在举行跳棚傩祭活动前4天,在傩舞老艺人的带领、指导下,先在村中挑选16周岁以上的男子集中教练吟唱和舞蹈。

跳棚傩祭当天,设跳棚台,先祈佑风调雨顺,物阜民安,接着便开棚门进行跳花棚表演。届时,由村老发出号令,锣鼓齐鸣,表演者戴上用樟木雕成的面具,按“科本”一一上棚表演,边舞蹈边吟唱。科本有接神、安座、开棚门、小孩儿、道叔、秀才、后生唱歌、依前、陈九、锄田、钓鱼、判官、监棚、送虫、量棚、八仙、拆棚、独脚和尚十八科。吟唱内容多为农事耕耘、男女情感、生活趣谈、祈佑风调雨顺、物阜民安、五谷丰登等。舞步风格独特,古朴粗犷,幽默夸张,以“马步”为主。

跳花棚展现了当地的传统民间礼仪习俗,既是研究地方社会情况和生产力发展情况的一个重要历史佐证,也是研究化州民俗文化、民间信仰的宝贵资料,其历史价值和艺术价值弥足珍贵。

跳花棚深度保留了“傩”的色彩,在长期的传承发展中,发展成了今天人们以歌颂劳动、欢庆丰收为主旨的喜庆文艺活动节目。2011年,跳花棚入选第三批国家级非物质文化遗产名录。

今年83岁的张振谦是跳花棚国家级代表性传承人。上世纪七八十年代,师从姚仕泰、姚茂泰等多位老艺人学习跳花棚,并共同抢救这一濒临失传的民间舞蹈。姚茂泰作为跳花棚第四代传人,他在保留原始古朴粗犷的风格下,加入现代舞蹈的亮丽动作和欢快音乐,舒展大方易于表演,为跳花棚传承发展作了有益的改进,入选第一批批省级非遗传承人。张振谦在其基础上再次结合时代发展改进动作和内容,真正让跳棚舞从长尾公村的“跳棚台”轻装走进城市舞台。

还牵头为《中国民间舞蹈集成·广东卷》编写了“跳花棚”的文字资料。从1980年开始招收徒弟传授跳棚舞,培养出一批批的传承、传播者。同时,还结合当代创作

和编排了一些易学易跳的舞台舞蹈作品和广场舞蹈,为跳花棚的传承、传播和创新发展不遗余力。

狮舞(高脚狮)

高脚狮子舞,又名高挑狮子舞。相传起源于明末清初,电白县城武馆师傅马德良,从高耸于官庙屋脊的琉璃小狮子形象获得灵感所始创。现主要分布于电白电城镇北街和南坝楼阁村。寓意吉祥安康,喜庆欢快。

高脚狮身长2.5米,比一般南狮的造型小,突出特点是在狮头和狮尾分别安装一条高约1.6米和1米的木棍,以供舞者高举狮具起舞之用,“高脚”“高挑”即由此而来。此外还有雌、雄两种造型,公狮为红色装饰,母狮为黄色或蓝色。

高脚狮表演时,由2人舞一头狮,多为6头狮的群舞,舞者与高举空中的狮具同时亮相。表演依拜门、喜庆、低潮、高潮4个舞段进行,在舞者的灵巧操纵下,群狮腾空劲舞,不断地高窜、低伏、跳跃、翻滚,动作刚劲有力,粗犷豪放,灵活自如。其中公狮、母狮时而追逐嬉戏,时而亲密依偎,表演由相识到相恋的种种神态惟妙惟肖,富有情趣。高脚狮以其小巧玲珑、活泼有趣而惹人喜爱,在一些外国人士中还有“中国高脚波斯猫”的谐称。

2007年,狮舞(高脚狮)入选广东省第二批省级非物质文化遗产名录。

生于1951年的谢景文是高脚狮省级代表性传承人,其表演风格刚柔并济、粗犷含蓄,动作灵活机动,舞动时狮子栩栩如生,充分表现出狮子喜、怒、哀、乐、动、静、惊、疑的神态和跌扑、翻滚、跳跃的独特神韵。多年来,在村中积极开展高脚狮子舞等民间文艺活动传承,定期举办高脚狮的培训和排练,并带领当地村民多次参加省、市各级部门组织民间文艺比赛和交流活动,如1986年参加了广东省首届民间欢乐节,2005年参加了第七届亚洲艺术节巡回演出,2010年应邀参加上海世博会演出等,给全国观众留下深刻印象。为推动高脚狮的传承与发展发挥了重要的作用。

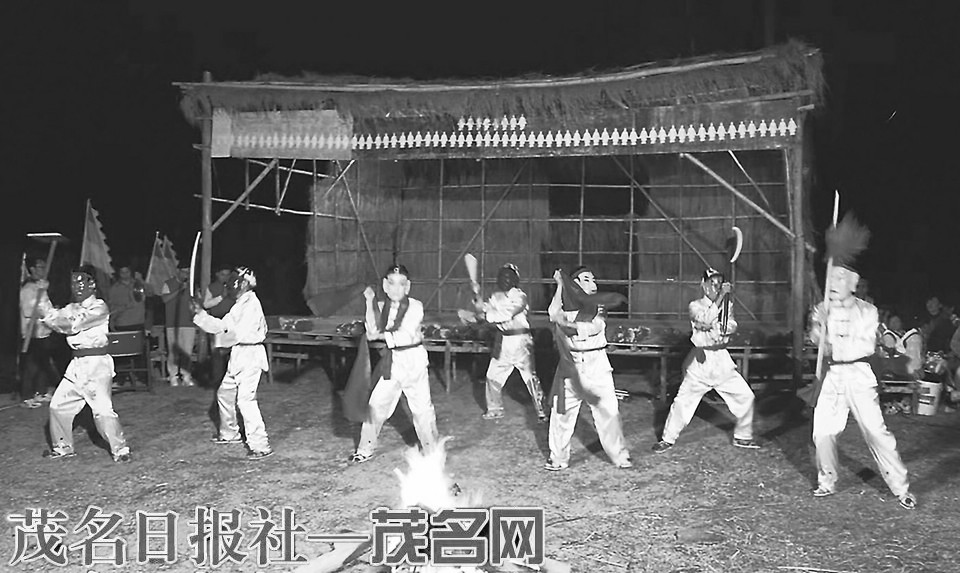

禾楼舞

禾楼舞,又称跳禾楼,相传明末清初从广西传入,并在民间衍化为起源于歌仙刘三妹的传说:当地青年牛哥与云游至此的刘三妹相爱,一起用歌声驱除了虫害,夺得了丰收,村民为纪念歌仙,每于农历六七月插秧完毕,便择吉日在晒谷场搭起禾楼,唱起禾楼歌,跳起禾楼舞。禾楼舞现主要分布于那务、播扬等镇。

跳禾楼场上搭有四尺见方的舞台式禾楼,舞蹈按固定的科本,依次分接神、请仙姑、洒禾楼、对歌、谈农事、庆丰收六个科场进行。在禾楼舞表演过程中,换上禾楼裙扮仙姑的舞者,左手摇环铃以示保平安,右手舞扫扇象征把灾害扫除;接着众舞者手持绘有龙、虎、猪、鸡、狗、牛、羊、兔等生肖图案的饭篓,齐聚到禾楼前,待“仙姑”向禾楼四周洒“圣水”以示除污秽后,便一同起舞,边舞边唱古老的禾楼歌;歌毕众舞者就即兴谈论农事和生活趣事,最后在锣鼓、唢呐、牛角号和鞭炮声中,以庆祝丰收的欢腾场面结束。禾楼舞舞步以十字步为主,载歌载舞中还有独唱、对唱等形式。

跳禾楼简单古朴,是当地人民传统文化份突出表现形式,带有浓厚的地方特色和乡土气息,是研究当地农耕文化及相关生活习俗和民间信仰的宝贵资料。

2007年,禾楼舞入选广东省第二批省级非物质文化遗产名录。全文权、全雄武父子都是禾楼舞省级代表性传承人。

全文权,又名全炯,是当地跳禾楼家族第四代传人,年轻时即随父学跳禾楼舞,完整掌握该舞科本的要求和动作、唱词、曲调。随时代发展,在保留原有风格的基础上,他存其精华,积极改良舞蹈,受到当地群众喜爱,多年来培养了众多跳禾楼弟子。

全雄武,1954年出生。9岁即随父全文权学跳禾楼舞,在传统动作、唱词和曲调上加以创新,融入现代元素。曾多次代表化州参加广东省文化表演活动,好评如潮。多年来授徒近百名,并在每年夏播结束,于当地开展跳禾楼活动,推动禾楼舞的传承与发展。(整理:茂名日报社全媒体记者林夏)