- 放大

- 缩小

- 默认

省级非物质文化遗产代表性项目17项

(排名不分先后顺序,其中3项国家级非物质文化遗产代表性项目均为省级非物质文化遗产代表性项目)

茂名年例

年例是粤西鉴江、罗江流域村落中集祭祀、祈祷、欢庆、宴客为一体的民俗活动,清代时已十分流行。据《光绪重修茂名县志》记载:“自十二月到是月(农历二月)乡人傩,沿门逐鬼,唱土歌,谓之年例”。

茂名及其所辖县(市、区)城乡、村落,大都盛行做年例,各地年例日期多承袭旧例,集中于每年农历正月起至二月底。年例节庆活动表达了粤西地区人民对美好生活的向往和祝福。

茂港单人木偶

茂港单人木偶戏因行头小巧简单,一个戏箱可装完,一根扁担即可挑去表演,故民间又称扁担戏,是明万历年间由福建传入粤西的杖头木偶的主要表演形式,历经数百年而传承至今。

电城炒米饼制作技艺

电城炒米饼制作技艺历史悠久,相传其起源与冼夫人有关,炒米饼被认为曾经是冼夫人军中的军粮。如今,电城炒米饼制作技艺在当地的流传广泛,并与当地民俗活动有着密不可分的关系,当地有儿歌:“凼凼转,菊花圆,炒米饼,糯米团,阿妈叫我睇龙船。”电城炒米饼制作技艺主要形成于电城镇,并广泛流传到粤西各地以及海南、广西、佛山、中山、江门、肇庆等省市。

八音锣鼓

在高州,八音锣鼓叫“八音班”,在厅堂表演时也有人称“华堂班”,是一种以打击乐演奏为主的民间艺术,明末清初自闽南传入高州地区。由于乐班的组成人员不多,道具简易轻便,流动性强,易于演出而活跃于高州的镇村,是当地群众所喜闻乐见的一种简易巡游、演出活动,是高州年例等节庆活动中所常见的一种艺术形式。

信宜玉雕

信宜玉雕工艺起源于信宜金垌镇,距今至少已有160多年的历史。据《信宜县志》记载:“清咸丰六年(1856年)六月,暴雨,德亮围(今金垌)山崩,出玉石,色青绿,少润泽,土人以之制器。”产品主要有玉雕摆件,各种挂牌、挂件、佩饰,各种仿古玉件及实用器皿,已有花色品种达六千多种。

禾楼舞

粤西化州市的跳禾楼,相传明末清初从广西传入,并在民间衍化为起源于歌仙刘三妹的传说:当地青年牛哥与云游至此的刘三妹相爱,一起用歌声驱除了虫害,夺得了丰收,村民为纪念歌仙,每于农历六、七月插秧完毕,便择吉日在晒谷场搭起禾楼,唱起禾楼歌,跳起禾楼舞。现主要分布于化州那务、播扬等镇。

化橘红中药文化

相传,化橘红自汉代时开始种植,为芸香科植物化州柚在当地独特的自然环境下逐渐进化而成。明万历《高州府志》载“化橘红唯化州独有”,更被李时珍编入《本草纲目》,明清时期曾被列为宫廷贡品。现化橘红主要在化州的河西、官桥、中垌、合江、那务、平定、文楼、江湖、林尘等一带种植。

茂南单人木偶戏

茂南单人木偶戏又称扁担戏、木头戏、鬼仔戏,是古代茂名传统戏剧形式之一,也是我省独具特色的民间剧种。“单人木偶戏”历史悠久,是融合表演、戏曲、雕刻艺术为一体的民间传统艺术。因表演方式独特,唱腔独具一格,深受群众的喜爱。

信宜竹编

信宜市属于山区,林木竹藤等自然资源十分丰富,当地盛产各类竹编器具等,据《信宜县志》记载,信宜竹器编织已有一百多年历史,清代当地已有竹编加工业。信宜竹编的产品主要是各种生活用具,如米筛、簸箕、谷箩、鸡鸭笼、竹篮等。如今,信宜市所辖各乡镇仍有编织。

化州拖罗饼制作技艺

拖罗饼是化州地区著名的小吃和土特产,是当地民众中秋节祭拜月神的主要贡品。化州拖罗饼制作技艺源远流长,系化州饮食文化的重要标志,具有很高的历史和文化价值。其制作工艺流程比较复杂,全手工制作,色香味美,外观色泽金黄,形似明月,口感皮脆馅香,令人叫绝。

信宜镇隆飘色

信宜镇隆飘色又称装色,其历史起源有不同的说法,民间相传飘色在当地流传近三百年。信宜镇隆飘色活动多以镇隆镇为中心,辐射附近的水口、东镇、北界、丁堡等镇(街道),其影响遍及粤西地区。

缅茄雕刻

缅茄雕刻是微雕艺术,融汇了美术、雕刻、文学、民间工艺制作等元素,是一种精美的、珍稀的艺术品,是高州缅茄雕刻艺人几百年来探索积累的一种独特而精湛的工艺。

高州民间艺人利用高州城西岸村一棵490多年树龄、被誉为“中土无双”的缅茄树的种子进行雕刻,制成印章或精美的工艺品。经过历代传承、改革和发展,缅茄微型雕刻工艺已形成独有的风格,在岭南民间手工艺中独树一帜。

高脚狮

高脚狮,又名高挑狮。相传起源于明末清初,电城镇(原电白县城)武馆师傅马德良,从高耸于官庙屋脊的琉璃小狮子形象获得灵感所始创。

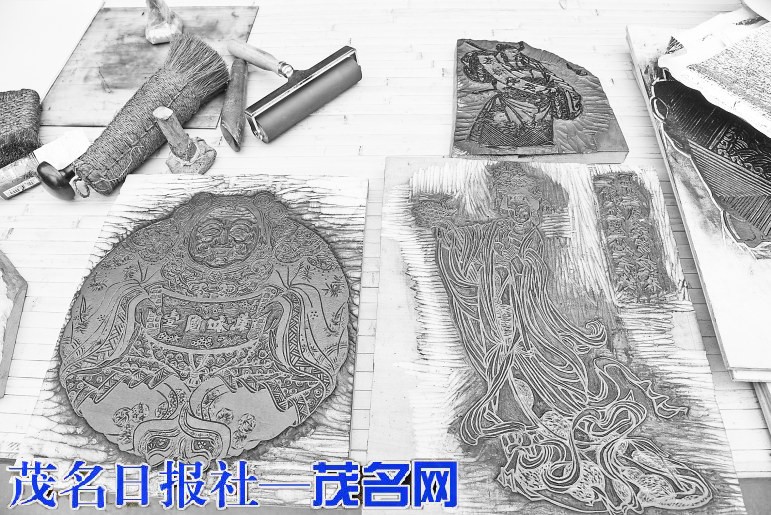

高州木刻画

高州木刻画源起唐朝,唐末就有民间艺人刻印红纸墨印年画门神,如鲤鱼跃龙门、福禄寿星、天姬送子等。高州木刻画是在木板上作画,然后用雕刻刀去掉画稿里不需要的部分,版面上留下部分凸起,把这个凸版做模,用纸印刷出来,就成了高州木刻画。