- 放大

- 缩小

- 默认

村富、景美、人和!

大井镇塘头村由内到外可“圈”可“典”

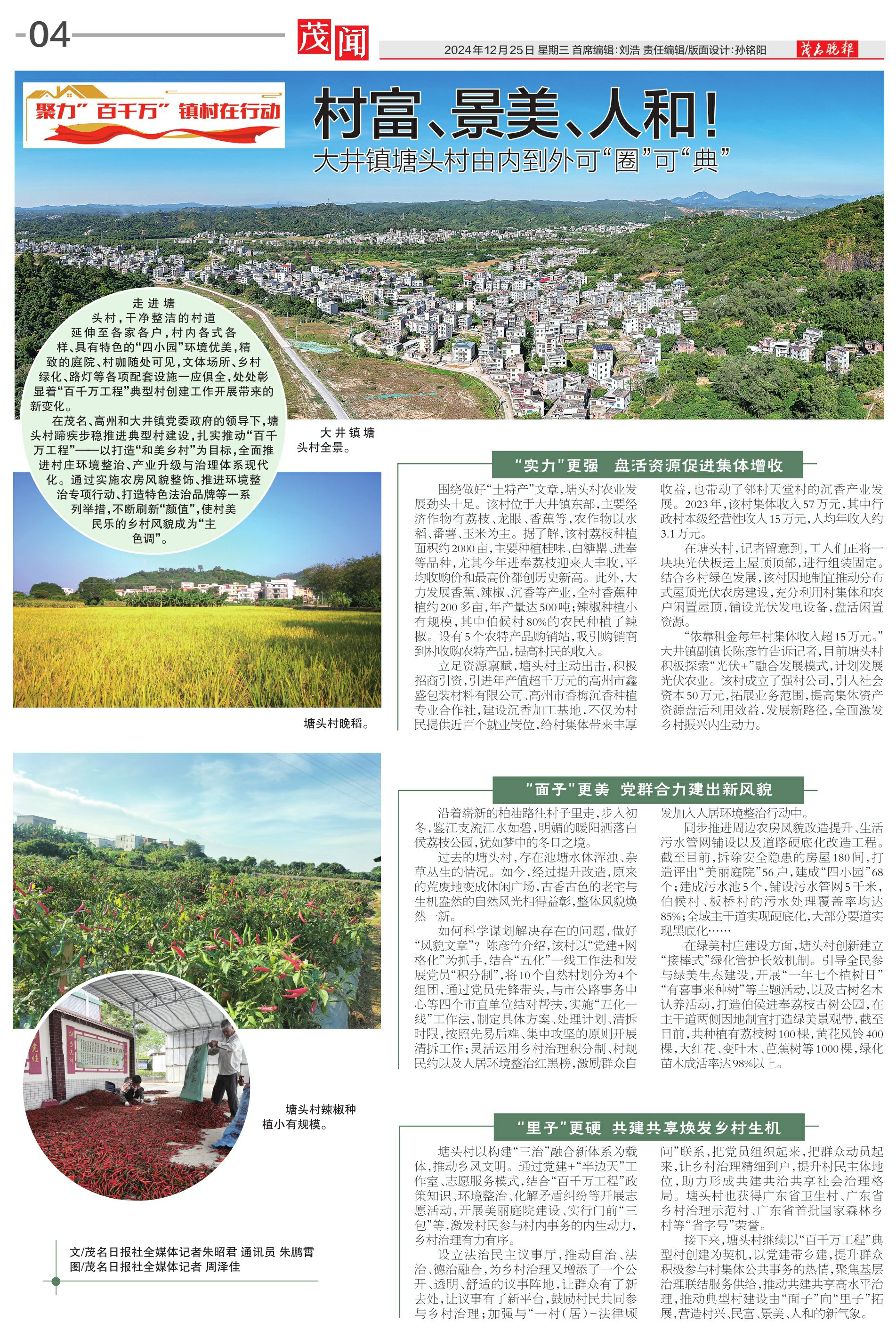

大井镇塘头村全景。

塘头村晚稻。

塘头村辣椒种植小有规模。

文/茂名日报社全媒体记者 朱昭君 通讯员 朱鹏霄

图/茂名日报社全媒体记者 周泽佳

走进塘头村,干净整洁的村道延伸至各家各户,村内各式各样、具有特色的“四小园”环境优美,精致的庭院、村咖随处可见,文体场所、乡村绿化、路灯等各项配套设施一应俱全,处处彰显着“百千万工程”典型村创建工作开展带来的新变化。

在茂名、高州和大井镇党委政府的领导下,塘头村蹄疾步稳推进典型村建设,扎实推动“百千万工程”——以打造“和美乡村”为目标,全面推进村庄环境整治、产业升级与治理体系现代化。通过实施农房风貌整饰、推进环境整治专项行动、打造特色法治品牌等一系列举措,不断刷新“颜值”,使村美民乐的乡村风貌成为“主色调”。

“实力”更强 盘活资源促进集体增收

围绕做好“土特产”文章,塘头村农业发展劲头十足。该村位于大井镇东部,主要经济作物有荔枝、龙眼、香蕉等,农作物以水稻、番薯、玉米为主。据了解,该村荔枝种植面积约2000亩,主要种植桂味、白糖罂、进奉等品种,尤其今年进奉荔枝迎来大丰收,平均收购价和最高价都创历史新高。此外,大力发展香蕉、辣椒、沉香等产业,全村香蕉种植约200多亩,年产量达500吨;辣椒种植小有规模,其中伯候村80%的农民种植了辣椒。设有5个农特产品购销站,吸引购销商到村收购农特产品,提高村民的收入。

立足资源禀赋,塘头村主动出击,积极招商引资,引进年产值超千万元的高州市鑫盛包装材料有限公司、高州市香梅沉香种植专业合作社,建设沉香加工基地,不仅为村民提供近百个就业岗位,给村集体带来丰厚收益,也带动了邻村天堂村的沉香产业发展。2023年,该村集体收入57万元,其中行政村本级经营性收入15万元,人均年收入约3.1万元。

在塘头村,记者留意到,工人们正将一块块光伏板运上屋顶顶部,进行组装固定。结合乡村绿色发展,该村因地制宜推动分布式屋顶光伏农房建设,充分利用村集体和农户闲置屋顶,铺设光伏发电设备,盘活闲置资源。

“依靠租金每年村集体收入超15万元。”大井镇副镇长陈彦竹告诉记者,目前塘头村积极探索“光伏+”融合发展模式,计划发展光伏农业。该村成立了强村公司,引入社会资本50万元,拓展业务范围,提高集体资产资源盘活利用效益,发展新路径,全面激发乡村振兴内生动力。

“面子”更美 党群合力建出新风貌

沿着崭新的柏油路往村子里走,步入初冬,鉴江支流江水如碧,明媚的暖阳洒落白候荔枝公园,犹如梦中的冬日之境。

过去的塘头村,存在池塘水体浑浊、杂草丛生的情况。如今,经过提升改造,原来的荒废地变成休闲广场,古香古色的老宅与生机盎然的自然风光相得益彰,整体风貌焕然一新。

如何科学谋划解决存在的问题,做好“风貌文章”?陈彦竹介绍,该村以“党建+网格化”为抓手,结合“五化”一线工作法和发展党员“积分制”,将10个自然村划分为4个组团,通过党员先锋带头,与市公路事务中心等四个市直单位结对帮扶,实施“五化一线”工作法,制定具体方案、处理计划、清拆时限,按照先易后难、集中攻坚的原则开展清拆工作;灵活运用乡村治理积分制、村规民约以及人居环境整治红黑榜,激励群众自发加入人居环境整治行动中。

同步推进周边农房风貌改造提升、生活污水管网铺设以及道路硬底化改造工程。截至目前,拆除安全隐患的房屋180间,打造评出“美丽庭院”56户,建成“四小园”68个;建成污水池5个,铺设污水管网5千米,伯候村、板桥村的污水处理覆盖率均达85%;全域主干道实现硬底化,大部分要道实现黑底化……

在绿美村庄建设方面,塘头村创新建立“接棒式”绿化管护长效机制。引导全民参与绿美生态建设,开展“一年七个植树日”“有喜事来种树”等主题活动,以及古树名木认养活动,打造伯侯进奉荔枝古树公园,在主干道两侧因地制宜打造绿美景观带,截至目前,共种植有荔枝树100棵,黄花风铃400棵,大红花、变叶木、芭蕉树等1000棵,绿化苗木成活率达98%以上。

“里子”更硬 共建共享焕发乡村生机

塘头村以构建“三治”融合新体系为载体,推动乡风文明。通过党建+“半边天”工作室、志愿服务模式,结合“百千万工程”政策知识、环境整治、化解矛盾纠纷等开展志愿活动,开展美丽庭院建设、实行门前“三包”等,激发村民参与村内事务的内生动力,乡村治理有力有序。

设立法治民主议事厅,推动自治、法治、德治融合,为乡村治理又增添了一个公开、透明、舒适的议事阵地,让群众有了新去处,让议事有了新平台,鼓励村民共同参与乡村治理;加强与“一村(居)-法律顾问”联系,把党员组织起来,把群众动员起来,让乡村治理精细到户,提升村民主体地位,助力形成共建共治共享社会治理格局。塘头村也获得广东省卫生村、广东省乡村治理示范村、广东省首批国家森林乡村等“省字号”荣誉。

接下来,塘头村继续以“百千万工程”典型村创建为契机,以党建带乡建,提升群众积极参与村集体公共事务的热情,聚焦基层治理联结服务供给,推动共建共享高水平治理,推动典型村建设由“面子”向“里子”拓展,营造村兴、民富、景美、人和的新气象。