- 放大

- 缩小

- 默认

电城钟鼓楼

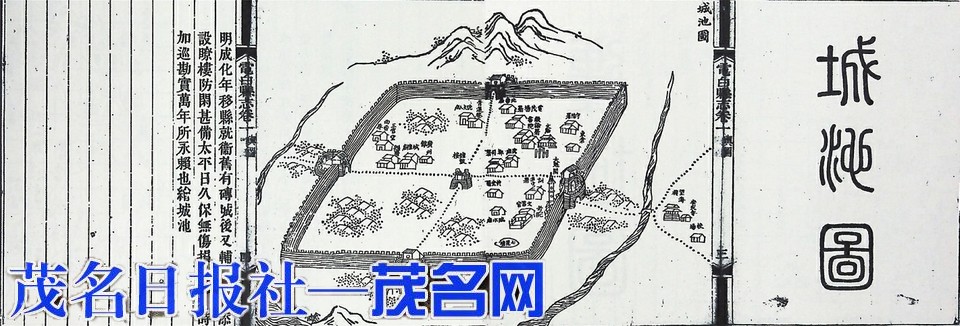

古代城池图

策划:吴小英

统筹:陈珍珍 周振锋

文字:黄俊怡

钟鼓楼位于电城十字街,贯通东西南北四条古街,是一座具有标志性的人文古建筑,也是古城文化的重要标识,同时具有历史、文化象征的意义。钟鼓楼前身为烽火台,其历史可追溯至明代洪武年间,《电白县志》记载,钟鼓楼始建于明代天启七年(1627年),自天启末年算起,距今已有397年,历史由来悠久,凝聚了一代又一代人的古城印记与乡愁的建筑物。

内藏乾坤

盛夏雨后的古城碧空如洗,“钟鼓楼”三个字日益显得厚重大气,这是古城已故书法家陈光宗老人所题。我仔细丈量这座明代钟鼓楼,轻轻触摸钟鼓楼角落的石墙,设想倘若站在楼上观看古城街景,该有怎样一番壮观的景象,虽是古城人,我亦未曾上过钟鼓楼,因阁楼并不对外开放,从近处观楼,只能触摸它的沧桑与久远了。

钟鼓楼始建于明代天启七年(1627年),原是烽火台。鼓楼伫立在十字街口,早已与神电卫城合而为一。据说当时建钟鼓楼出于防御之用,古城人历来重视人居环境,至于是否有其他用途,坊间流传古城地形为七星伴月,星有了,独缺了月,于是在南街出口设钟鼓楼作月,以此促成七星拱月之势。崇祯二年,神电卫城知县李祁改楼为“文昌阁”,题“云门”两字,寄意深远,后来楼上设有钟与大鼓,钟鼓同鸣,闻名遐迩。钟鼓楼至今约四百载,清代康熙、嘉庆年间均有重修,后经数次修缮,2018年被列入省级文物保护单位。

钟鼓楼占地约三百四十平方米,叠层而建,共有三层,高约十三米,伫立城央,气宇轩昂,高古典雅。鼓楼楼阁高耸,重檐斗拱,青瓦盖顶,据说文昌阁内有一联句写着:“一点文章光士籍,九天开花护儒林。”我惋惜未能一睹真容。打开钟鼓楼后来的历史,曾有许多文人墨士登上过阁楼,清代嘉庆年间知县特克星阿曾在此驻足,电阳试院主考官鲍镇芳路过,他们徜徉于此,在古城留下过的字影,仍可寻到悠远岁月里的浓墨重彩。

站在钟鼓楼上远眺可见波澜壮阔的海。楼上的景观,涛声一浪接着一浪,拍岸而来。设身处地,楼静风清,云卷云舒,你在钟鼓楼上看海读云,云当亦在海上观楼读你,烟波浩渺间,云海与鼓楼相对,想必有着一番玄妙,又有谁能参透?

古韵犹在

说到古城的历史,当初名为神电卫,是明代地方防御海盗、倭寇侵扰的海防要塞之一,建城始于公元1391年,初建时为土坯结构,甚是简陋。到了永乐七年改建筑起砖石城,约在明成化四年(1468年),县治从高州长坡迁神电卫,卫、城融为一体。约一个半世纪后,钟鼓楼才建造起来。

钟鼓楼凝聚了一代又一代古城人的记忆。我稚年走过这里,那时去渔行寻找食肆,钟鼓楼是必经之路。渔行煮出的白粥氤氲着热气,咸瓜、粉皮的余味仿佛仍在。每到过年拾年货亦需从钟鼓楼路过。去往书店买书也经从这里。圩日买卖杂货一片喧嚣,买谷种的农人从这里走过,买锅的人经过这里,打铁的人亦曾从这里走过,钟鼓楼底下是一个人潮如织,斑驳陆离的世界。不管是市井百姓还是尊贵显达,钟鼓楼都平等地迎接过每个人,邂逅在钟鼓楼,没有高低贵贱之分,古城人与它的情分是如此之近,缘分是如此之深。走在钟鼓楼的隧道,你无法完全体会时间的深邃,倘若不是我们探访它的历史,也许不会思索起它的厚重和古朴来。四百年沧海桑田,钟鼓楼留给古城的是什么?历经岁月的风雨,它是一栋古老的建筑,是古邑文化的一个重要标识。每个人心里都有一座属于自己的钟鼓楼,历史赋予它的内涵或许不仅仅只有这些。

古城乡愁

这里是进城与出城难以绕避的,熙攘的人群行走其间,有人从这里走向平坦大道,有人经历世外的浮华,“解甲归田”再回到古城路经这里驻足感怀。人物依稀,钟鼓楼恒远,它等着昔日少年的归来,归来已不再年少,行走在钟鼓楼的隧道里,我们都是古城匆匆的过客。有人从中年走到老年,最终也走失在这里,那些流逝的岁月再也无法复返。最难忘的少年时光,一口粗重的海话,从钟鼓楼流淌过,我萦绕于怀,割不断的古邑深情,一代代城里人从这里路过,又从这里返回故乡,无论走多长的路,他们一辈子终究无法改变乡音。

在钟鼓楼走过的身影有许多情形,一次不经意擦肩而过,一个深情的回眸,一个淡然的转身,而最抒情的遇见莫过于张爱玲在《爱》里:“于千万人之中遇见你所遇见的人,于千万年之中,时间的无涯的荒野里,没有早一步,也没有晚一步,刚巧赶上了,那也没有别的话可说,惟有轻轻地问一声:噢,你也在这里吗?”是的,我们在年少时彼此交互的时空,都曾经在这里相遇过。

时光匆匆,当我再次驻足于此,想起许多旧时往事,一时百感交集,内心仍泛起阵阵涟漪,那一定是饱含了我对这座古楼最初的情愫。

远远看去,旧时形成众星拱月之势的钟鼓楼,多年后,高楼林立中一片月朗星稀。不经意间,忽然发现,钟鼓楼像一顶冕冠悬挂在苍天白云间,红墙灰瓦在阳光照耀下显得格外入目。