- 放大

- 缩小

- 默认

寻迹茂名古驿道 茂南篇

▲龙江桥

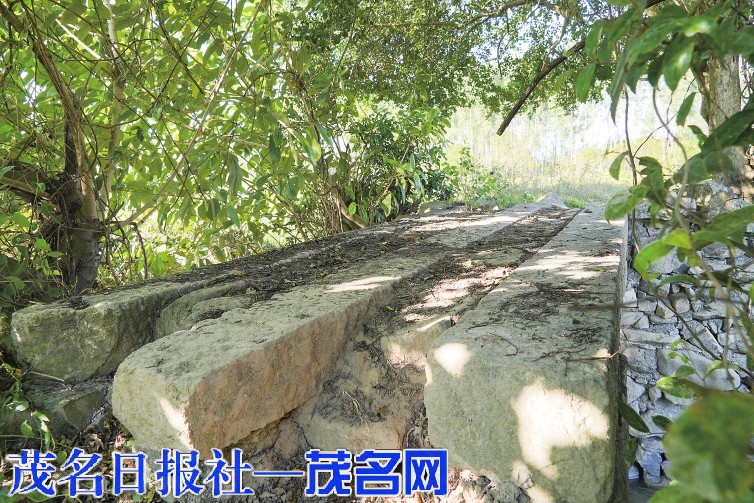

▲三道桥

▲南城门

扫码观看精彩内容

策划:兰红娟 吴小英

文字整理:陈珍珍 吴雯

资料/图片:由茂名市委党史研究室(市地方志办)提供

古驿道是中国古代传送政令和军令、转运物资的重要道路,遗留下来的人文印记,是宝贵的历史文化遗产。为了保护和活化利用古驿道,茂名市委党史研究室(市地方志办)和茂名日报社联合推出“寻迹茂名古驿道”系列报道,探寻古驿道历史踪迹,领略古驿道的文化魅力。敬请垂注!

茂南境内两条驿道线路

南北走向驿道:高州石鼓-金塘-公馆-鳌头-吴川市(湛江市管辖)

东西走向水陆联运驿道:电白林头-羊角杨屋村-袂花-鳌头-公馆圩-公馆艾屋村-化州市

茂南区位于茂名市南部,东毗电白区,南邻吴川市,西接化州市,北连高州市。茂南区原属茂名县(今高州市),据《茂名市志》(1997年版)记载,1959年成立茂名市,将原茂名县南部7个镇划入茂名市;1985年成立茂南区,属茂名市的市辖区,2017年,羊角镇由电白区划归茂南区管辖。

全区属平原地貌,有小东江、袂花江流过。区域现存的古驿道是明清时期茂名县和电白县古驿道的延伸,从北到南走向的驿道:从高州市石鼓经茂南区金塘、公馆、鳌头等地,到达吴川市(湛江市管辖);从东到西走向的水陆联运驿道:从电白区林头经茂南区羊角、袂花、鳌头、公馆等地,到达化州市。

茂南区的古驿道历经时代变迁,繁华落幕,仅有金塘、公馆、鳌头、羊角四个镇现存部分遗迹(址)、古井和古树。让我们沿着仅有的驿道遗存,“饮其流者怀其源、落其实者思其树”,追怀承载着村落的根脉,见证着人间的沧桑……

龙江桥是茂南驿道通往化州城之道

从高州市进入茂南区金塘镇,驿道随着时间的流逝已无迹可寻,只找到金塘行政村的崩塘村古井。古井周围绿树环绕,依然有着人间烟火气。该井掘于清代,垒石围壁而成,井口呈圆形,宽约2米,井深8米,水体清澈透明,未曾枯竭。现在井水多用于灌溉农田。

来到公馆镇公馆社区,驿道经过龙江桥,桥的西面有座龙江亭。因桥位于龙江河(后易名为白沙河)上,故得名龙江桥。相传,龙江桥和龙江亭是民国时期乡绅及村民筹资修建,龙江桥是茂南驿道通往化州城之道,龙江亭供南来北往的客商歇息。

在公馆镇艾屋村北边,还有座名为“三道桥”的石桥,因有三个涵洞、三道桥梁而得名。此桥修建于民国时期,原桥总长20多米,百年来一直是村民出入的重要桥梁。三道桥的桥梁现仅存有两道。

古驿道穿南城门而过

经过没有驿道遗存的镇盛镇,我们很快来到了鳌头镇鳌头村,村里现存的文鉴村古井见证了驿道的兴衰。此井始掘于1913年,20世纪80年代曾经修缮过。因井水水质好,一直都是村民的饮用水,现在有了自来水,该井才用于灌溉等。

沿着613省道,来到鳌头西街,“泰升饷当”四字映入眼帘。这座建于清朝康熙十三年(1674)的建筑是间当铺,经几百年风雨剥蚀,至今仍保持原貌。

往南走就是鳌头古井,该井始掘于明洪武三十年(1397),2007年修缮并加装抽吸系统。古井口呈六角形,由六块青石板镶嵌而成。相传清代道光年间,井内长出一株琼花,含苞待放,像一位亭亭玉立的少女,惊动四方。时为癸未科状元林召棠(吴川霞街人)闻讯前来观赏,并作诗相赠,故井边建有林召棠率随从观井塑像。

鳌头虽是茂名县南隅,但处于鉴江流域小东江和袂花江的交汇处,沿江经济繁华,集市贸易辐射现在的化州、吴川、电白和高州四地。为了加强税收管理,明代洪武三十年(1397),建立鳌头市衙门。

站在“市衙门”前,衙门两旁有石狮一对,门槛左右有盘踞在石鼓上的“常胜将军”貔貅。门旁有木架支起的大鼓,供鸣冤之用。两边走廊镶有清代碑文,是光绪十八年粤巡督在衙门颁布惩治腐败的告示,还有道光癸未科状元林召棠在衙门观赏鳌头“古井琼花”的记载。鳌头市衙门标志着明清时期经济中心的繁华,也是茂南红色革命的见证。

在“市衙门”的南面,有座400多年历史的文武帝庙,始建于明代万历二年(1574),经清代乾隆、光绪及民国三次修缮。

庙前有棵大榕树,种于明代万历二年(1574),历经400余年依然生机盎然,枝繁叶茂;古榕一树三根如同三代同堂,林召棠曾赋诗赞誉。

自文武帝庙继续往南,便到了南城门。南城门俗称南闸门头(当地村民对城门的称呼),明代洪武年间,在建立“市衙门”时,就绕着鳌头圩建有城墙,设有六个城门,现在仅存南门和东门。2005年按照原貌重修南城门,古驿道穿城而过。

杨屋村的一城一寺一井一树

离开鳌头古镇,我们直奔羊角镇,该镇于2017年由电白区划入茂南区。

羊角镇杨屋村的“一城一寺一井一树”在历史记载中,都有着各自的历史故事和印记。

在三桥街村,原有座三桥城。三桥地处电白沙琅江中游,为上高州、下雷州的电白驿道水陆交通要冲。明弘治七年(1494)修筑城墙,三桥城内建有按察分司署、那夏驿(后称大陵驿)署。清代雍正年开始城墙崩毁,嘉庆五年(1800),知县吴晋勋下令将溃墙之砖石运至电城,修建神电卫城。历时306年的古城遂被拆毁,该地改称三桥街村,现可见散落之古砖。

古三桥城内原有一座浮山寺,于1958年因修建方江岭抽水站被拆毁,留下石碑一块,刻有明代嘉靖年间广东监察御史涂相的“浮山寺”诗五首。

杨屋村,有条龙船坡村。自明代以来,村民有端午赛龙船的习俗,节后把龙船停在塘边,龙船沉没水中,次年把龙船打捞起来放在水塘边的坡地上,此地便取名为龙船坡,龙船坡村名也由此而来。

村里有口龙泉井,由龙船坡村先祖陈建东挖掘于清代同治二年(1863),水清淡甘甜,仍有村民取水饮用。相传龙泉井之名为堪舆先生指定穴位并命名。

杨屋村社区四百租村公庙旁有棵木棉树,约有500年历史,树高约18米,树干直径约1米。远观,木棉树枝干庞大,树叶繁茂,形态颇为壮观。