- 放大

- 缩小

- 默认

电视剧《我的阿勒泰》“火”出圈

作家李娟在文坛早已是传奇

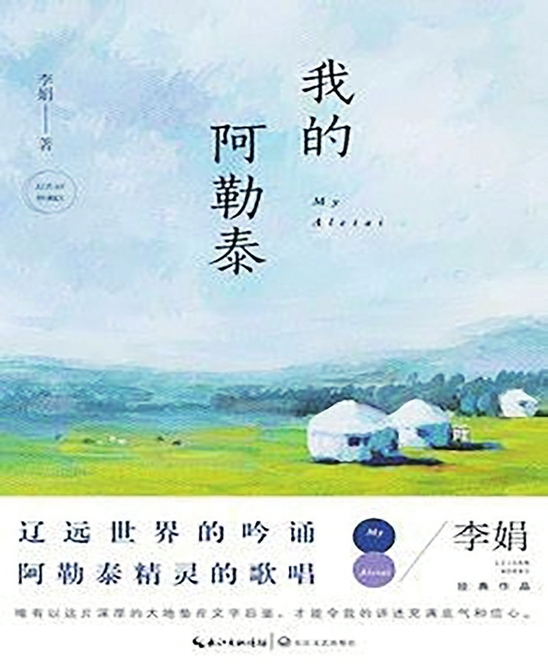

一部电视剧《我的阿勒泰》,让李娟“火”出了圈,很多人都想知道剧中“李文秀”与李娟有几分相似。此外,剧版也带动了原著同名散文集热销。有数据显示,5月7日至9日,《我的阿勒泰》一书在该平台上的日均订单量环比电视剧开播前提升718%。但其实,在电视剧爆红之前,李娟在文学圈是一个传奇已经很久了。

李娟,祖籍四川,1979年出生于新疆生产建设兵团农七师,少年时期跟随母亲辗转于四川新疆两地。童年时曾生活在新疆最北端阿勒泰地区的富蕴县。高中辍学后,她帮助母亲经营小卖部,干过车工、服装厂工人,兼做裁缝,与牧民一起转场。这些都成为她宝贵的写作素材。

凭着对文学阅读和写作的热爱,李娟一步一步走上文学写作的专职道路。出版有散文集《九篇雪》《阿勒泰的角落》《我的阿勒泰》《走夜路请放声歌唱》,非虚构长篇《冬牧场》及“羊道”三部曲、《遥远的向日葵地》等,获得人民文学奖、鲁迅文学奖,其鲜活灵动的文字被誉为“吹向文坛的清新之风”。“文学天才”“畅销书作家”等称号在她身上已经多年。自1999年开始写作至今,“李娟”已经成为一个风格,一个形容词,文学世界里一个无法忽视的坐标。

如今,李娟一个人在新疆自己的房子里安静生活着。你可能会无意间刷到她在自己的个人直播里,一个人包饺子、遛猫、修理书架、散步、跟网友聊天……在她的公众号“阿勒泰的李娟”里,可以看到她时不时更新一篇图文,跟读者介绍自己近期做的事情。今年45岁的李娟,自称“娟姨”,也喜欢别人这么叫她。很多人认为她看起来很年轻,叫“姨”不合适。李娟解释说,因为自己个子小,戴个眼镜,外形很学生气,很容易会被认为年龄很小,但其实自己年纪不小了,她不愿意处于那种好像迷恋少女感的状态中。

电视剧源于真实经历 但女主角不等于李娟

李娟的散文集《我的阿勒泰》分为两辑,第一辑“记忆之中(2007-2009)”记录了李娟在喀吾图和阿克哈拉村细碎坚忍的生活;第二辑“角落之中(2002-2006)”书写了李娟和母亲及高龄的外婆随牧民迁徙的流动的日常:开杂货铺,当小裁缝,帮往来的牧民车衣裙,去大山深处采木耳,等等。

将散文集改编成电视剧,《我的阿勒泰》主创采用的办法是化用作者的一些生活经历。比如:周依然饰演的女主角李文秀高中辍学,在乌鲁木齐打工,渴望成为一名作家。但在打工时屡屡碰壁,她回到阿勒泰生活,其间也挤出时间给文学杂志投稿——这些都与李娟的经历相似。李娟早年投稿散文,被作家刘亮程发现,剧里也是一位“刘作家”给了李文秀写作的指引,“去爱,去生活,去受伤。”但,剧版于适扮演的男主角“巴太”,在李娟的原著作品中并不存在。“李文秀”的母亲跟李娟写的自己的母亲,也没有多少相似之处。另外,跟李娟和母亲一起生活的是外婆,不是奶奶。

作为原著作者,李娟如何看待电视剧对其作品的改编?2024年5月13日晚,李娟在凤凰网主办的一场持续两个多小时直播对谈中,开场就透露自己还没看这部电视剧,之后全程也没提及或回应读者提的跟该电视剧相关的问题。

任何一部电视剧总有播完的时候,高热度会退,旅游风也不会一直劲吹。但李娟的文学作品却依然还在那儿,吸引着一批又一批读者。一个没有受过专业系统学院教育的文学爱好者,如何培养自己成为一个优秀作家?李娟如何成为李娟?她的文学风格是怎么形成的?这是很多人关心的话题。

“与其说是我在创作,不如说我想安抚自己”

李娟从十几岁便开始文学写作并尝试投稿,“那时候打工很苦,想改变生活。”茅盾文学奖获得者、著名作家刘亮程曾收到她的稿件,对她赞不绝口:“这个小女孩还不到20岁吧?一个老编辑问我会不会是抄的?我说不可能是抄的,她找谁去抄,中国文学没有这样一个范本让她去抄。这只能是野生的。她一个人独自在阿勒泰这样的荒山之中过生活,独自想一些事情。独自冥想,独自书写,最后形成了一种独特的文字。”2003年,李娟的一组散文以《九篇雪》之名,作为刘亮程主编的“住居新疆”丛书中的一本,成功出版并饱受好评,李娟有了粉丝和热心读者。

李娟虽然没有经历过所谓的专业教育,但对自己有文学上的训练。她大量地写,大量地否定自己,慢慢的,越写越好。

在2021年《冬牧场》英文版线上交流会上,李娟还被问及之后还是否会有计划再深入牧场体验生活进行写作,李娟回答说,“我觉得不会了。因为再回到牧场,就和以前完全不一样了。因为身体的原因,可能很困难。然后因为当时我寂寂无名,是一名普通的村民,现在我是作者身份,我觉得我再经历这样一场生活的话,身份的变化会让我在和她们相处的关系上有一些变化。”对于写作的下一步计划,李娟说,自己现在还是写自己的回忆,“因为总有一些事情耿耿于怀,与其说是我在进行创作,不如说我是想安抚自己吧,其实想想看我的写作好像都是这样,安抚自己。”

未来不会放弃文学写作 “它是在茫茫大海中唯一的救生筏”

在李娟看来,文学的沟通,主要不是相似的人的沟通,还在于不同的人之间的沟通。有的时候写作并不是吸引相同的人的这种目光,而是打开不同的人的眼睛,她觉得这是文学的一个很重大的意义。

李娟提到自己十二三岁的时候看到《小王子》,“很受震撼,就觉得写作原来是可以这样子的,而不用去写记一件有意义的事情,记快乐的一天。写作可以让你去否定一些东西,去让你去见到不同的人或者事。这种震撼真的是我一辈子都忘不了。”

李娟说自己从小很笨,到了5岁说话还不利索,经常被人笑话。因此不爱说话,她终日待在家里趴到玻璃上,惶然旁观着外面的世界。直到一年级时,她发现自己认识很多字,能阅读了。“这种交流比和人聊天,让我更方便,更舒适。”当她发现自己可以写作,更是觉得很震撼,“我整个人脑子一下就清晰了。原来我都不知道世界是什么样,也不知道自己是什么样,处于混沌状态。当我会用文字能清晰表达跟人沟通的时候,就想像盘古开天地一样,清气上升,浊气下沉,一下子世界又明朗了,自己也明朗了。”

李娟说,自己天性敏感,一旦找到写作这个表达方式,就如获至宝,“我太需要它了。”有人问她,是否曾想过放弃写作?“怎么可能?写作可是我在茫茫大海中唯一的救生筏子了,我不可能放弃它。”

李娟是清醒的,她坦承,自己也不太确定将来还能不能够写出比此前更好的作品,但是肯定还会继续写,因为这是她自己的精神需求,“将来写的未必会比以前的文字更有魅力,更有生命力,更能够打动人。但它是我自己的需求。我的确会担心自己将来成为了一个堆语言垃圾的人。所以现在我的写作,迟迟不往前走,但同时我又担心自己会缺少年轻时写作的激情。” (张杰)