- 放大

- 缩小

- 默认

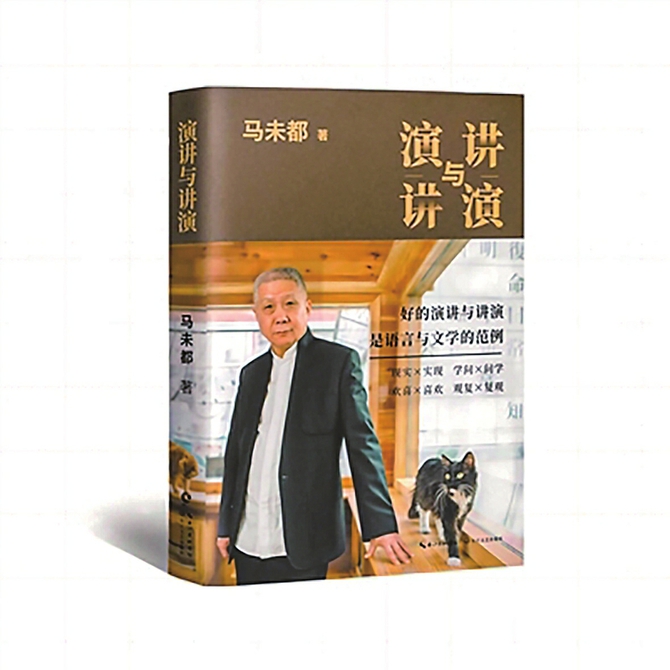

能说会写占优势

马未都手把手教语言的艺术

有人说文化学者马未都“出口就是满分作文”,有人说“马爷的演讲是浮躁的网络环境中的一股清流”。可见,好的演讲和说话,是语言与文学的范例,在表达思维、见解的同时,也展现了讲话者的个人魅力与风格。

马未都的新书《演讲与讲演》收入了他多年以来在不同场合公开讲课或者演讲的内容。他以生动的案例和风趣的语言,毫无保留地分享自己多年公开讲话的经验和技巧。“能说会写者,走向社会不仅占其优势,还占其风光。无论表现何种内容,语文的畅达都会使人出类拔萃,占得先机。”在马未都看来,“无论演讲还是讲演,真诚,是战胜一切的法宝”。

四个章节总结部分人生

《演讲与讲演》中“现实与实现”“学问与问学”“欢喜与喜欢”“观复与复观”四个章节,与书名形成呼应,呈现出马未都在生命成长、阅读治学、审美趣致、文化文明等领域的见解。马未都坦诚地表示:“这部集子,不能说代表我完整的人生,但至少是我一部分人生的总结,从二十多岁到如今七十岁,每十年一个心境的变化。我自己回头看,有些讲得很好,有些也有局限,局限是因为当时的经历和阅历不够……”

在“现实与实现”篇中,马未都分享了自己的人生“八字方针”——自信、坚强、认真、宽容,鼓励我们每个人练就强大的内心。那该如何度过人生坎坷呢?他说:“我们每个人的一生,在生理上、心理上,或者周围环境上,肯定会遇到坎儿。每个人内心中的坎坷一定是靠自己去战胜的,无论别人怎么帮你,你都需要自己迈过这道坎儿。如果你能够跨过这道坎儿,你的世界一定不是这样。所以古人说‘自知者英,自胜者雄’,‘英雄’这个词是这么来的。我们每个人都要做生活中的英雄。”

背诵和知识积累都很重要

关于演讲和讲演的区别,马未都认为核心在于是否有准备的文稿。前者有文稿,“演”是很重要的一部分;后者没有文稿,在于随机应变。

对于演讲来说,背诵是一个基本训练。他谈到古人学习三个阶段,第一个10年,从5岁到15岁,叫诵读,就是背诵。第二个10年,从15岁到25岁,古人把这个阶段的读书称之为学贯,即背下来了后要学会贯通,交融,理解。第三个10年,从25岁到35岁,叫涉猎,读一些跟你学业无关的书。“所有读书的人一定要知道,要读一些和自己生活或者学业无关的书,这对你一生都是有好处的。”而这部分的积累对于讲演时的随机应变、出口成章是很有好处的。“背是一个非常重要的功夫,但不是生背,而是你说到哪个问题的时候能张口出来,就是你的应用能力,这需要你慢慢去训练自己。”

他在书中还提及不少自己的人生经历。“看别人的人生,不见得非要学习什么,而是从中受到启发。一本书,能带来一点儿启发就行了。书里也没有那么多所谓干货,就看你能不能从中发现对自己有用的那点儿干货。”

《演讲与讲演》,二者的区别是什么?

马未都介绍,很多人很难区分演讲和讲演。什么叫演讲?“演”在前面,有台词儿,要有文稿准备。世界上的著名演讲,还有一些著名的获奖感言都是事先准备过文稿的,甚至是有人指导的:在哪儿怎么说,在哪需要停顿,所以它叫演讲,它具备了“演”的一个成分。文稿当然最好是自己写。在演讲的时候把握住节奏,把握住情感,让人家愿意去听。

讲演跟演讲不一样,它不需要文稿准备,只需要你的积累就够了。演讲最好的方式就是你要及时跟每一个人沟通,要及时沟通,按相声的话叫现挂。

不管是演讲,还是讲演,首先你要知道时间的长短,一般情况下,3分钟可以阐述很清楚的观点,十几分钟写出来大概四五千字,很多了。如果给你很长的时间,你就肆意表达。如果很短的时间,你就准确地表达你最想表达的观点就够了,不要做到面面俱到。

上台时紧张吗?如何克服紧张?

马未都表示,他见过上台的人嘴唇哆嗦的。其实自己也这样。别人觉得他不紧张,“我老说不是不紧张,是你没看出来。很多人就问我怎么能保证上台不紧张,我说装,装着不紧张就行了,装着装着它就变成真的了。有一回我跟濮存昕在后台备场,我跟他聊天,我说我怎么还是有紧张感。濮存昕说,好事,演员就怕没了紧张感,没了紧张感就会懈怠,你有紧张感是好事,你一上去反而状态很好。他就给了我很大的信心,所以我现在遇到紧张的时候,我都会想起他这句话,紧张是件好事。” (孙珺)