- 放大

- 缩小

- 默认

“羊群变石”传说真神奇

钱排上湾村美丽河滩留乡愁

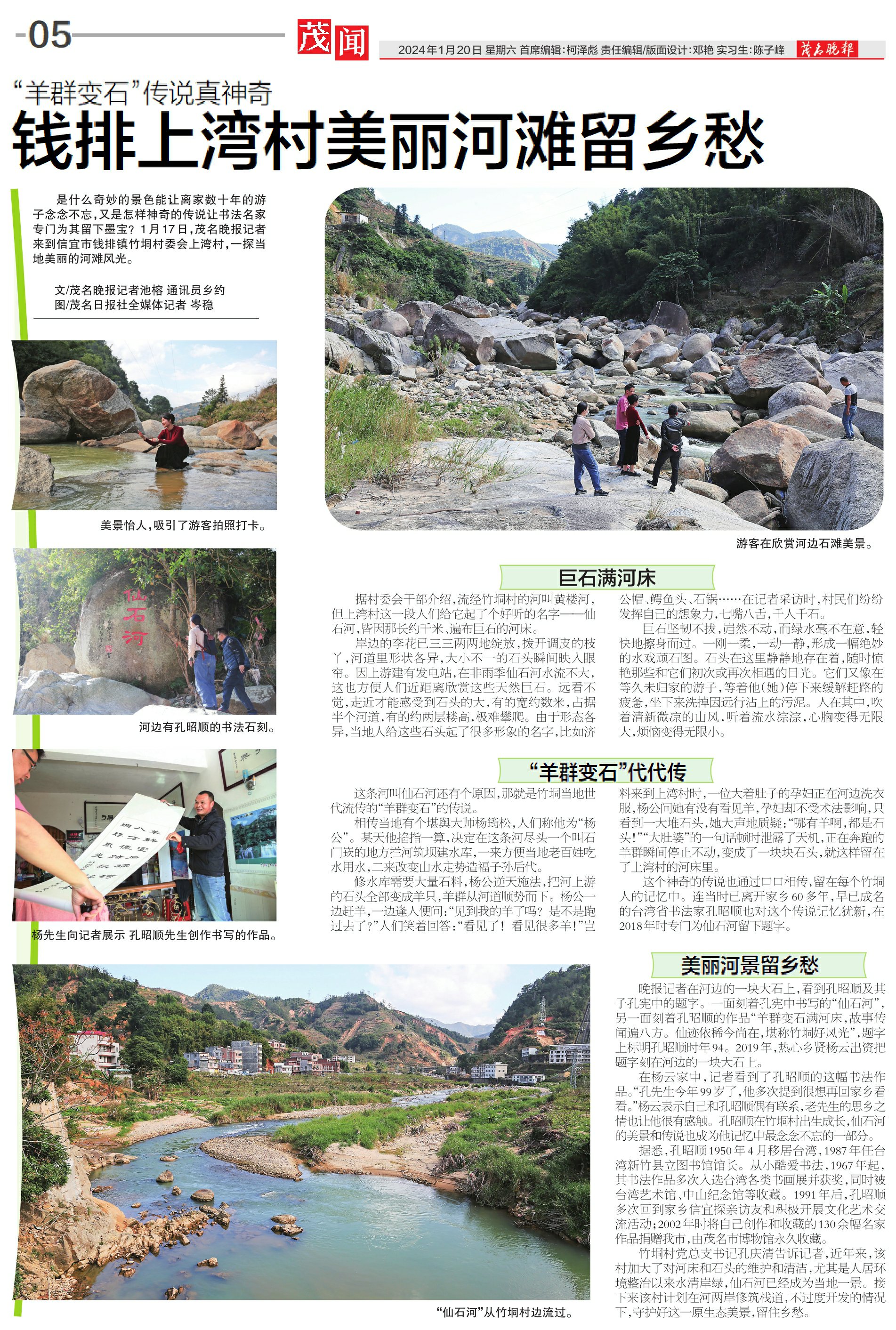

美景怡人,吸引了游客拍照打卡。

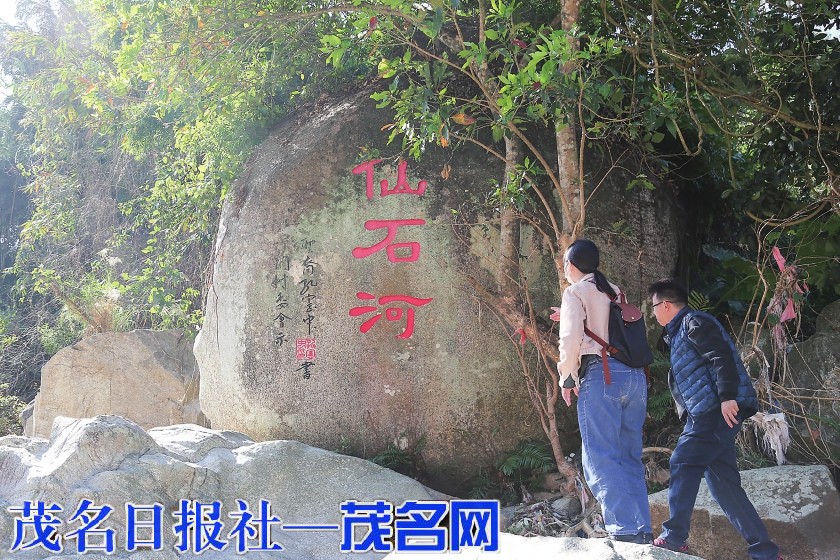

河边有孔昭顺的书法石刻。

杨先生向记者展示孔昭顺先生创作书写的作品。

游客在欣赏河边石滩美景。

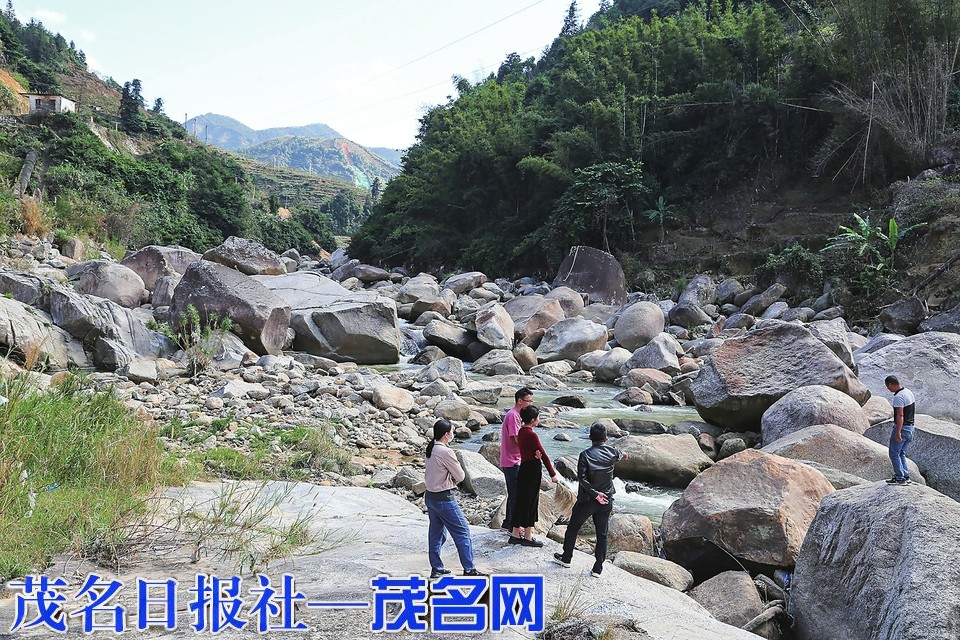

“仙石河”从竹垌村边流过。

文/茂名晚报记者池榕通讯员乡约

图/茂名日报社全媒体记者岑稳

是什么奇妙的景色能让离家数十年的游子念念不忘,又是怎样神奇的传说让书法名家专门为其留下墨宝?1月17日,茂名晚报记者来到信宜市钱排镇竹垌村委会上湾村,一探当地美丽的河滩风光。

巨石满河床

据村委会干部介绍,流经竹垌村的河叫黄楼河,但上湾村这一段人们给它起了个好听的名字——仙石河,皆因那长约千米、遍布巨石的河床。

岸边的李花已三三两两地绽放,拨开调皮的枝丫,河道里形状各异,大小不一的石头瞬间映入眼帘。因上游建有发电站,在非雨季仙石河水流不大,这也方便人们近距离欣赏这些天然巨石。远看不觉,走近才能感受到石头的大,有的宽约数米,占据半个河道,有的约两层楼高,极难攀爬。由于形态各异,当地人给这些石头起了很多形象的名字,比如济公帽、鳄鱼头、石锅……在记者采访时,村民们纷纷发挥自己的想象力,七嘴八舌,千人千石。

巨石坚韧不拔,岿然不动,而绿水毫不在意,轻快地擦身而过。一刚一柔,一动一静,形成一幅绝妙的水戏顽石图。石头在这里静静地存在着,随时惊艳那些和它们初次或再次相遇的目光。它们又像在等久未归家的游子,等着他(她)停下来缓解赶路的疲惫,坐下来洗掉因远行沾上的污泥。人在其中,吹着清新微凉的山风,听着流水淙淙,心胸变得无限大,烦恼变得无限小。

“羊群变石”代代传

这条河叫仙石河还有个原因,那就是竹垌当地世代流传的“羊群变石”的传说。

相传当地有个堪舆大师杨筠松,人们称他为“杨公”。某天他掐指一算,决定在这条河尽头一个叫石门崁的地方拦河筑坝建水库,一来方便当地老百姓吃水用水,二来改变山水走势造福子孙后代。

修水库需要大量石料,杨公逆天施法,把河上游的石头全部变成羊只,羊群从河道顺势而下。杨公一边赶羊,一边逢人便问:“见到我的羊了吗?是不是跑过去了?”人们笑着回答:“看见了!看见很多羊!”岂料来到上湾村时,一位大着肚子的孕妇正在河边洗衣服,杨公问她有没有看见羊,孕妇却不受术法影响,只看到一大堆石头,她大声地质疑:“哪有羊啊,都是石头!”“大肚婆”的一句话顿时泄露了天机,正在奔跑的羊群瞬间停止不动,变成了一块块石头,就这样留在了上湾村的河床里。

这个神奇的传说也通过口口相传,留在每个竹垌人的记忆中。连当时已离开家乡60多年,早已成名的台湾省书法家孔昭顺也对这个传说记忆犹新,在2018年时专门为仙石河留下题字。

美丽河景留乡愁

晚报记者在河边的一块大石上,看到孔昭顺及其子孔宪中的题字。一面刻着孔宪中书写的“仙石河”,另一面刻着孔昭顺的作品“羊群变石满河床,故事传闻遍八方。仙迹依稀今尚在,堪称竹垌好风光”,题字上标明孔昭顺时年94。2019年,热心乡贤杨云出资把题字刻在河边的一块大石上。

在杨云家中,记者看到了孔昭顺的这幅书法作品。“孔先生今年99岁了,他多次提到很想再回家乡看看。”杨云表示自己和孔昭顺偶有联系,老先生的思乡之情也让他很有感触。孔昭顺在竹垌村出生成长,仙石河的美景和传说也成为他记忆中最念念不忘的一部分。

据悉,孔昭顺1950年4月移居台湾,1987年任台湾新竹县立图书馆馆长。从小酷爱书法,1967年起,其书法作品多次入选台湾各类书画展并获奖,同时被台湾艺术馆、中山纪念馆等收藏。1991年后,孔昭顺多次回到家乡信宜探亲访友和积极开展文化艺术交流活动;2002年时将自己创作和收藏的130余幅名家作品捐赠我市,由茂名市博物馆永久收藏。

竹垌村党总支书记孔庆清告诉记者,近年来,该村加大了对河床和石头的维护和清洁,尤其是人居环境整治以来水清岸绿,仙石河已经成为当地一景。接下来该村计划在河两岸修筑栈道,不过度开发的情况下,守护好这一原生态美景,留住乡愁。