- 放大

- 缩小

- 默认

媲美“三苏”的李东绍父子

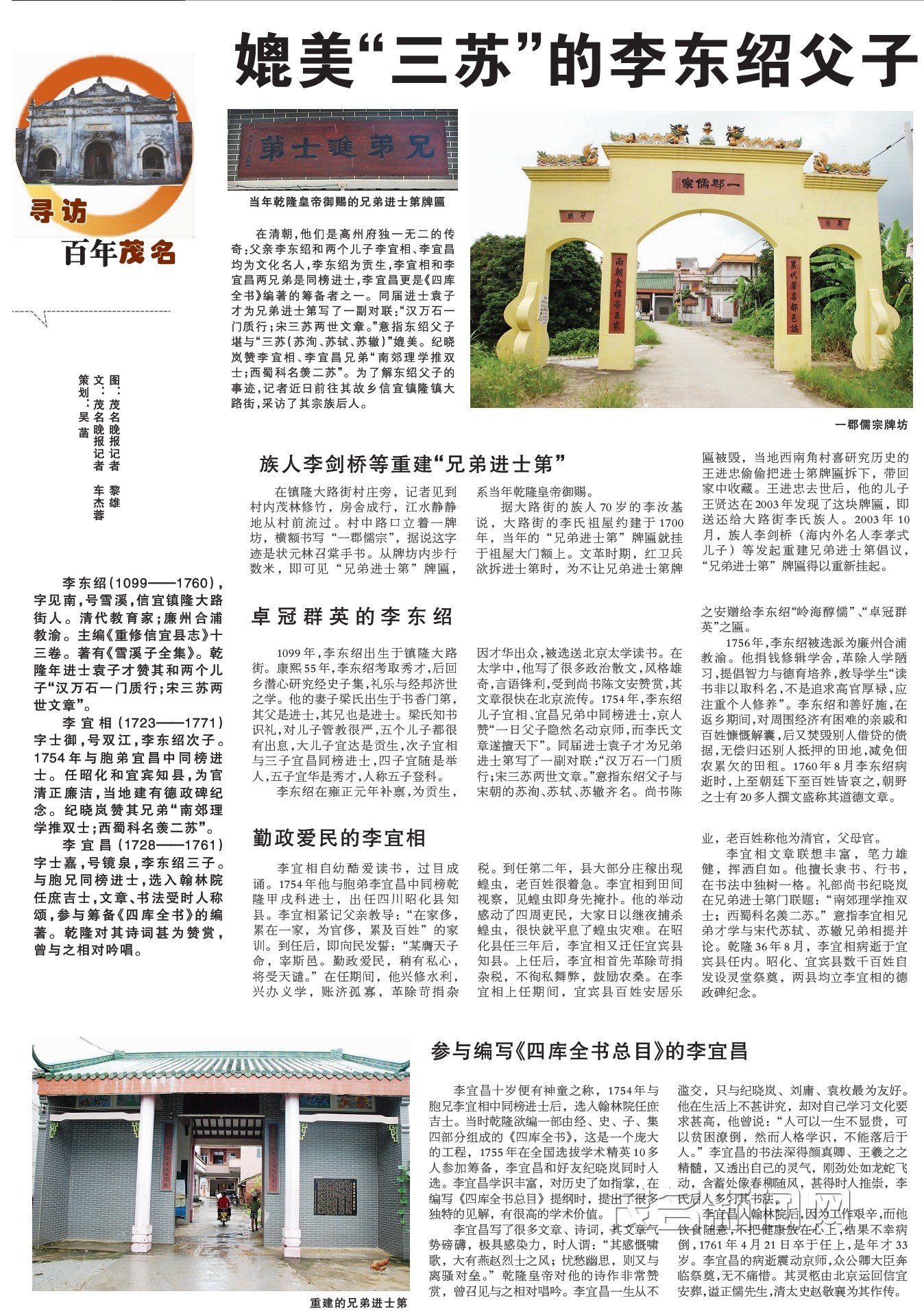

图 :茂名晚记报者 车杰蓉 文 :茂 名晚报记者 黎 雄 策 划:吴菡 在清朝,他们是高州府独一无二的传奇:父亲李东绍和两个儿子李宜相、李宜昌均为文化名人,李东绍为贡生,李宜相和李宜昌两兄弟是同榜进士,李宜昌更是《四库全书》编著的筹备者之一。同届进士袁子才为兄弟进士第写了一副对联:“汉万石一门质行;宋三苏两世文章。”意指东绍父子堪与“三苏(苏洵、苏轼、苏辙)”媲美。纪晓岚赞李宜相、李宜昌兄弟“南郊理学推双士;西蜀科名羡二苏”。为了解东绍父子的事迹,记者近日前往其故乡信宜镇隆镇大路街,采访了其宗族后人。 李东绍(1099——1760),字见南,号雪溪,信宜镇隆大路街人。清代教育家;廉州合浦教渝。主编《重修信宜县志》十三卷。著有《雪溪子全集》。乾隆年进士袁子才赞其和两个儿子“汉万石一门质行;宋三苏两世文章”。 李宜相(1723——1771)字士御,号双江,李东绍次子。1754年与胞弟宜昌中同榜进士。任昭化和宜宾知县,为官清正廉洁,当地建有德政碑纪念。纪晓岚赞其兄弟“南郊理学推双士;西蜀科名羡二苏”。 李宜昌(1728——1761)字士嘉,号镜泉,李东绍三子。与胞兄同榜进士,选入翰林院任庶吉士,文章、书法受时人称颂,参与筹备《四库全书》的编著。乾隆对其诗词甚为赞赏,曾与之相对吟唱。 族人李剑桥等重建“兄弟进士第” 在镇隆大路街村庄旁,记者见到村内茂林修竹,房舍成行,江水静静地从 村前流过。村中路口立着一牌坊,横额书写“一郡儒宗”,据说这字迹是状元林召棠手书。从牌坊内步行数米,即可见“兄弟进士第”牌匾,系当年乾隆皇帝御赐。 据大路街的族人70岁 的李汝基说,大路街的李氏 祖屋约建于1700年,当年的“兄弟进士第”牌匾就挂于祖屋大门额上。文革时期,红卫兵欲拆进士第时,为不让兄弟进士第牌 匾被毁,当地西南角村喜研究历史的王进忠偷偷把进士第牌匾拆下,带回家中收藏。王进忠去世后,他的儿子王贤达在2003年发现了这块牌匾,即送还给 大路街李氏族人。2003年10月,族人李剑桥(海内外名人李孝式儿子)等发起重建兄弟进士第倡议,“兄弟进士第”牌匾得以重新挂起。 卓冠群英的 李东绍 1099 年,李东绍出生于镇隆大路街。康熙55年,李东绍考取秀才,后回乡潜心研究经史子集,礼乐与经邦济世之学。他的妻子梁氏出生于书香门第,其父是进士,其兄也是进士。梁氏知书识礼,对儿子管教很严,五个儿子都很有出息,大儿子宜达是贡生,次子宜相与三子宜昌同榜进士,四子宜随是举人,五子宜华是秀才,人称五子登科。 李东绍在雍正元年补禀,为贡生,因才华出众,被选送北京太学读书。在太学中,他写了很多政治散文,风格雄奇,言语锋利,受到尚书陈文安赞赏,其文章很快在北京流传。1754年,李东绍儿子宜相、宜昌兄弟中同榜进士,京人赞“一日父子隐然名动京师,而李氏文章遂擅天下”。同届进士袁子才为兄弟进士第写了一副对联:“汉万石一门质行;宋三苏两世文章。”意指东绍父子与宋朝的苏洵、苏轼、苏辙齐名。尚书陈 之安赠给李东绍“岭海醇儒”、“卓冠群英”之匾。 1756年,李东绍被选派为廉州合浦教渝。他捐钱修辑学舍,革除入学陋习,提倡智力与德育培养,教导学生“读书非以取科名,不是追求高官厚禄,应注重个人修养”。李东绍和善好施,在返乡期间,对周围经济有困难的亲戚和百姓慷慨解囊,后又焚毁别人借贷的债据,无偿归还别人抵押的田地,减免佃农累欠的田租。1760年8月李东绍病逝时,上至朝廷下至百姓皆哀之,朝野之士有20多人撰文盛称其道德文章。 勤政爱民的李宜相 李宜相自幼酷爱读 书,过目成诵。1754年他与胞弟李宜昌中同榜乾隆甲戌 科进士,出任四川昭化县知县。李宜相紧记父亲教导:“在家侈,累在一家,为官侈,累及百姓”的家训。到任后,即向民发誓:“某膺天子命,宰斯邑。勤政爱民,稍有私心,将受天谴。”在任期间,他兴修水利,兴办义 学,账济孤寡,革除苛捐杂税。到任第二年,县大部分庄稼出现蝗虫,老百姓很着急。李宜相到田间视察,见蝗虫即身先掩扑。他的举动感动了四周吏民,大家日以继夜捕杀蝗虫,很快就平息了蝗虫灾难。在昭化县任三年后,李宜相又迁任宜宾县知县。上任后,李宜相首先革除苛捐杂税,不徇私舞弊,鼓励农桑。在李宜相上任期间 ,宜 宾县百姓安居乐 业,老百姓称他为清官,父母官。 李宜相 文章联 想丰富,笔力雄健,挥洒自如。他擅长隶书、行书,在书法中独树一格。礼部尚书纪晓岚在兄弟进士第门联题:“南郊理学推双士;西蜀科名羡二苏。”意指李宜相兄弟才学与宋代苏轼、苏辙兄弟相提并论。乾隆36年8月,李宜相病逝于宜宾县任内。昭化、宜宾县数千百姓自发设灵堂祭奠,两县均立李宜相的德政碑纪念。 参与编写《四库全书总目》的李宜昌 李宜昌十岁便有神童之称,1754年与胞兄李宜相中同榜进士后,选入翰林院任庶吉士。当时乾隆欲编一部由经、史、子、集四部分组成的《四库全书》,这是一个庞大的工程,1755年在全国选拔学术精英10多人参加筹备,李宜昌和好友纪晓岚同时入选。李宜昌学识丰富,对历史了如指掌,在编写《四库全书总目》提纲时,提出了很多独特的见解,有很高的学术价值。 李宜昌写了很多文章、诗词,其文章气势磅礴,极具感染力,时人谓:“其感慨啸歌,大有燕赵烈士之风;忧愁幽思,则又与离骚对垒。”乾隆皇帝对他的诗作非常赞赏,曾召见与之相对唱吟。李宜昌一生从不滥交,只与纪晓岚、刘庸、袁枚最为友好。他在生活上不甚讲究,却对自己学习文化要求甚高,他曾说:“人可以一生不显贵,可以贫困潦倒,然而人格学识,不能落后于人。”李宜昌的书法深得颜真卿、王羲之之精髓,又透出自己的灵气,刚劲处如龙蛇飞动,含蓄处像春柳随风,甚得时人推崇,李氏后人多习其书法。 李宜昌入翰林院后,因为工作艰辛,而他饮食随意,不把健康放在心上,结果不幸病倒,1761年4月21日卒于任上,是年才33岁。李宜昌的病逝震动京师,众公卿大臣奔临祭奠,无不痛惜。其灵柩由北京运回信宜安葬,谥正儒先生,清太史赵敬襄为其作传。