关山月《绿色长城》,1973年,此作入展当年全国美术作品展(中国美术馆藏)。

1973年5月关山月先生在电白博贺渔港写生。(佚名摄)

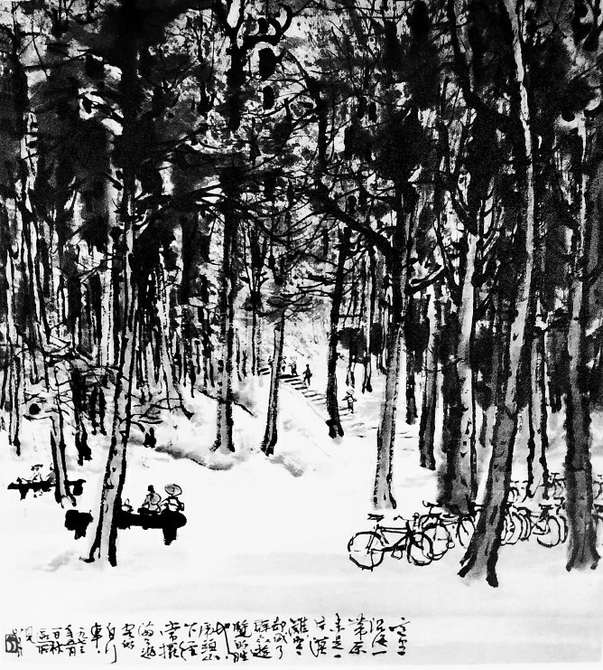

关山月《林区所见》,1973年5月1日写于电白虎头山下防风林。

关山月《林间鸡舍》,1973年5月1日写于电白南海防风林。

林家驹

1972年时期,岭南画派代表著名画家关山月先生应邀在北京为人民大会堂北京厅创作了巨幅作品《长城内外尽朝晖》,随后又创作了《俏不争春》才返回广州。1973年春又受当时广东省委的委托,拟创作一幅反映粤西人民艰苦奋斗,努力改变大自然环境所取得巨大成就的主题性作品,先生受命后风尘仆仆赶赴粤西地区体验生活,开展采风写生活动,着手收集创作素材。

4月初,先生到达的第一站是自己的家乡阳江,在闸坡渔港及周边作短暂写生后,于4月底抵达电白县城水东镇,受到当时县委县革委会领导的热情欢迎。

翌日,先生不顾舟车劳顿,直奔采风目的地。在县有关领导、县文化馆美术专干及部分美术创作骨干的陪同下,先生一行前往电白县南海公社的林带哨所,哨所只有几间砖瓦结构的小平房,就坐落在全国闻名的防风林中央地带,是当地民兵巡逻海防、保护林带安全的值班基地,为便于先生采风写生,安置在哨所的宿舍入住。

南海之滨的电白,有着200多公里漫长海岸线,岸边多是海沙地,面临南海,台风时有发生。过去台风一来,风沙卷,人伤亡,土刮光,很难种活植物,严重影响民生。解放后,为响应党中央“绿化祖国”的号召,电白县人民在党的领下,时任县委书记王占鳌同志带领广大人民群众,探索在海沙滩上种植树木。一般树苗难以成活,困难重重,最后找到能适合海沙地种植的木麻黄,此树种是从马来西亚的热带海沙地移植回来,引进后经十多年的艰难培植,终于在漫长的海岸线上生长出气势磅礴、蜿蜒百里的绿色防风林。此壮举当年惊动了中南海,中央新闻纪录制片厂将此拍成新闻简报在全国沿海一带推广,电白县因此获得国务院颁发的“植树造林,绿化祖国”先进县殊荣,也为先生创作《绿色长城》提供了生活原始素材。

镜头之一

时值“五一”劳动节,一大早先生用过早餐后,说今天是劳动节我们去劳动(写生),于是带上宣纸及笔墨工具,与我们一行来到离哨所50多米的树林下,选好角度,在动笔之前先生对大家说:“今天难得与你们在一起,我就现场认真地画一幅与大家共勉”。通过认真细致的观察,先生选择用高视角构图,大笔勾画出前景中的几棵木麻黄树,用娴熟的笔墨把树的持征、质感与空间表现出来,中景采用有阳光感的树来过渡,后景用浓墨与淡墨交融画出防风林的气势。布局中前景树下既是留白又是表现沙质地,画面疏密处理得当。基本完成画面时,先生说沙地画什么来点缀呢?此时正好从哨所处走过来两三只鸡(鸡是哨所小厨房所养),先生见状连声叫好,说就画鸡,而且是一大群鸡,题目我都想好了叫《林间鸡舍》(注:在那个特殊年代一般不准群养家禽,只有生产队或者大队,经有关部门批准才能作为集体经济来养殖,当时出现的几只鸡是哨所小厨房为解决厨余所养,林带里是不允许多养家禽的)。由此,现场引发出先生一段具有艺术理论高度的话语,“我们写生作画源于生活而高于生活,要从生活中去提升意境,今天写生现场没有大鸡群,为提升画的主题与意境,我把鸡群引入画面,合理安排,丰富了画面的内容。绘画艺术不能满足于如实反映生活,画景物不是创作的目的,创作必须赋予景物的描画以及作者的思想感情”。先生对艺术的独到见解,令在场的每一位深受启迪。这幅写生作品当年也许没让人受到很大的艺术感染,但在10年后的八十年代就有很多个体户在防风林里,承包起一片片地方养起了“走地鸡”,先生当年的《林间鸡舍》成了名副其实的现实,富有生命力的作品成为了经典。

镜头之二

完成《林间鸡舍》后,我们回到哨所稍作休息,先生拿着茶杯在哨所门前边喝边转悠,欣赏着眼前的绿林美景。时值上午10点左右,骑自行车来海边休闲的人群络绎不绝,县城到哨所处约8公里路程,周边的群众在节假日常骑自行车来林带内休闲或登虎头山观海听涛,这是一幅林带内度假过休闲生活的好画面,先生见此情此景画意萌生,即入屋取笔墨工具,就在哨所前10米处开卷施画。先生作画时以表现茂密的防风林给人们带来良好的生态环境,树下有石凳供游人歇息,自行车有序依树而停放,林间深处三五成群的游人走在登临虎头山绿海亭的台阶上,画面艺术地表达出当时的生活场景。这幅《林区所见》画面完成后,先生十分感慨,对现场的我们说“这里沿海一带原来都是一片海沙滩,自种好木麻黄后,树下常摆有游人的自行车,而今这里已成为人民群众的游览胜地了。我就将这段话题写入画,让后人知晓这里发生的巨大变化”。

镜头之三

上午先生完成了两幅写生作品后,用过午餐稍作休息。这次到现场来观看先生写生的电白县美术创作骨干有朱振文、张炳昭、李祖鑫、陈光宗、邵文显、黄光成、廖焯勋、黄嘉勋、林家驹等人员。下午两点,先生午休过后,活动安排在哨所的小会议室内画人物写生。为配合先生收集民兵形象素材,哨所派来当地一位女民兵作模特,年龄三十岁开外,身穿土布便装,形象质朴,肩背步枪显出英姿,端坐在椅子上。先生用线描技法画模特,在场的廖焯勋老师陪同先生一起作画(廖老师是先生在广州美院任教时的中国画系学生,1964年毕业分配到电白县瓷厂)。先生边画边讲在广州美院教学时就十分强调中国画系的学生画人物写生时,要敢于舍掉炭条与橡皮擦,直接用毛笔来画,用线来表达,才能训练出过硬的用线描造型的能力。人物写生完成后,朱振文老师看到先生画的女民兵十分精彩,赞叹地说“关先生画的女民兵用的是十八描的铁线描,采用骨法用笔,画得形神兼备,是我们学习的范本”。先生听后笑着说采用的是铁线描不假,形神兼备还未做到。一小时的人物写生结束后,不作其他绘事安排,先生与我们县里来的同志围坐一起边喝茶边聊艺,在轻松的谈笑氛围中,先生介绍他来电白此行的目的,“前段时间,在北京我为人民大会堂北京厅刚完成一幅《长城内外尽朝晖》,画的是红色长城,这次来电白是要画一幅绿色长城,一南一北。长城在中国是一种民族精神,防风林像绿色长城盘踞在南海之滨,既可防沙、防风、又可御敌,是一道绿色铜墙铁壁,我要把它画好画美,但是有难度。木麻黄树是外来树种,古时无之,无技法可借鉴,要画好木麻黄的防风林,传统的技法难表达,所以这次来电白体验生活,深入了解木麻黄的生长规律,才能找到合适的表现手法,也就是笔墨当随时代,要有创新精神才能达到目的”。在座的我们聆听到先生的这段话语,深受教育。真是听君一席话,胜读十年书。

在南海公社采风写生的一周时间里,先生十分敬业,早出晚归,每天除写生画画之外,还跟随哨所的民兵到海岸线上巡逻体验,与民兵们同吃同住在条件简陋的哨所里,早晚还抽空登临虎头山绿海亭上听海涛观海潮,详细观察防风林早晚的变化,了解木麻黄树在有风和无风时形态的变化,还向民兵了解大海的潮汐规律,为日后的创作积累原始的生活素材。

镜头之四

在南海公社体验生活一段时间后,先生感到还不够,又借道前往湛江南三岛作调查采风,在那里走访了牧场、林场,到附近的灯塔大队了解当地的木麻黄种植情况,画了些作品。然后又回到电白县博贺渔港。博贺渔港呈半岛形,几十公里海岸线没任何可挡风沙之物,当年全是裸露的海沙滩,地貌比南海公社的环境还差,台风季节对渔港造成的损害非常大。解放后,在电白县委统一号令下,与南海防风林同时启动种植木麻黄,不同的是男人出海打鱼,女人植树造林。妇女们肩负起连绵几十公里的种植任务,造就出享誉全国的“三八”防风林带,与南海公社的防风林一脉相连,在粤西南海岸筑就起雄伟的“绿色长城”。

先生在博贺渔港期间,全程由县驻博贺镇的美术干部邵仲新老师陪同。在渔港期间,先生深入到当地的海鹰、海雁渔业大队了解出海捕鱼作业的情况,画了一批渔港生产生活场景的作品《赶渔汛》、《博贺渔港写生》等,还下到渔船上为渔民造像写生,了解渔民的生活状况与风俗习惯。同时走访了当年带领全港妇女种植“三八”防风林的领头羊陈娇大姐,听陈大姐讲述十年种树的艰辛、倍受挫折的痛苦和分享取得成功的喜悦,造就出享誉全国的“三八”防风林带的故事,陈娇同志也获得“全国劳动模范”和“全国三八红旗手”殊荣。先生听后十分感动,说你们妇女植树造林事迹伟大而光荣,我会用艺术形式表达好你们亲手“筑成”的绿色长城。

镜头之五

在博贺渔港一周的采风写生,先生表示收获满满,带着喜悦的心情返回电白县城,准备启程回广州。先生此行为期近一个月,在与我们交谈时说:“这次通过南海公社、南三岛和博贺渔港三地的深入生活,现场画了一批写生稿,已收集到大量原始素材,对表现植树造林的重大意义加深了认识,又增强了我要画好画美海滨防风林的信心”。

先生回广州后,全力投入到作品创作之中,经过几个月的努力,终于完成中国画作品《绿色长城》。作品主要以电白南海防风林带为创作素材,用艺术家的独特视角和创新的笔墨,艺术地展现了防风林的时代风貌与生活主题,突显出强大的表现力与时代精神。此作品入展1973年10月在北京举办的《全国连环画、中国画作品展》,被中国美术馆收藏。

时光荏苒,岁月无痕。尚未行成年礼的我,作为当时唯一的一位艺术晚辈与电白老一辈艺术家们有幸见证关山月先生在电白采风写生的全过程,半个多世纪岁月沧桑,先生和当年很多老师都已作古,唯有作为见证者的我,对那段经历记忆犹新,历历在目。今日撰写此文倍感艺术与历史交融的独特魅力,让人们深入了解先生当年在电白采风写生的这段历史故事,更好地缅怀关山月先生的艺术成就,感恩先生当年电白之行给我们留下丰厚的艺术遗产和治艺精神。同时,也感谢先生以我家乡的生活素材创作出《绿色长城》,为中国现代美术史留下一幅经典之作。

(本文图片署摄影作者名外,其余图片均为笔者所拍及网络下载)

编辑:葛伟宇

初审:温国

终审:朱武军