茂名网讯 公元290年(西晋太熙元年),农历三月二十四。

暮春的清晨很漫长,在高凉地区浮山岭半山腰显得有点忙碌。

这位俚人都老潘氏全家倾巢而出,四下张罗。历史文献没有明确记载他的姓名,他老年得子,喜出望外,但忧心如焚。紧张的气氛影响了篱笆院落内每一位家人。接生盆的热水凉了,再热。潘都老来回在干栏下踱步,焦急地守望二层的产妇,他不知所措。村子的人也在篱笆墙外守候。这个婴孩的出生,似乎不同寻常。小家伙终于降生。随着一声响亮的长长啼哭,山村开始热闹。

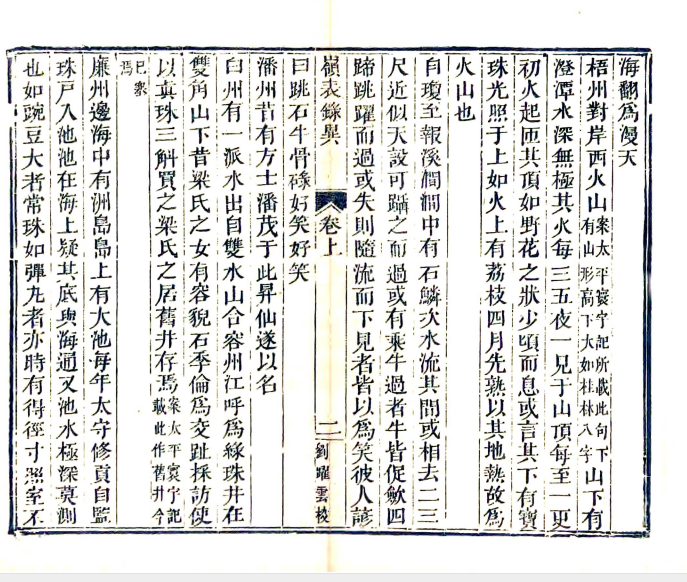

潘茂名(潘茂)目前最早见于唐代《岭表录异》

公元310年早春,这是西晋永嘉四年。小家伙成长为俊朗的青年,他束装起行,往东北而去。这位叫潘茂名的年青人,永远也想不到,一千多年来,他的姓与名铸造了粤西古老的县城和新兴的城市。

由于五岭的屏护,高凉地区远离中原战火。这位年轻人徒步万里,以坚韧的毅力在江浙山区修炼二十年,学道炼丹,参悟医理,成就岭南道教的先驱;在医道同源的晋代,他组织对抗瘟疫,悬壶济世,开启四十余代中医药文化的传承,成为一代岭南仁医;他从“衣冠南渡”的江南归来,成为中原文明积极传播者,打开粤西文明的窗户。

二百多年后隋文帝、唐太宗分别颁令,以潘茂名之名与姓设置县州。一千年后设置为地级市,现演化为一种精神,一种岭南文化符号。这位原叫潘茂的人物成为传奇,传奇再变为神仙,真实的潘茂名越走越远,只留下一个仙化的背影。试图从唐宋古籍文献,从明清《高州府志》《茂名县志》之中,综合考古资料还原鲜活的历史人物,从潘仙回到潘茂名。

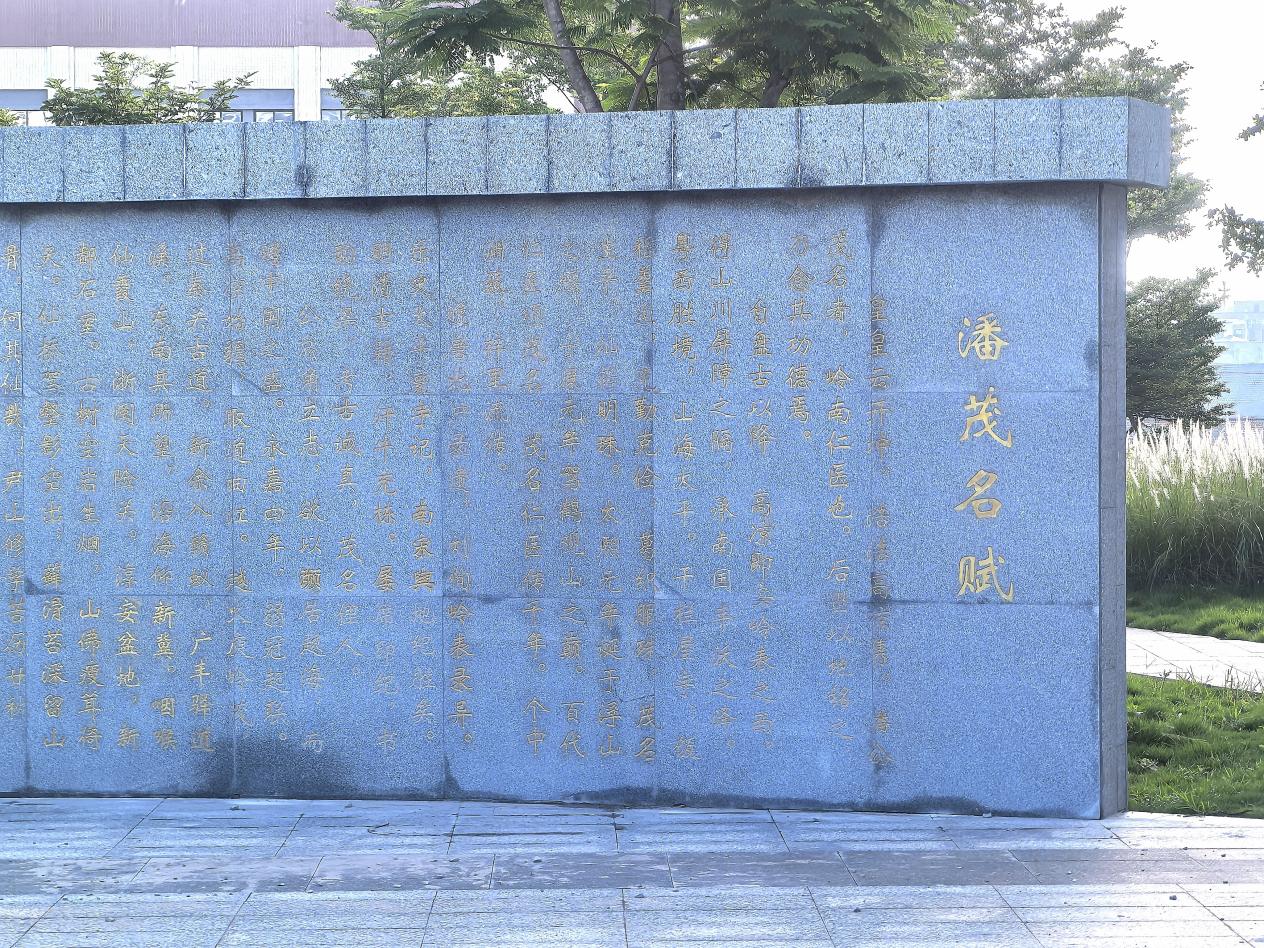

在清代《潘仙全书》的潘茂名签语第七十数“济世有奇诀,救人须用心”,是潘茂名一生成就写照。2024年4月12日《南方日报》发表了《潘茂名赋》,综合概述潘茂名一生(节选)——

晚唐北户录遗,刘恂岭表录异。乐史太平寰宇记,南宋舆地纪胜矣。明清古籍,汗牛充栋。屡席印纪,书韵绕梁。考古诚真,茂名俚人。公总角立志,欲以濒居越海,而瞻中国之盛。永嘉四年,弱冠起联。高凉始疆,取道曲江。越大庾岭茂,过秦关古道。新余入赣蚁,广丰驿道溪。东南其所望,沿海仰新冀。咽喉仙霞山,浙闽天险关。淳安盆地,新都石室。古树空岩生烟,山佛瘦耸倚天。仙桥驾壑影空出,藓滑苔深留山骨。何其仙哉!尹山修学苦历廿秋,梓桐源深奔越千年。纳采药炼丹之技法,领养生保健之食方。问道本草,对话丹膏。闭关修心,无论魏晋。郭道来临,茂名出林。何其畅哉!穿钱唐,渡太湖,抵建康。句容茅山,高凉英姿。东西遥相知,离距三千里。上清发源地,弘景结庐缔。高凉龙湫脉,水通苍梧来。天下七洞天,罗浮现葛仙。东葛西潘,东晋民安。稚川远游,丹灶悬壶。洗药青蒿,抗疟鼻祖。沟漏洞天,如约丹见。

雕刻在广东茂名健康职业学院广场的《潘茂名赋》

潘茂名,是晋代岭南西部不容质疑的历史人物。

岭南自古有说法“东葛西潘”:粤东罗浮山有葛洪,粤西浮山岭有潘茂名。潘茂名,又名潘茂,潘茂古,潘真人,潘仙。是岭南仁医、岭南道教先驱之一、南药祖师。他是广东省茂名市市名的来源,“好心精神”“好心文化”的启元之一,“茂名十大文化名片”之一。2021年10月,“潘茂名中医药文化”项目入选茂名市第六批非物质文化遗产代表性项目名录。2022年5月,“潘茂名传说”项目入选广东省第八批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

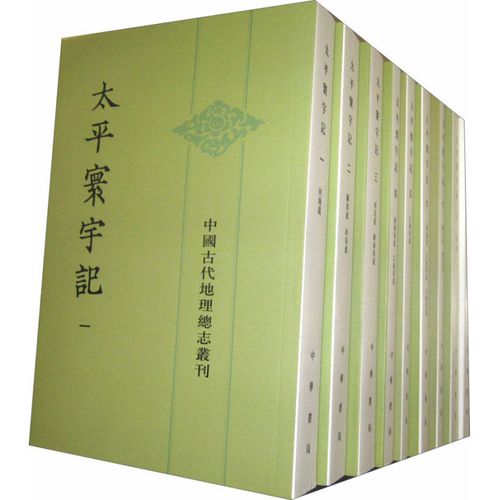

多次记录潘茂名的北宋《太平寰宇记》

潘茂名(约290—373年),又名潘茂,后世俗称潘仙、潘真人。晋代高凉郡浮山人。西晋永嘉年间(307—311年)处士,约生于西晋太熙元年(290年)农历三月二十四,卒于东晋宁康元年(373年)农历九月初九(重阳节),享年83岁(一说卒于东晋太和六年)。二十世纪七十年代以来,广东省文物考古研究院邱立诚研究员、刘长博士及众多文史专家、医学博士参与推进了潘茂名历史文化考证与发展。

随着考古发现,国内保留了许多潘茂名历史遗址遗迹、古籍文献等。最早关于潘茂名的古籍在晚唐。大约公元871年(咸通十二年)唐懿宗时期,段公路从茂名回到广州,其先仕南粤,后官万年县尉,亲自南游五岭间采撷民间风土、习俗、歌谣等创作了《北户录》,这是一部唐代岭南汉族风土录,记述了潘茂名有关内容。唐代《北户录》记载,“往高凉,程次青山镇。……后一岁自潘州回路,历仙虚。”唐末崔龟从图注“仙虚”云:“潘茂真人烧丹之处,南人呼巿为虚,今三日一虚。”所谓“虚”指岭南集市的称谓。潘州的仙虚因潘茂真人烧丹得名。唐昭宗时期广州司马刘恂创作了《岭表录异》,可能最早将潘茂与潘州得名联系,今通行版本为鲁迅校勘,“潘州,昔有方士潘茂于此升仙,遂以名。”北宋陵州知州乐史撰写《太平寰宇记》,属于全国地理总志。其援引《岭表录异》云:“按《岭表记》:潘州因道士潘茂升仙,遂以姓名为郡县之称。” 《太平寰宇记》:“唐武德四年平岭表,于县置南岩州,后改为潘州,仍改县为茂名,以道士潘茂姓名为县也。”北宋著名类书《太平御览》卷172 《州郡部十八·岭南道·潘州》记载:“《岭表记》曰:潘州,昔有方士潘茂于此升仙,遂以名。”南宋王象之编纂《舆地纪胜》,这是南宋中期地理总志,记载茂名县得名史记——茂名县:在州西南十五里。《图经》云:县本西瓯、骆越地,秦属桂林郡,汉属合浦郡。晋道士潘茂古于东山采药炼丹,于西山升仙,镇南大将军冯游请于二山间筑城,遂以道士姓名建潘州、茂名县。在唐宋古籍开始出现的“潘茂”“潘茂古”,都是指“潘茂名”。

明清时期古籍文献关于潘茂名记载不少,明嘉靖《广东通志》称,茂岭“世传潘茂炼丹其上,故名”。《大明一统名胜志》《郡县释名》都沿袭这种说法。清朝《岭海见闻》(钱以垲)称:“邑名茂名始于晋,唐改潘州,又置潘水县,盖取潘仙之名与姓而名之也。…… 或曰邑有茂岭,以是得名。”明代万历年间曹知遇等纂修《高州府志》、清代阮元监编修《广东通志》、清光绪重修《高州府志》、清光绪重修《茂名县志》都有潘茂名记载。清初潘茂名被列入中国神仙系统,当时《历代神仙演义》对潘茂名记载。清代光绪年间广西河池知州谭应祥组织人员编写《潘仙全书》,较为系统地介绍潘茂名情况。记录潘茂名外出求学于新都、建康,拜谒求教于茅山道士张玄宾的记录。民国江茂森的《茂名县志稿》等有记载。

国内目前发现、挖掘出的潘茂名历史遗迹、遗址共有60多处,大部分在广东省内。茂名高州市、电白区、茂名高新区,部分在惠州市罗浮山、浙江淳安县、江苏句容市、南京市、广西桂林市、北流市。西山、东山、潘仙坡、观山寺建筑群、思前井、荖园、金玉二井、升真观、玉泉庵、潘仙殿、吕祖殿、潘仙亭、潘仙祠、潘仙观、石船等遗址在高州城区。根子超世寺、亚盘村(潘坡村)在根子镇,灯心塘超世寺、浮山石船在霞洞镇。纪念潘茂名弟子林真人的雨公山庙现改建潘茂名纪念公园,在茂名高新区。南宋广西转运使朱希颜将两屏茂名县产玉石馈赠副宰相洪迈,相传由潘茂名炼丹遗下丹剂凝结而成,《方舆胜览》称之为树石屏,洪迈《高州石屏记》被刻在桂林漓江龙隐岩。葛洪在东晋咸康年间出任勾漏县令,潘茂名与他在勾漏洞炼丹遗址在广西北流。相传潘茂名与葛洪当年论道炼丹的青蒿园、洗药池、丹灶遗址在惠州罗浮山,2020年11月潘茂名研究院筹建办组织考察。

潘茂名外出长期修炼的“新都石室”,据考证很可能在淳安县梓桐镇的尹山。明嘉靖《淳安县志》记载:“尹山在县西南70里,两峰南峙,跨石如桥,倚石如人,中有石室石棋,皆天然之胜。” 潘茂名探访张玄宾的茅山,属江苏句容。2023年3月广东省茂名官方团队远赴浙江考察。专家组来到淳安县西北部茫茫群山中,考察了梓桐镇尹山遗存的石洞、石室、石人、石柱、石壁、石桥、石墩、千年古道、尹山寺等,从当地获悉仙人石洞传说等故事。

目前茂名市主要潘茂名遗址保存下来,潘仙祠在高州冼太庙旁边,受好良好保护。思前井泉水清澈,现有围墙并建栅栏门,现为高州市文物保护单位。根子超世寺,二十世纪九十年代在潘茂名故居遗址重建,与浮山冼太庙毗邻。潘仙坡已在车水马龙的闹市区,观山书法石碑群掩没在泥土之中。长坡镇的龙湫岩,二十世纪五六十年代炸石被毁,山洞倒塌文物古迹无存。潘茂名出生地亚盘村山清水秀,当地村民为“盘”姓氏,相传由潘氏演变而来,故里历经千年变化,遗迹极少,但山清水秀,风光秀美。

这里介绍一下高州观山,又称西山,粤西名山。观山古寺建筑群,现为高州市文物保护单位。魁星阁,相传为潘茂名飞人仙去的地方,北宋时为升真观,咸平元年(998年)宋太宗赵炅御书藏于此。明万历十七年(1589年),高州知府张邦伊创建观山寺,在寺门竖立潘茂名的道像。上有玉泉庵,下有观音殿。据寺内石碑上《重修观山寺序》记载:“高郡城西半里曰观山。相传晋潘茂名于此飞升。升真观,因此得名。明万历年间观废,复建观山寺,以奉潘仙像。”明代万历年间的举人冯名望游观山寺后,曾题咏《观山寺》:

鉴江几曲绕西流,隔水青山郭外幽。

古刹久虚经幻劫,荒林新辟见山丘。

桄榔霭合疏钟出,睥睨烟深半岭收。

山海不缘兵火解,谁传梵语到峰头。

明崇祯二年(1629年)至清道光四年(1824年),先后建有吕祖殿、潘仙殿、报德祠、观心阁、则喜亭、登云亭、魁星阁、钓鱼台。清代康熙年间茂名知县钱以垲、清代道光年间粤西唯一状元林召棠等,都造访观山。民国时期,观山脚下开辟为中山公园。并建有中山亭、若虚亭、茂植亭、咏风亭、襟江亭、旷怡亭、断碑亭和两座钓鱼台,形成了一个以寺庙和亭台楼阁相对集中的古建筑群。民国书法家朱振基在钓鱼台石壁题词“一竿秋水”,保存至今。二十世纪60年代至80年代,观山上大部分建筑被改造为招待所。改革开放后,观山上的古寺逐步修复或重建。1976年广东省书法家协会主席秦生造访高州,为观山题写一联:双渚渔歌萦古寺,一竿秋水伴孤山。墨迹现存山门的牌楼。观山小隐潘州古城,四周草木葱茏,小鸟啁啾,暮鼓晨钟,鉴江潺潺,幽静致远,不愧为省级历史文化名城地标之一。

距离观山七十公里的高州仙人洞,也是与潘茂名有关名胜古迹。

仙人洞是有名的“空调村”,来源潘仙采药石洞。这里地处粤西最高峰大田顶南麓,是广东地区最大的瀑布群,粤西最美山水,是南国避暑胜地和原生态旅游目的地。远山如黛,峰峦起伏,层林尽染,老藤、溪谷、药潭、白鹤、古松、茂竹、群瀑、仙洞,构成了一幅山水高凉壮丽画卷。这里传承发展着潘茂名中医养生文化,再现潘仙采药的古迹路线与雕塑群。

夫鬼斧神工兮,钟灵毓秀。崭岩峥嵘,藤蔓嵾嵳,泉瀑琤琮,振溪通谷。春赏禾雀花之宛丽,夏沐溪涧之甘洌,秋品仙橘之饴悦,冬会篝火之炽暖。俚人圩市兮,客语熙攘。山珍田馐兮,饕餮朵颐。绿野,净土,仙人家也。

从景区墙体的这篇《仙人洞赋》,可感受古老的高凉山水名胜与俚人潘茂名古韵。其实,关于潘茂名的文学艺术作品遗传下来众多。两晋南北朝时期是中国最动荡的年代,茂名古代属于高凉地区,生产力落后,那时期文化遗产不多。唐宋开始官方古籍逐渐增多,但以史述为主。元代属于高州路、化州路,此类文献甚少。关于潘茂名的文学艺术创作,主要在明清时期以来,诗词、歌赋、散文、楹联、传说、故事、碑刻、绘画等,最少有120篇(幅)。其中流传较广泛有明代高州知府孔镛《石船丹灶》,明代广东参政郑阜义题诗,明代高州知府张邦伊《潘坡丹灶》,明代姚继舜《灵湫岩记》、清代屈大均《后高凉曲》《石船铭》,清代雷州参将潘拱宸《游观山有怀潘仙》,清代毛世荣《观山吕祖殿记》、清代陶正中《重修观山寺序》、清代潘江《潘仙赋》,清代谭应祥《观山赋》,清代余麟杰《潘仙采药歌》等。故事传说有“石船丹灶”、孔镛在笔架山传说、“西山观烟”、灭瘟疫救百姓、弟子林真人传说等。

在后世潘茂名历史文献整理中,应铭记晚清谭应祥与当代张均绍。清咸丰十一年(1861年)谭应祥由癝生考选拔贡,晋授朝议大夫,钦加知府衔,升用广西补用通判,署河池州知州,兼管南丹土州。谭应祥是中国最早结集成书研究潘茂名的人物,他还撰写中国第一部研究冼夫人专著《冼夫人全集》,可惜专著失传。幸好其中《夫人年谱》《世系纪略》篇章,被高州图书馆刘明宽在文物普查中抄录出来,在1986年《高州文史》第五期发表。谭应祥在广西担任河池地方长官时,热心当地民生与文化建设。在河池任四年知州后,他辞官回广东茂名家乡。在茂名县镇盛乌石私塾执教三年,著书立传,在高州城留下不少诗词。在返回茂名乡居岁月,谭应祥遍访高凉名胜古迹,特别关注潘茂名与冼夫人。他收集整理明清以来关于潘茂名的诗词、古迹、碑记、艺文、传说、签语等。谭应祥以《潘仙全书》为书名,亲自作序,拟定目录,包括:潘仙像赞、潘仙全书序、潘仙本传、潘仙古迹、艺文摘录、碑记赋诗、古迹补录、潘仙灵签等12章节,以“茂邑谭应祥水亭氏编辑”落款,由儿子谭蔚棠、谭蔚椿等校对,清光绪八年(1882年)由高州城富文楼印书局木板刊印。《潘仙全书》保留的潘茂名画像,白描,是目前发现最古老的潘茂名形象。网络彩色版的潘茂名画像,由2017年茂名日报记者丘立贺从高州市根子超世寺拍摄后,整理发布,来源于《潘仙全书》。二十世纪六十年代,谭应祥曾孙谭增齐将一大箱祖传的书籍,包括《潘仙全书》等全部在掩埋地下,时隔多年重新挖掘出来,发现里面古籍全部湿烂成碎片。幸好还有一本孤本在广州城。八十年代初期,原高州县图书馆馆长张均绍来到广东省立中山图书馆,发现古籍《潘仙全书》,作为潘茂名研究专家他喜出望外。由馆长特批,在广州古籍馆复印《潘仙全书》。张均绍带着“潘茂名”回归故里,受到高州县政府表扬。从此《潘仙全书》面向世人,目前市面影印本主要由张均绍这部复制。张均绍长期坚持研究潘茂名历史文化,著有《岭南道教先驱潘茂名》。

当代许多作家、编剧、专家创作了不同体裁的艺术作品,包括:廖君文化专著《潘茂名研究与综述》收藏中国国家图书馆、广东省立中山图书馆、广东石油化工学院图书馆、茂名市档案馆、茂名市图书馆等,胡光焱长篇小说《仁医潘茂名》、梁基毅《潘茂名传》、刘劲《潘茂名传奇》、“茂名十大文化名片”丛书之《潘茂名》(罗瑞 著)、颜景友的章回小说《潘茂名演义》、大型古装粤剧《潘茂名》、广东电视台系列剧《茂名传奇》、30集电视连续剧《潘茂名传奇》(陈伟田导演)、二十集大型历史剧《潘茂名》(赵西盈、张琳娜编剧),纪录片《潘茂名》等。茂名高新区成立潘茂名文化研究院筹建办公室,广东茂名健康职业学院筹建成立茂名市潘茂名文化研究会等。

作为一名粤西著名历史人物,相传潘茂名东晋宁康元年(373年)农历九月初九(重阳节)黄昏时分逝世,享年83岁。经历隋唐,潘茂名与潘州、茂名县成立有密切关系。隋开皇十八年(598年)设立茂名县,是以潘茂名之名命县名,用以纪念潘茂名对粤西人民的恩德。这些内容《隋书》没有具体记载,只说明成立茂名县时间。但北宋全国地理总志《太平寰宇记》、著名类书《太平御览》、南宋中期地理总志《舆地纪胜》及明清府志、县志已经记载,并一致清晰明确:潘州、茂名县成立是来源潘茂名(潘茂)。提出“茂名县来源茂名水”观点的《新唐书》成书宋代1060年。《太平寰宇记》成书太平兴国年间(976~984年),记载潘州、茂名县来源潘茂,比“茂名水”观点提出最少早76年。清代《光绪重修高州府志》提及茂名与茂名水关系,但在同一页补充说明“以道士姓名建潘州茂名县,考潘茂字下脱一名字与太平寰宇记同”。中国古代许多地名以山岭、河流命名,但不乏用名人姓名命名,比如西汉大将军任丘与河北省任丘市,隋朝张清丰与河南省濮阳市清丰县,民国时期孙中山与广东省中山市等。其实山水命名也有包含许多终极问题,如果城市来源河流,那么河流名字来源哪里?比如:潘水、茂名水的名字来自哪里?唐宋古籍文献是不容否定的。

每一种历史文化产生、形成过程总有一些社会杂音,潘茂名历史文化更不例外。以现代观点估测、推算一千年前古籍的错漏,是不可信的,也不科学,更阻挠不了作为岭南优秀传统文化一部分的潘茂名文化的发展洪流。历史文化是多元的,是综合发展的,需要更多的包容、辩证、共襄。伟大的潘茂名先生估计想不到,除了当世贡献与荣光,千百年来逐渐形成的“潘茂名文化”发展如此规模。2019年3月在纪念茂名建市60周年丛书《点赞茂名精选集》,茂名市委、市政府正式提出“潘茂名文化”的概念、内涵。“潘茂名文化”是千百年来人民尊崇、信仰潘茂名过程中传承下来的物质及精神财富的总称,是一种岭南区域性文化。后世对潘茂名的纪念、研究和发展,涉及范围主要在粤西地区,其内容包括:“好心茂名”精神的启元、粤西道教医术、道教金丹术、“内丹”及中医药理论、道教的道场(斋醮、法事)、年例主祭礼俗、“济世救民”的思想、“无为、虚静、守拙”的人生观、“拜潘仙”信俗、潘茂名诞辰纪念日、潘茂名中医药传承与技艺制作等。

“济世有奇诀,救人须用心。三天曾纪录,四海尽知名”。晚清光绪年间,高州府茂名县大塘人谭应祥(其故居在今茂名市茂南区新坡镇大塘村委会)在《潘仙全书》整理了潘茂名签语,已为“好心茂名”精神、“好心文化”概念形成奠定基础。

1998年,时任广东省委书记李长春就提出了继承弘扬潘茂名精神的命题:“潘茂名是一位大善人。发扬茂名精神,促进茂名社会经济茂盛发展。”2018年5月2日原茂名市委书记李红军提出,弘扬“好心文化”,助推茂名振兴发展。以潘茂名和冼夫人为代表的历史名人所形成的茂名“好心精神”,已经成为茂名“好心文化”的“根”和“魂”。2020年6月在纪录片《潘茂名》剧本研讨会期间,权威学者专家集中研究探讨,最后统一明确观点:“好心茂名”精神最初来源潘茂名,《潘仙全书》的“济世有奇诀,救人须用心”是充分的历史文献依据。潘茂名在八十多年的生涯中,以道医身份一生悬壶济生,关爱民生,救死扶伤,扶危济困,体现一代岭南仁医博爱的情怀,这就是“好心茂名”精神的启元。与一百五十多年后巾帼英雄冼夫人提出的“我事三代主,唯用一好心”,相辅相成,共同构建、发展、形成了“好心茂名”精神。2020年7月,中宣传部学习强国平台《广东茂名:中国唯一一个以中医药师命名的地级市》报道:潘茂名,后世尊为岭南仁医,他是“好心茂名”精神的起源。2021年3月原茂名市委书记许志晖面对中国文明网记者采访说,茂名“好心文化”,可以说是源远流长。从西晋潘茂名“济世有奇诀,救人须用心”,到南北朝时期冼夫人“唯用一好心”。2023年5月广东省人民政府新闻办“广东发布”提出:“济世有奇诀,救人须用心。”也成了“好心茂名”的精神启元。2023年5月茂名市委书记庄悦群在《学习时报》刊发署名文章, 提出潘茂名“救人须用心”、冼夫人“唯用一好心”的精神。目前,中新社、新华社、中国文明网、广东省人民政府、广东省文史馆、南方日报、茂名市人民政府、茂名日报、茂名发布、茂名广播电视台、百度词条“潘茂名”“潘茂名文化”、国内许多潘茂名著作及大量媒体网站都报道“好心茂名”启元潘茂名、发展于冼夫人。

“好心茂名”精神的灵魂是爱国爱民、民族团结。“好心茂名”精神的基因是诚信包容、平等博爱。“好心茂名”精神的外延是实干图强、敢于拼搏。这与社会主义核心价值观所倡导的内容高度契合,是新时代茂名发展和文明进步所需的精神动力。

“好心茂名”精神来源于潘茂名与冼夫人

潘茂名历史文化是多元的,除了“好心茂名”精神,还有潘茂名中医药文化(详细见独立篇章),2022年5月20日广东省人民政府公布了广东省第八批省级非物质文化遗产代表性项目名录,茂名市的非遗项目“潘茂名传说”入选,这是对广东茂名历史文化高度肯定。潘茂名不仅仅是传说,是鲜活的历史人物。由于广东省文旅部门以民间文学立项,以“潘茂名传说”为品牌,雷同“葛洪传说”项目。这种传承侧重文化艺术成果传承,区别于潘茂名中医药文化传承。2001年夏天,廖君到高州市区探访张均绍老师,师生俩共同梳理潘茂名文化传承人,潘茂名传说源远流长。公元871年段公路从茂名回到广州,在《北户录》记录潘仙故事,成为“潘茂名传说”第1代传承人。唐昭宗时期广州司马刘恂在《岭表录异》记述潘茂名与潘州联系,这是第2代传承人。北宋乐史在《太平寰宇记》多次记录潘茂名,成为第3代“潘茂名传说”传承人。第4代传承人南宋王象之,他在《舆地纪胜》描述潘茂名偶遇道士对弈故事。潘茂名传说在明清时期最广泛,官员文人纷至沓来。第5代传承人明成化年间高州知府孔镛,他是《潘仙坡记》作者。第6代传承人明代万历年间高州知府张邦伊。第7代传承人明朝《高州府志》编修曹志遇。第8代传承人清康熙年间余麟杰,一首《潘仙采药歌》流传数百年。第9代传承人清光绪年间举人潘江,他代表作有《潘仙赋》。第10代传承人清光绪年间河池知州谭应祥(高州府茂名县人),他完成经典著作《潘仙全书》。第11代传承人高州市党史地志办主任张均绍长期致力挖掘、宣传潘茂名历史文化,编著《岭南道教先驱潘茂名》。传承张均绍老师的教导,岭南中医梁氏流派第四代传承人、中国作家协会会员廖君(西粤君)出版了《潘茂名研究与综述》,成为“潘茂名传说” 第12代传承人。2025年元旦茂名市非物质文化遗产保护中心召开潘茂名学术传承会,岭南名医彭华正、江西中医药大学硕士李健(沐子健)成为省级非遗“潘茂名传说”第13代传承人。

省级非遗“潘茂名传说”第12代、13代传承人

潘茂名,一位伟大的岭南仁医,他深刻影响了一座城市,影响了粤西南大片区域。跨越一千七百年,这位大师级道医的物质躯壳早已灰飞烟灭,如果有信息轮回,有平行世界,或许他正在关注这座中国南方油城、岭南西部重镇。“石船苍藓”“潘坡丹灶”已经远去,西晋的思前水井依然清洌,鉴江樵夫的歌声仍在回响。潘仙祠内寻仙踪,超世寺前觅故里。高州仙人洞潘仙馆香火缭绕,平云山上潘仙采药歌飘远,潘茂名纪念公园仙墟正烟火人间。

参考文献:

1、唐代《北户录》《岭表录异》

2、北宋《太平寰宇记》《太平御览》

3、南宋《舆地纪胜》

4、明嘉靖《广东通志》《大明一统名胜志》

5、明万历《高州府志》

明嘉靖《淳安县志》

6、清光绪重修《高州府志》《茂名县志》

7、谭应祥,《潘仙全书》,高州城富文楼印书局印,清光绪年间

8、张均绍,《岭南道教先驱潘茂名》,广州出版社,2006年

9、《潘茂名研究与综述》,经济日报出版社,2021年

(作者廖君,又名西粤君。中国作家协会会员,潘茂名历史文化研究首席专家。)

编辑:刘敬源

初审:温 国

终审:黄昌明