张华文

曾有朋友和同事问我:“你们初中毕业报读师范后悔吗?”我们当年报考师范学校,既有偶然性,也有必然性,是当时历史条件下的一种抉择。

一九八一年夏天,我们刚好初中毕业,为缓解农村小学师资严重不足的压力,国家出台政策,从初中毕业生中选招优秀生报读中等师范学校,给予干部身份和城市户口,学满三年毕业,回到农村学校当老师。其时,距离恢复高考仅四个年头,大中专招生录取率十分低下,能够考上大中专院校,不仅是芸芸学子的梦寐以求,也被世人视为天之骄子。尤其是农村户籍的寒门弟子,即可洗脚上田“农转非”,由乡下人摇身一变为城里人,简直给人一种“朝为田舍郎,暮登天子堂”的天差地别。报考师范学校,自然而然成了我们的最佳选择。

当年尚未实行市管县体制,现在的湛江市、茂名市及阳江市同属湛江地区,我们初中毕业只能报考四所学校,即湛江一中、省属师范、县重点中学和镇的普通中学。省属师范学校录取分数线,略低于湛江一中而远高于县重点中学,且只招应届生。考上师范学校的学生,用农民的通俗语言比拟,就像经过风柜、谷筛和米筛层层筛选出来的米头,无一例外都是各地的尖子生。经过中考高手过招,我们能鱼跃龙门,踏入师范学校的门槛,颇有点让人为之踌躇满志。

我们就读的是省属廉江师范学校,招收来自廉江和化州两县的初中毕业生,每县约九十人。学校新址位于廉江城西街岭,原是过去的打靶场和乱坟岗,当时仅建起一幢教学楼和一幢学生宿舍楼,连外墙都来不及批荡;公共厕所和露天冲凉房另建于大楼外面,饭堂是建筑工地的瓦房工棚改造而成;新调入的老师住在学生宿舍楼的单间,或教学楼的教师休息间;校园没有围墙,四面八方都可以进出……处处暴露出仓促和简陋的痕迹。

在课余时间,我们常要参加建校劳动,使用锄头、铁铲和畚箕,挖地基、铲土和挑泥,平整地面和修筑运动场;有时还从地下挖出红色的棺木,或装有骷髅的瓷缸,令人不觉毛骨悚然。学校没有安保人员,晚上由男同学轮班值守,提着哨棒通宵巡逻,一丝不苟护卫校园安全。数九寒天,我们也只能用自来水冲凉,在热气腾腾的烟雾中歌声飞扬,造就了许多“冲凉房歌手”。学校厨房的燃料是木柴,常有个虎背熊腰的讲黎话黑汉,被雇用给学校劈柴。我们每看见他汗流浃背挥舞大斧的样子,就会联想到“力拔山兮气盖世”的壮烈。

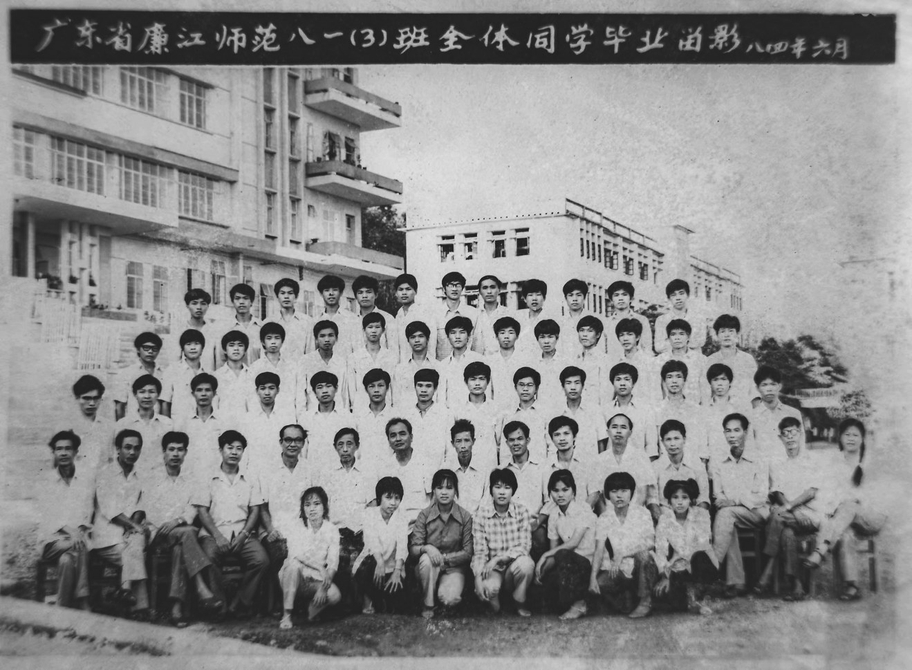

一九八四年夏天,我们圆满学成毕业,像蒲公英一样撒向广大乡村小学。从稚嫩的愣头青到青涩的“孩子王”,我们没有深感荣幸和兴奋,更多的是淡淡的失落和惆怅。我们那些就读县重点中学的同学,次第如凤凰一飞冲天,考上省城或大中等城市的高等院校,人生之路从此天高地阔,山长水远,风光旖旎。我们却被集体提前“分流”到高考之外,用可以考上重点大学潜质的分数,只拿到一个中师毕业文凭,甚至是一些同学终生的最高学历。一辈子没能参加过一次高考的恣意搏杀,成了相当一部分人永远解不开的心结,有多少的委屈和无奈只有自己知道。

那个时候,教师职业社会地位仍显卑微,特别是农村学校的老师,处于所有国家机关、企事业单位链条中的最底层,工作生活环境条件异常艰苦,岗位调动性流动频繁,习以为常居无定所。年青的公办男教师谈婚论娶,连国营农场的割胶女工都以白眼相看。我们身边一些早前师范毕业的老师,多数在农村娶亲成家,就近家乡学校任教,下午放学后火速回家帮忙干活,晚自习时一个裤脚长一个裤脚短,急急忙忙返回学校上课,晴天一身汗雨天一身水,满脸的岁月留痕和疲惫。想到他们的今天,也许就是我们的明天,禁不住有些不寒而栗的悲凉。

为排遣课余时间的孤独无聊,创造一个相对稳定的工作环境,彻底实现洗脚上田的初心使命,我们无法甘于寂寞和沉沦,仿佛不约而同选择了学历的提升,作为二次转变人生命运的重要津口。我们同学有的参加函授学习或自学考试,有的考取地市或省会教育学院进修,基本取得了大学专科或本科文凭。后来,一部分同学转行到行政部门工作,一部分同学调入县城或地市一级学校任教,还有一部分同学当上了大中专院校领导或中小学校长。

我转行到行政单位工作,有时与一些单位领导或人员交流,得知他们原始学历名牌大学毕业,而自己不过一介师范生,潜意识中仿佛有点自惭形愧;但他们有些人说其实初中跟我们同届,他们当年也报考师范学校却没有考上,目光和语言中饱含着敬意。我们那些坚守教育一线的同学,都成了各地的骨干教师,或者名牌教师,撑起了城乡教育的大半个天空。了解我们这批中师生的地方教局领导、中小学校长,都一致赞扬我们这批中师生,高度认可这批中师生的悟性与天分。他们说,这批中师生都是那个时代的“学霸”,如果不选择读中师,而是读高中考大学,放在如今可能考上985或211,应该是国家的栋梁之材;然而由于选读师范,成了垫在金字塔最底层的铺路石,是国家基础教育的大幸,而对于前途命运来说,确实又是个人的大不幸。

我则以为,假如不现实,现实没有假如。曾读过这么一句话:“始终相信上天安排,我到哪里都是为了去做自己该做的事情,遇见该遇见的人,熬得住无人问津的寂寞,才配得上诗和远方。”堪称半个圣人的晚清名臣曾国藩说过:“世界上的人,其实就是棋枰上的子……”,此话貌似消极无奈,细想却精辟通透。我想一代人有一代人的使命,一代人有一代人的事业,我们的中师生芳华,亦如此而已。

王阳明大师说:“此心光明,亦复何言”。吾深以为然。

编辑:葛伟宇

初审:温 国

终审:何康源