笔架山森林公园。

笔架山森林公园主入口。

山路迂回曲折。

自然景观吸引游客打卡观赏。柯丽云摄

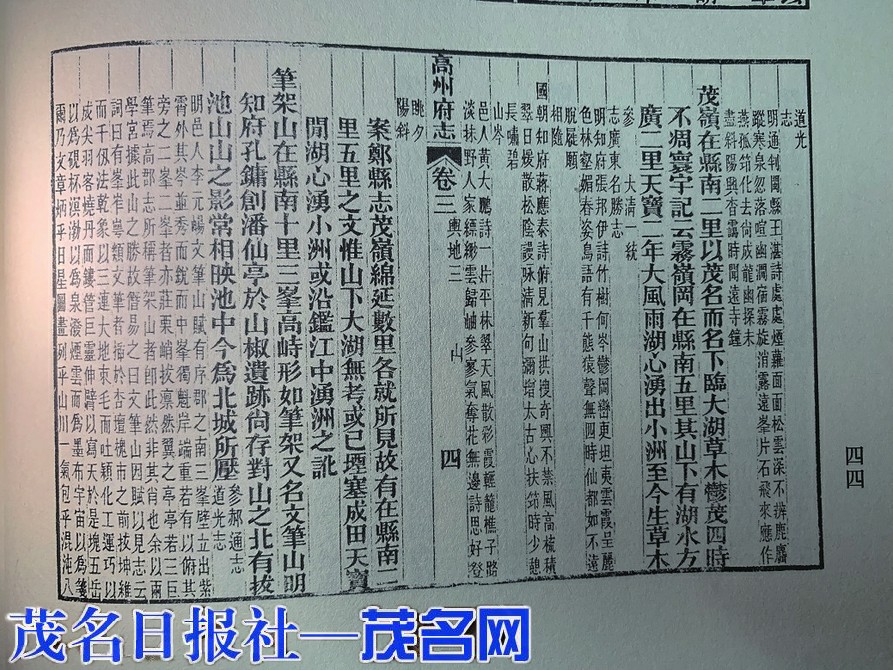

光绪《高州府志》关于笔架山的记载。

俯瞰笔架山全貌。

“山不在高,有仙则名。”笔架山,位于高州城南,海拔不算高,却是高州城郊标志性的名山。该山不仅承载着丰富的历史文化,更是大自然鬼斧神 工 的 杰作。这里,自然与人文相互交织,构成了一幅美丽的画卷。

笔架青峰入选高凉八景

打开万历《高州府志》,在山川部分可以看到各座山岭的分布情况,比如,茂名县南一里曰南宫岭;二里曰茂岭;十里曰笔架山,三峰高出,状如笔架。由此可见,笔架山之所以得此名,是因其山体形状酷似传统的笔架。

光绪《高州府志》和光绪《茂名县志》都记载了关于笔架山的内容:笔架山在县南十里,三峰高峙形如笔架,又名文笔山。明知府孔镛创潘仙亭于山椒,遗迹尚存。对山之北有拔池,山山之影常相映池中,今为北城所压。

笔架山是高凉八景之一,被誉为“笔架青峰”。光绪《茂名县志》记载了高凉八景,分别为鉴江秋月、茂岭晴岚、石船苍藓、笔架青峰、潘坡丹灶、观山玉井、东山樵唱、双渚渔歌。据《高州县志》(2006版)记载,明初,高州治从旧城迁至茂名县城,茂名县城即称高州城,后对高州城周围的文物景点进行选评,最后确定八个景点,称高州八景。为了区别于前旧城的高州地域名称,故将高州城的八个景点称为高凉八景。清代因之。

笔架山山峰青翠欲滴,犹如一幅天然的水墨画,自古以来便是文人墨客争相吟咏的对象。明代高州知府张邦伊、清代高州知府蒋应泰、陈淮,茂名知县钱以垲及内阁中书黄大鹏等皆有所作。据《高州县志》(2006版)记载了黄大鹏以高凉八景为题所写的诗,其中一首为《笔架青峰》:“台鼎当阳列,三峰类削成。砚洲供细点,笔塔赖高擎。黛重云初散,烟深墨更明。巍巍凌汉表,长对案中横。”而《笔架青峰》等名胜古迹的木刻版画被载入清乾隆年间《高州府志》。

古往今来,人们除了吟诵笔架山的景观,还将笔架山与文笔塔、学砚塘喻为高城文房三宝——笔、砚、笔架,认为这文房三宝寓意着高州文运昌盛。

自然景观引游人打卡

笔架山不仅具有丰富的历史文化,还是自然景观的宝库。《高州县志》(2006版)介绍了“笔架青峰”——位于高州县城南郊3公里的笔架山,山地面积4.5平方公里,有左、中、右三峰,三峰一线并列,形似笔架,因而得名。山体由花岗岩组成,表层为赤红壤。主峰海拔208米,左右两峰高约百米。山上草木葱郁。山虽不甚高,但由于山北是高州城南郊的空旷小盆地,山南是鉴江小平原,三峰挺拔壁立,因而显得格外峻峭奇丽。风和日丽之际,登山极目,不仅古城风光尽收眼底,尤觉山势奇突,气宇轩昂,有奋发向上、人杰地灵之感。

笔架山上有一座显眼的电视塔。据《高州县志》(2006版)记载,1993年1月9日,高州县广播电视局为解决收听广播、收看电视难问题,在海拔208米高的城郊笔架山兴建广播电视发射干塔,并于6月初动工兴建,该塔中心占地共250亩。1995年12月13日,笔架山广播电视发射台开播。如今,该塔已成为笔架山的一道独特风景。

每逢节假日,笔架山森林公园的游客络绎不绝。该公园以笔架山为主体,于2014年动工建设,位于高州市东方大道一侧,其规模宏大,路边设有配套停车场、入口广场,极大地方便了游客的到访。

近日,记者自茂名市区出发,经过半小时的车程后抵达公园。沿着山路漫步而上,道路两侧参天大树郁郁葱葱,四周鸟鸣虫唱,营造出一种幽静的氛围。偶尔,还能听到一些游客在下山途中哼唱古老的曲调,令人感受到岁月的深邃和历史的韵味。沿着曲折迂回的路线,登上高处,眼前的视野顿时变得开阔起来,城市的美景尽收眼底。夕阳西下时,余晖洒落在山峰之上,为笔架山增添了几分神秘与壮丽的色彩。

如今,高凉八景已经逐渐淡出人们的视线,但笔架山始终是远近闻名的地标性景观。它不仅是一处自然景观,更是一段历史的见证,见证了县城的变迁,也见证了高州地区文化的传承与发展。

策划:吴小英 周华君

统筹:陈珍珍 周振锋

采写/图片:林夏 通讯员 玮玮

编辑:车杰蓉

初审:温 国

终审:邓义深