摘要:

在我市信宜思贺镇也有这么一条村庄——传说当地梁姓的先祖为了反抗封建王朝的苛捐杂税,躲进了深山隐居,从此过上了衣食不忧的生活,因而该村叫不忧村。但是解放后,抗税躲进深山的不忧村人自觉拥护共产党的领导,积极交税,改革开放后,该村的梁姓子弟更是从相对封闭落后的深山走向全国。

晋代大诗人陶渊明笔下虚构了一个因为避难而与世隔绝,但是人们生活安宁,不忧吃不忧穿的世外桃源。在我市信宜思贺镇也有这么一条村庄——传说当地梁姓的先祖为了反抗封建王朝的苛捐杂税,躲进了深山隐居,从此过上了衣食不忧的生活,因而该村叫不忧村。但是解放后,抗税躲进深山的不忧村人自觉拥护共产党的领导,积极交税,改革开放后,该村的梁姓子弟更是从相对封闭落后的深山走向全国。现在,不忧村更多地被人写作“笔休村”“北丘”或者“毕休村”。

依山而建的不忧村

不忧村原始风光如同画卷

山路弯弯、山溪潺潺、山花烂漫,从思贺镇岗坳村委会到不忧村的道路虽然曲折陡峭,但是两旁的景色美不胜收。这条硬底化村道长约3公里,在约10年前,由政府及村民共同出资兴建,是不忧村通往外界的唯一道路。一个急转弯就到了村道尽头,这时,一个幽静的小山村扑入眼帘。山溪、密林、小楼,和在稻田中耕作的村民、在村中嬉戏的小孩相映成趣。

不忧村位于不忧山的腹部。海拔1000多米的不忧山为思贺镇第二高峰,山上植被茂盛,各种受保护动物、植物不时可见。山中,山脉逶迤,云蒸霞蔚,原始风光如同画卷。在山顶,思贺镇及附近罗定市太平镇等处的景象一览无余。

乡村生活远离尘嚣,不忧村美丽安静的自然环境,让人仿佛走进了陶渊明笔下的世外桃源。但是电话、电视、小车等现代文明的产物又告诉你,这是一条普通的山村,和全国各地的村庄一样,在党的带领下,村民走上了致富的道路。

深山隐居过上了衣食不忧的生活

不忧村村名的来历,村民都一致地说出一个相同的传说——明朝末年,梁氏祖先为了反抗朝廷的苛捐杂税,躲进了深山隐居,依靠勤劳和智慧,过上了衣食不忧的生活。

据不忧村村民拿出的梁氏族谱记载,南宋年间,原居住在南雄珠玑巷的梁氏先祖,因胡氏案发,南迁至罗定。明正德六年(1511年),一部分人从罗定迁至现在的思贺寨岗。梁氏先人这一段迁徙的历史,在信宜县志上也有记载。

村民梁其超说,大约是明万历年间,朝廷的赋税明显增加,住在思贺寨岗的梁氏族人就想办法反抗。但是弱小的老百姓肯定是斗不过如狼似虎的官兵,于是他的七世祖就带着部分家人躲进了深山。他们选择躲避官府征税的地方三面环山,只有一个狭小的山口通往外界,一般人根本不知道这里住有人家。

村民们在山间种田

躲进大山后,梁氏祖先充分发挥山里人家勤劳智慧的特点,开垦荒山种林。他们在大山上种上了黄榄等经济林,还种上可提取靛蓝等天然染料的植物,然后偷偷挑下山卖,不久经济收入就大为增加。加上他们不用向朝廷交沉重的赋税,日子慢慢富裕了起来,于是村庄就叫不忧村,村后的大山就叫不忧山。

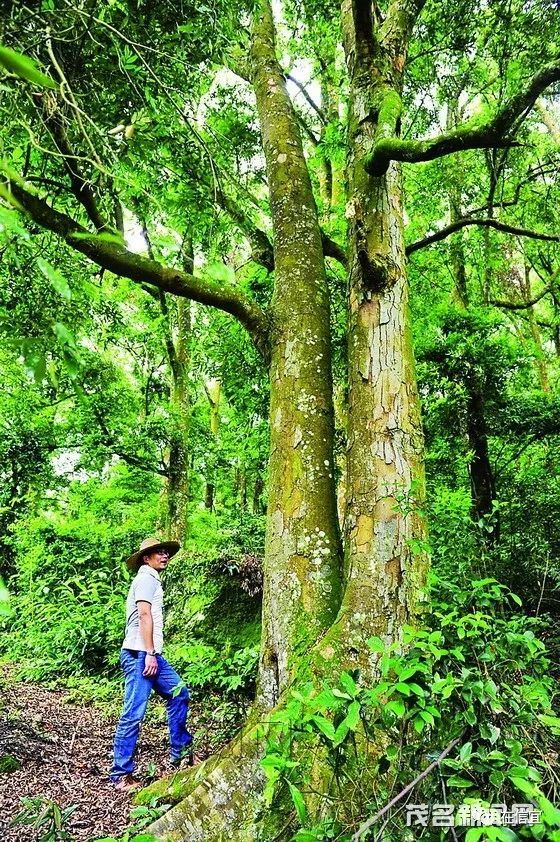

现在的不忧山中,还有一大片梁氏先人中的红赤梨林。记者看到,这片红赤梨林有数百条之多,大的成年人已经抱不过来。梁其超说,在上世纪60年代,这片红赤梨林曾经被砍伐光,树木拉到电白海边造渔船。现在看到的红赤梨林是在砍伐后的树头发芽长成的。在上世纪,不忧村村民还不怎么懂得重视和保护这片树木,只要村集体活动需要用到钱的地方,首先想到的是砍红赤梨树去卖。后来经过华南农业大学专家的鉴定,确认这是一片珍稀的红赤梨林后,村民才将其当宝贝一样保护起来,并用这些树的“风水林”的名义,禁止砍伐。

红赤梨林中的夫妻树

世上没有不透风的墙,不忧村村民不交税的消息很快给官府知道了,于是官府派人进山围剿。但是不忧村村民把守住进山的唯一道路,很官差对抗。虽然官府多次想进入村中收税,但是不忧村易守难攻,官差没有一次成功入村。不忧村村口有一个深不见底的山洞叫石蛤埇,传说被打死的官差就埋在了这里。到了清朝的时候,清政府也想派官差入山收税。清朝的官差知道从正常道路很难进入不忧村,就想从不忧山爬山进村。但是村民知道消息后,在山上埋伏。参加埋伏的村民手中有从外地买来的火枪,其中一个人枪法非常好,一枪就打中领头官兵用来发号施令的喇叭,吓得他们连忙撤退了。

新时期村民生活更加不忧了

随着社会的发展,到了民国时候,不忧村村民虽然对腐败的民国政府深恶痛绝,但是村民开的商铺已经开始守法经营。为了避免外界对不忧村的误解,该村村名也逐渐叫“笔休”“北丘”等。解放后,村民更是极力拥护党的领导。在不忧村一栋旧房前,记者仍然能看到解放初村民写的标语“快交公粮,快消灭美蒋”。

而现在不忧村这个“世外桃源”也不再是和外界隔绝的封闭山村,解放后特别是改革开放后,不少不忧村村民走出了深山,经商、当公务员等等,可以说全国各地都有了不忧村子弟的足迹。梁其超就是不忧村最早走出山村,通过改革开放政策致富的村民之一,现在年纪大了,他又回到村中居住。他说,无论外面多么精彩,最终还是感觉世外桃源就在不忧村。现在不忧村还有600多人,但是在家纯靠务农为生的仅有100多人。这100多人在山中种上了很大面积的柑橘树,每年收入可观。而传统的凼仔鱼、养猪等养殖业的兴起,村民的收入渠道大为增加。富裕起来的村民非常热心支持公益事业,集资建硬底化进村公路时,村民踊跃捐款,其中梁其超一家的捐款占了村民捐款的一半。

在党的好政策引导下,外出的村民在外面广阔的天地大有作为。在家耕种的村民虽然没有大富大贵,但是丰衣足食,怡然自乐。在新时期,不忧村村民的生活更加不忧了。