摘要:

上了年纪的茂名人都不会忘记“六百户”。60年前,六百户是茂名市区很特别的一个地名,她有特定的含义,是当时茂名市第一代建设者们——建工部四局职工的栖身之所,承载着茂名建市初期特殊又艰苦的历史。

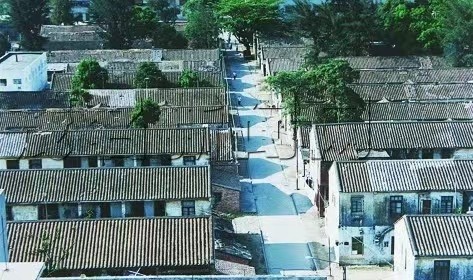

六百户建筑群(历史资料图片)。

上了年纪的茂名人都不会忘记“六百户”。60年前,六百户是茂名市区很特别的一个地名,她有特定的含义,是当时茂名市第一代建设者们——建工部四局职工的栖身之所,承载着茂名建市初期特殊又艰苦的历史。

六百户建筑群,俗称“猪笼屋”,位于市区河西建设路附近,今新中路一带。1958年,为解决油城建设者们的居住问题,建设者们亲自动手,群策群力,烧红砖建成瓦面平房和二层的瓦面“猪笼楼”,作为600户工人新村住宅区,因此大家把这里叫做“六百户”。这些平房多数为砖墙瓦面或薄壳结构,房间的天花为窑洞式拱形结构,冬暖夏凉,因此被住户形象地称为“猪笼屋”。几十幢房屋外观一致,布局整齐,颇为壮观,在当时算是“高尚住宅区”了。据说“猪笼屋”曾经居住过苏联援建专家呢。1963年7月,第四工程局完成了茂名炼油厂建设任务,撤走后,将各种生活服务设施(包括“六百户”)移交给茂名市政府,变成了这座新兴工矿城市的公共设施。

六百户当时一排排的平房整齐划一,而一排平房又分为好几户,左邻右舍亲如一家,真诚相处,守望相助,正如居民们常说的“一家在烧肉,全街都飘香;一家在唱歌,家家跟着唱”。晚饭后,人们会纷纷拿着葵扇,搬着凳子出房外的空地聊天纳凉或开会学习;小孩子们在屋前的水龙头上洗澡、嬉戏,或者玩捉迷藏,玩公仔纸,跳房子,踢皮球等等,这温馨祥和的幸福情景令人终生难忘。

工友邻里虽然来自五湖四海,南腔北调,生活习惯、语言环境差异很大,但大家的心是相通的,“一家有难百家帮”已成为大家的责任和义务。邻居有病痛或生活有困难,大家都会主动伸出双手竭尽所能帮忙,帮邻居送水送药,劈柴做饭,照看孩子是常事。

到了上世纪90年代,六百户迎来了热闹繁华的黄金年代。借助改革开放的春风和毗邻茂名汽车总站,交通便利,方便货运物流的优势,这里被政有关部门和精明的商人看中,把其中大部分住户搬往河东等地居住,留下的旧房屋经过重新装修改为商铺,逐渐成为茂名市最早也是最专业的大型服装、鞋帽及小商品、生活用品批发集市。各种商品物美价廉,应有尽有,堪比广州火车站的白马批发市场,成为茂名地区乃至湛江、阳江、广西等地知名的批发中心。每天从早到晚,人来人往,车水马龙,货如轮转,热闹非凡。其商业模式以销售上游厂商服饰货尾为主业,20多年来成功走出一条“收货与销售”的产业链。有人统计过,在广州昌岗中路著名的服饰尾货批发集市,经营者90%来自茂名市六百户。在华南、西南、广西等地六百户商家每年销售服饰收入20多亿元,商业声誉传遍数省。在十几二十年前,六百户成为茂名普通百姓、城乡居民的购物天堂,每逢节假日,市民一家老幼结伴前往六百户购买心仪的物品,然后满载而归。此举,成为居民们的憧憬和美谈,成为老一辈茂名人一家三代的美好回忆。

六百户具有特殊的历史意义和纪念价值。60多年来她陪伴着茂名这座年轻城市的成长,也陪伴着几代土生土长的茂名人走向美好的未来。茂名市从建设之初的“六百户”人家,到现在的城市向南向海发展。如今,一个宜居宜业美丽的现代化海滨城市已经崛起在南海之滨。六百户就是茂名的母亲,孩子再辉煌,也不能忘记母亲的哺育和无私奉献。

2021年10月,市委书记庄悦群(时任市长)调研了六百户建筑保护及维修情况,他强调要保护好城市记忆、历史文化遗址,系统做好六百户等历史文化遗址保护工作,让老城区焕发新的活力。

我们有信心满怀希望地期待着,期待着六百户的新生和再创辉煌。

(王如晓尹兆平)

编辑:刘敬源

初审:温 国

终审:朱武军