摘要:

在电白岭门镇,一座占地2400平方米,拥有68间厅房的精美老建筑群,它就是岭门大榜村的“五桂庐”,被称为“民国电白第一宅”。

“五桂庐”布局严谨巧妙。

“五桂庐”雕楼。

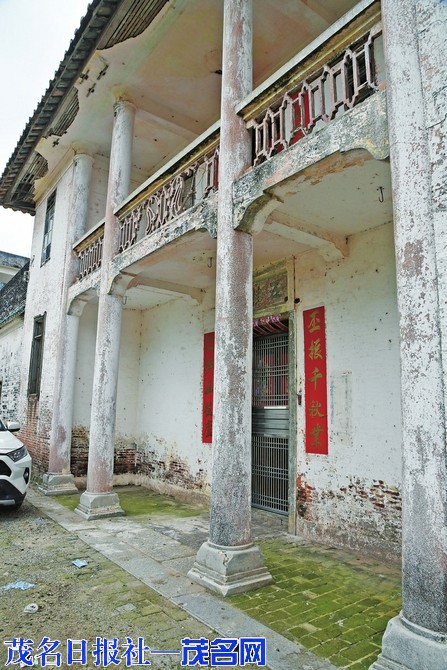

“五桂庐”正门柱。

“五桂庐”正面。

“五桂庐”墙上雕饰。

墙上枪眼和流水孔。

扫一扫 看视频

茂名网讯 在电白岭门镇,一座占地2400平方米,拥有68间厅房的精美老建筑群,它就是岭门大榜村的“五桂庐”,被称为“民国电白第一宅”。建筑群坐南向北,砖石混合结构,“回”字型两层园中园布局,两座雕楼殿后,四周约有50个“枪眼”。格局威严,气度不凡。

“五桂庐”建筑精美

电白岭门毗邻阳江儒洞镇和沙扒镇,岭门大榜村则位于美丽的南海边,这幢精美老建筑群就在大榜村中央位置。该建筑群坐南向北,为砖石混合结构,有高大的门楼,墙体均由青砖和部分石头砌筑而成,分上下两层,四周用十几米高的围墙围起,围墙也分两层,四周设计有很多“枪眼”,每个长约30厘米。大宅长约60米,宽约40米,总面积约2400平方米。大门口内约20米处,又建有一座四合院式“回”字两层大屋。紧连后围墙左右两侧,分别建有一幢四方形雕楼,高约17米,可监控方圆几里。雕楼向外三面墙上,又有数个长方形或圆形枪眼。东、西围墙上各有12个窗,南墙约有22个。老宅北边,有一装饰严谨结实的巨大门楼。门楼高约15米长约30米,估计是既作大门又似护宅城墙,分两层五间过,中间上下两层共分三间,用八条高大石柱子作承重柱,缺空砌筑成三个斗拱门,气势夺人,一看就知道是非一般人家。一楼牌楼大门上沿,用雕灰写着“五桂庐”三个古朴大字。牌楼屋顶沿线四周,设计有飘出约一米的雅致屋檐,上用实木架构而成,直线曲线上下相配,互相咬合,整齐有序。屋面由厚重灰瓦一块块砌成,是典型的民国时期的建筑风格。

整座建筑占地较大,回回相扣,园中有园,四平八稳,层层递进,长窗叠瓦,条梁结实,嵌花精美,古色古香。内有防漏、排水装置,有四通八达的走马楼,加上外周三边环海,门前沃野,轻风徐来的自然环境,被称为“民国电白第一豪宅”。有研究古建筑的行家说,“五桂庐”以中国传统建筑风格为主,兼具西方建筑影子,有相当高的研究价值。后屋两个高耸炮楼,四周50个枪眼,更彰显主人的不凡经历和滴水难漏的缜密构思,颇具艺术价值和历史意义。

“五桂庐”的故事

昨日,茂名晚报记者在现场看到,大榜村已成了圩市,该老建筑群就在圩中央路边处,透着古朴气息,还有人在老宅内居住。圩上有超市、小食店等,人来车往十分繁华。据大榜村老支书许世源介绍,老建筑群原来三面都是海水,仅有一块坐南向北的陆地,伸入海中去,后来三面填成了陆地,姓许人家几百年前已聚居于此了,现发展已过万人。该老建筑的真正主人是许炳忠,其父生有五子,故大宅取名“五桂庐”。

1946年,大宅开始建设,1948年建好,选料上乘,建筑精美,很多木梁都是进口的,建成后在当地轰动一时。解放后至1984年,该大宅先后用作大榜小学教室、大榜公社办公楼、大榜大队办公楼。当时村中有邮局,其办公室也设在此。1986年,改革开放后,当地党委政府落实侨务政策,将该幢老宅退回给许家的后人。现在在此居住的就是许家后人的其中一位。

据介绍,大榜钟灵毓秀,人才辈出,大榜村中还有一座明初保存下来的古庙,已有600多年历史,有一座250年的老屋。这些古庙老建筑,在岭门在大榜日新月异的新农村建设中,相映成趣。当地一村民对记者说,这些古庙老建筑的历史价值和艺术价值是当地的瑰宝,值得人们去认真思考和开发利用,使其在新时代焕发新的生机。

文/茂名日报社全媒体记者黄楚凡 通讯员朱彩玲杨罗理

图/茂名日报社全媒体记者黎雄

编辑:李慧敏

初审:温 国

终审:朱武军