摘要:

在高州市长坡镇高村坡头村有一座保存完好的莫氏宗祠,其独特和充满艺术魅力的古建筑堪称高州古建筑代表,是高州地区古祠堂的一枝奇葩。

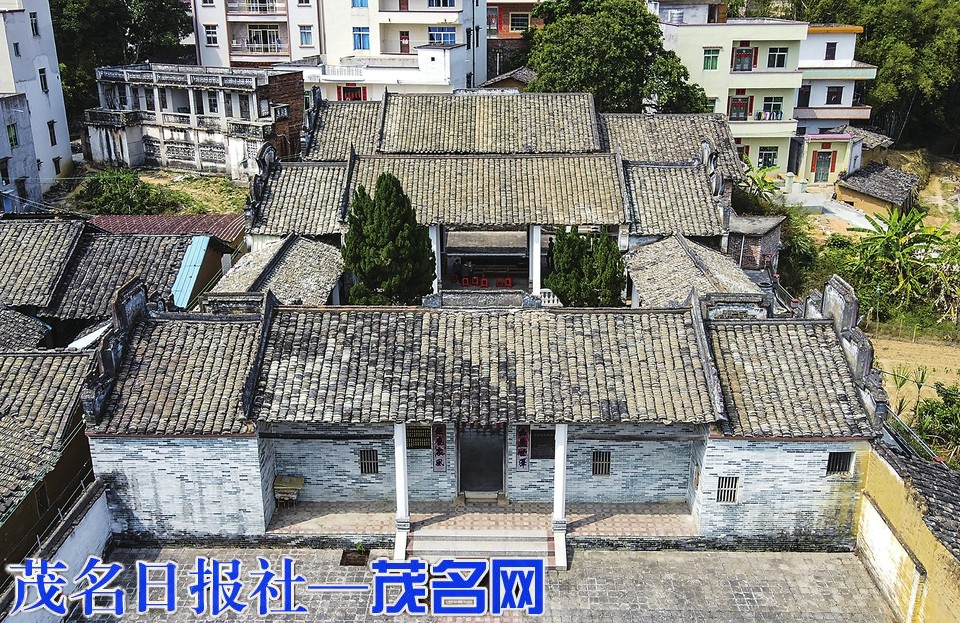

俯瞰莫氏宗祠

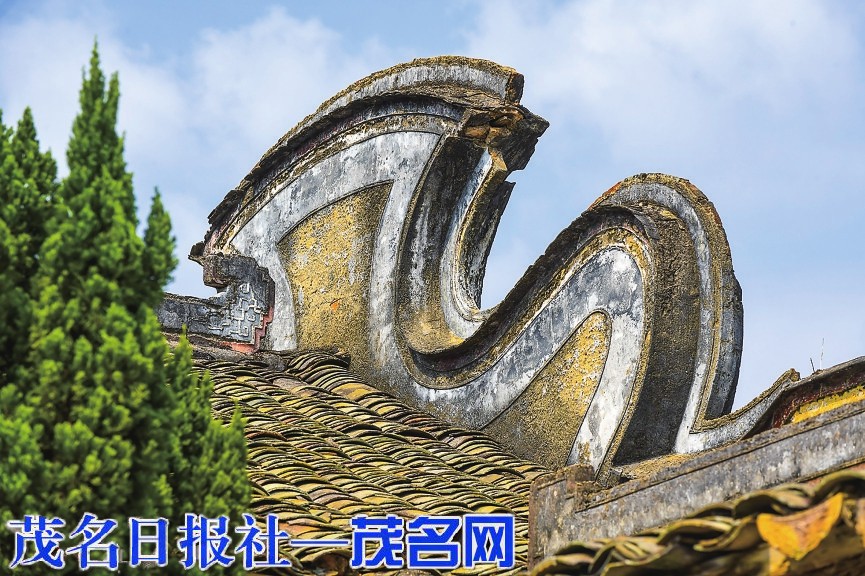

风火山墙

“太狮少狮”木雕

“麒麟喜鹊”木雕

扫一扫 看视频

茂名网讯 在高州市长坡镇高村坡头村有一座保存完好的莫氏宗祠,其独特和充满艺术魅力的古建筑堪称高州古建筑代表,是高州地区古祠堂的一枝奇葩。3月14日,记者走进高村,一睹该古祠堂风采。

161年老祠堂

莫氏宗祠位于长坡镇高村坡头村,座北向南背靠山,地势为北高南低。祠堂依地势而建,逐进抬高。从门楼进入后,可见有“莫氏宗祠”横额,对联为“幽燕世泽,钜鹿家风”,正显示其姓氏来历。

据现场测量,该祠通进深61米,总面阔26米,占地面积1586平方米。宗祠为四合院式布局,五间三进二天井,东西廊庑,左右各有厢房及小天井,前面还有门楼和围墙。门楼原是牌坊式,现已改建。每一进间地高相差是90厘米。多处墙壁、檐前上留有壁画。梁间枕木极为精美,梁托木雕成莲花状,色彩鲜丽。据高州博物馆对高州地区的调查发现,该祠堂是高州地区的古祠堂中,发现规模较大,建筑艺术精致,层次高,保存得比较好的。

据该祠堂管理人员介绍,祠堂始建于清嘉庆初年,原位于龙堂,咸丰辛酉年(1861年)因避陈金釭起义而迁建于高村的坡头,重修于光绪四年(1878年),迁建于此至今是161年。在上世纪六、七十年代,里面的屏风、雕龙等被损,屏风中原挂有一块“状元”匾也被毁。据介绍,以前的门楼十分宏伟,入门楼后右边有一个很大的字纸炉,是供学生烧废字纸用的。门楼因年久失修倒塌,而字纸炉则是被损。

为育人学堂130多年

据了解,该祠堂自1861年建成后就一直作为学堂,称麟山学院,用来教育莫家子弟。民国时期这里改为公立学校,成为当地著名学堂。民国《茂名县志稿》有这样的记载:“第八堡国民学校在高村莫氏宗祠,本校由第四区私立麟山初级小学改。莫氏先祖尝拨租,两班共五十五人”。新中国成立后的高村初级小学、高级小学也都一直设于此,直至1997年学校搬到新校后,该祠堂交还村中族人打理。2018年,该祠进行了最近的一次修缮,使有些地方多了一些“磁砖”景象。

记者在厅中发现三张刻有“麟山学校”字样的太师椅。据莫叔介绍,以前有很多这种太师椅,在上世纪六、七十年代时被破坏,现存在祠堂的几张都是以前在外作为办公用才保存下来。

莫叔介绍说,原“莫氏宗祠”四大字及对联是上世纪70年代成立高级小学时铲掉的,以前的字是突出来的灰塑字,字体丰满有力,现在的横额和对联是仿原字描上去的,艺术感比以前的差多了。在新中国成立之初,他们小时候读书时,祠中大屏风十分美,大圆体原木雕刻的龙栩栩如生,百鸟归巢、花草树木等图案十分漂亮。

该祠建筑高大宏伟、俊美古朴,是村中最引人夺目的建筑。据了解,古祠除作为学堂外,也是当地一个主要的活动场所,在革命时期,当时几个地下党同志白天上山躲藏,夜里就悄悄来到莫氏祠堂开会,互通信息;在上世纪五十年代至七十年代,这里是村中宣传、娱乐、跳秧歌舞的地方。

《尝簿》记录曾经的辉煌

在该祠堂,除可见的建筑的艺术外,保留下来的文字方面的资料不多,还保管较好的是一本民国年间调查当时祠堂资产的《莫氏宗祠尝簿》,时间是民国十三年十二月,里面记载了祠堂所拥有的资产及地租、管理人员、资产如何分配等内容,上盖有“茂名县政府”字样的印章。据所记,当时祠堂拥有的资产十分可观,还在高州办有学馆,村中人要到高州继续读书就入住学馆。据了解,尝簿的原件已由族人捐给了高州博物馆,现族人保留的是复印本。

古祠研究价值高

记者从高州市博物馆了解到,该祠的建筑做法具有一定的科学性和代表性。建筑风格有普遍性,又有其独特的之处。该祠的风格可为研究古祠堂、古建筑提供一定的参照标准。从该祠堂建筑风格来看,渗入有广府风格(珠三角地区)。从外观看,祠堂主体完整。

该祠艺术装饰完整丰富,是最具典型性的乡间古建筑。有造型各不相同的风火山墙,充满吉祥意义的木雕图案,屋面的瓦当和滴水均雕有双喜或莲花纹样,栏杆、漏窗的通花装饰,墙楣、墀头等处的彩绘壁画和各式灰塑图案,无不让人目不暇接。无论从历史、科学方面还是艺术方面来说,莫氏宗祠都具有很高的研究价值。

从祠内的对联及壁画去研读,可知当地莫氏先祖的迁居史及功名上的成就,还可知宗祠所处地理位置及充满灵气的山川气势。

文/茂名日报社全媒体记者李光耀

图/茂名日报社全媒体记者甘杨松

编辑:李慧敏

初审:许 泰

终审:朱武军