摘要:

茂名市各级党委政府坚持以人民健康为中心,持续深化医药卫生体制改革,扶持医疗卫生行业做强,努力为人民提供高质量的医疗保障。

编者按:地处我省山区县域,规模、实力却比肩省城医院,是大病不出县的医改样板,多次获得国家和省级的肯定和表彰。这是怎么样的一家公立医院?本报记者深入实地,向读者呈现一个真实的高州市人民医院。

2021年4月,高州市人民医院获颁“广东省高水平医院”牌匾。

5G直播高州与北京安贞医院专家线下联手手术,线上北京专家实时观看指导。

构建立体式急救体系,火速救援。

茂名市各级党委政府坚持以人民健康为中心,持续深化医药卫生体制改革,扶持医疗卫生行业做强,努力为人民提供高质量的医疗保障。

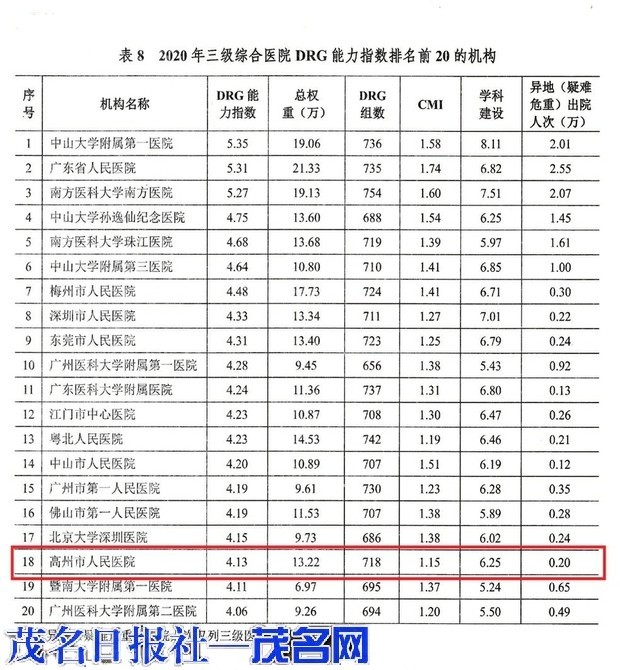

今年11月,广东省卫生健康委发布《2020年广东省DRG住院医疗服务综合评价分析报告》。作为广东省“大病不出县”样本而备受关注的高州市人民医院,DRG能力指数在全省131家三级综合医院排名第18,是茂名地区进入全省前20名的唯一医院。今年4月,广东省高水平医院建设推进会暨第二期高水平医院签约仪式在广州举行,高州市人民医院正式获颁“广东省高水平医院”牌匾,为百姓健康带来更强的护盾。

综合服务能力居全省前列

为进一步推动“健康广东”“卫生强省”建设,加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,广东省卫健委委托广东省医学会组建专家委员会,于8月18日对广东省第二期共20家高水平医院的建设方案合理性等进行专业评估。在近日发布的《2020年广东省DRG住院医疗服务综合评价分析报告》中,高州市人民医院成绩亮眼。

DRG能力指数,通俗说就是医院综合服务能力水平的体现。在这份含金量十足的官方“省考”成绩报告中,地处山区县域的高州市人民医院,跟资源优越的省部级医院、地市级医院比赛,同一标准比拼医疗技术难度、收治病种的广度、学科建设等核心能力。“同台竞技”之下,高州市人民医院综合服务水平“领跑”大部分地市级医院,甚至堪比一些省城医院水平。

在全省三级综合医院DRG能力指数排名前20名之中,广东中部、西部地区仅有广东医科大学附属医院、高州市人民医院入列。高州建设方案在9家粤东西北地区高水平医院中排名第1位,在全省三级公立综合医院DRG医疗服务效率指标排名居全省第6,高州医疗服务“高性价比”优势凸显。

在收治跨市住院的异地疑难危重出院人次指标,高州位居广东中部、西部地区榜首,年出院病人11万人次之中的41%病人来自高州以外。

打造前沿医疗技术高地

广东省委、省政府大力推动高水平医院建设,自2018年以来,先后分两期遴选50家高水平医院进行重点建设,取得显著进展。

今年3月,广东第二期高水平医院公布,高州市人民医院成功入列,这是广东首次在县域布局建设高水平医院,旨在破解粤东、粤西、粤北县域优质医疗资源相对匮乏的困境。

省政府的高位扶持,让高州市人民医院的医疗服务能力建设再次按下“加速键”。该院依托国家心血管疾病临床医学研究中心(北京安贞医院)、国家呼吸医学中心(广州医科大学附属第一医院)和高校等顶尖力量,围绕临床疑难问题展开攻坚,打造以精准医学、干细胞、3D打印、器官移植等20多项前沿医疗技术高地,以“急救-护心-强肾-壮肺-促健”为路径建立五大优势专病中心。

今年3月,我国慢性肾脏病规范化诊治的主要倡导者和奠基人之一,国家卫健委肾脏病质控中心专家组专家、原广东省人民医院肾内科主任、博士生导师史伟签约入职高州市人民医院,成为肾病领域的领军人才,将为高州打造一支堪比省城的“不走的高水平临床人才队伍”,增强优质医疗服务在基层的普及性。

如今该院已有入职博士22人,进站博士后13人,入职硕士128人,博士生导师2人,硕士生导师13人,高级职称人才473人。医院建成省级专科5个、高校学科2个、省级研究基地6个,通过国家药物临床试验机构(GCP)资格认定,获认证为国家标准版胸痛中心、高级卒中中心,可开展237个常见病/疑难病和223个关键手术/技术当中97%的项目,18个学科专业综合水平位居全省131家三级综合医院的第14名。

坚持公益引领,高端人才技术下沉,让高州群众足不出县能得到高性价比的医疗服务,让县域群众在“家门口”享受到高质量的健康保障。高州的医改经验,获得中央改革办的肯定。高州市人民医院成为国家卫生健康委等6部委评定的全国现代医院管理制度试点医院,是广东省5家试点医院之中唯一来自粤东西北地区的医院。

打造强大护盾

为县域群众提供高质量健康保障

“消融针可能要退后一点”“好!高州做得挺顺利”……借助5G网络,一场精彩的远程微创介入手术在中山大学肿瘤防治中心与高州市人民医院肝胆外科上演。400多公里外的广州专家“现场”指导,高州专家联合超声科、肿瘤内科成功为一名肝胆管细胞癌复发患者实施了超声引导下射频消融手术。如今,随着技术创新的加持,高州不断突破肝胆领域的大病重病的救治困境,患者足不出县可便捷地享有高水平的医疗服务。

今年5月19日,“广东省高水平医院”重点项目签约启动仪式在高州市人民医院举行。国家心血管疾病临床医学研究中心、国家呼吸医学中心、华大基因临床精准医学中心、中山大学干细胞与组织工程研究中心,分别与高州市人民医院签署深度合作项目,共同致力为县域群众提供高质量的健康保障。

专注“救心”,高州以手术救治危重、复杂的心脏病人著称,心脏病人70%以上来自粤西甚至省外。心外科是广东省“十一五”医学特色专科、广东省医学会心血管外科学分会副主任委员单位、广东省心脏重大疾病诊治工程技术研究中心,年心脏外科手术约2000例,位居全国前列。

对于县域急性胸痛病人,该院搭起救心“高速路”,由心血管内科领头建立急性心梗的协同救治体系,获评为国家标准版胸痛中心,成功开展冠脉支架植入、无导线起搏器植入技术、经皮房颤射频消融+左心耳封堵一站式手术等高难度心内介入微创手术,年介入手术超过1500例,位居全省前列。数据显示,该院心梗患者从入院到开通血管平均时间为55分钟,最快纪录为14分钟,优于国家标准(不能超过90分钟)。该科当选广东省介入性心脏病学会起搏电生理分会副主委单位、广东省医师协会心脏起搏与电生理医师分会第一、二届副主委单位。

ECMO技术为高级心肺功能支持手段,被誉为重症患者的“最后救命稻草”,代表着一家医院、一个地区疑难危重患者的救治水平。该院体外生命支持中心是国内较早开展ECMO的单位,目前已开展逾170例,当前,县域一半以上的病种均为呼吸病,防控任重道远。去年12月,高州市人民医院成为首批26家国家呼吸医学中心广东地区的协同医院之一。

如今,围绕肺肿瘤、慢性阻塞性肺疾病、哮喘等呼吸道急危重症,该院已能常规开展高难支气管镜介入检查和胸腔镜治疗新技术,治疗重度哮喘的支气管热成形术至今已逾200例次。此外,该院胸外科持续做强,成为广东省重点临床专科、广东省食管癌研究所分中心,近年来成功开展双肺移植、全腔镜食管癌手术等高难度新技术,并推行快速康复“免管免禁”模式,在解决群众“大病不出县”的难题上交出一份亮眼的答卷。

值得一提的是,除了手术治疗、药物治疗之外的第三类前沿治疗技术——细胞治疗已被引入高州开展研究。

如今该院占地600平方米、领先粤东西北地区的现代化研究型细胞实验室已通过GMP、GCP认证,投入非临床使用,干细胞临床研究项目和机构备案已经通过广东省卫健委和国家干细胞秘书处形式审核。

精准医学平台是高州市人民医院建设高水平医院“1+6+6+1”的六大平台之一,目前该院正在建设1200平方米精准医学实验室和生物样本库。“高州市人民医院—华大临床精准医学中心”的携手,打开了基因组医学在县域临床转化与应用研究的新天地。

精准医疗理念在高州“生根发芽”,可追溯到2014年7月,高州市人民医院在临床“试水”3D打印技术,由广东省临床重点专科——骨外科成功开展首例3D打印辅助全膝关节置换手术。如今该科常规开展脊柱畸形矫正术、人工全髋及全肘关节置换术,断肢、断指再植术等高难手术,“铮铮铁骨”惠民众。去年12月,广东省医学3D打印应用转化工程技术研究中心临床基地在该院揭牌,汇聚顶尖力量,为解决临床难题不断赋能精准化“定制服务”,保障县域群众健康。

构建“双闭环”

打通健康入镇进村“最后一公里”

高州地处粤西山区,全市山地面积占52%以上,边远山村的留守老人和儿童出门就医不便。为化解“村医守护健康难,村民获取健康知识难,山区留守儿童老人出门求医难”的“三难”问题,在高州市委、市政府的高位推动下,全市一盘棋以“三甲医院”高州市人民医院为领头深度融合发展“医疗健康+互联网”,为山区医疗插上互联网“翅膀”。该院以“云端技术”建立“县镇村”村医服务闭环,并通过“村医通”健康微信群打造村民服务闭环,以大数据平台开展镇村居民的慢病管理,从而打通市区和镇村各医疗单位、乡村卫生站的信息孤岛,打破地域限制,实现对该市镇村的全覆盖,打通了健康保障的最后一公里,把优质医疗服务从线上送到村民家门口,让山区百姓看病不再折腾。

村民、村医在乡村卫生站与三甲医院专家实时视频线上问诊,健康送到家门口。

今年10月27~29日,第九届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛在广州举行,茂名市直工委推荐的参赛案例《构建“两个闭环”缓解基层群众健康“三难”——高州市人民医院构建与县域群众相适应的健康服务体系》(服务群众类)在42支决赛队伍中脱颖而出,荣获一等奖。

“双闭环”兜底托起镇村健康保障网,从治病向健康预防转变,基本建立起与县域群众相适应的三级服务体系,实现“大病不出县、常见病不出镇、小病不出村,治疗预防并重,让群众少生病”的医改目标,走出分级分层分流诊疗的具有高州特色之路。该院今年5月入选首届全国县域医共体建设优秀创新成果标杆案例。今年8月,该院“5G+县域百姓需求侧相适应的三级健康服务体系”项目入选工业和信息化部与国家卫生健康委的“5G+医疗健康应用试点项目名单”。

常见病不出镇

“云端医院云端医院””构建村医服务闭环

“以前出城看病每次要花费三四个小时坐公共汽车来回颠簸,如今在家门口的村卫生站,通过视频连线就能直接看上专家,实在太方便了。”这是家住高州市长坡镇设教村村民的共同心声。

解决偏远村民就医“烦心事”的,是高州市把医疗健康与互联网深度融合而打造的高州市互联网总医院,线上建立了三甲医院、镇卫生院、村卫生站的互联互通,实现远程医学影像诊断、病理诊断、远程会诊、双向转诊和优质医疗资源的下沉,共享专家,解决边远山区群众看专家难的问题。

义诊送医送药。

在高州市委、市政府“全市一盘棋”的高位推动下,2020年6月,高州市互联网总医院在高州市人民医院挂牌成立,这是高州以信息化推进县域医共体建设的创新性探索。高州市区专科医院作为二级机构,卫生院和乡村卫生站作为网底机构,加入总医院的“云端医院”远程医疗网络,县镇村三级服务体系以互联网化无缝衔接。

高州市互联网总医院建设了互联网远程会诊中心、临床检验中心、病理诊断中心、技能培训中心、影像诊断中心、心电诊断中心、消毒供应中心,设立“互联网+高血压、冠心病、糖尿病、慢阻肺、肿瘤、卒中、肾病”七个互联网慢病诊室。如今医疗网联全市的32家乡镇卫生院、社区卫生服务中心和439个行政村卫生站,“云端医院”建立了乡村医生服务闭环,村医共享城里三甲医院的专家。

为了提升村医水平,筑牢底网,高州市人民医院常态化开展线上线下的村医技能培养,帮助村医向全科医生、家庭医生的升级迈进。由医院各党支部的专家分片下乡进村,到卫生站和村医一起坐诊,手把手进行技术指导;通过远程会诊平台,以卫生站为节点,医疗网联县镇村;专家通过远程终端设备面向各村医进行互联网授课,村医可与专家视频实时探讨,村民实现在家门口与城里专家面对面问诊;医院不定期组织村医进院免费培训,根据村医业务需要,安排急救知识、临床专业技能等对口培训,全面提升村医救治能力。近年来,累计免费培训村医超过2万人次。

除了专家线上面对面指导分级诊疗和培训乡村医生,医院还通过互联网总医院大数据平台对镇村居民进行慢病管理。在县域副中心的试点镇长坡,8382份村民个人健康档案和827名高血压、297名糖尿病村民进入云端健康管理,开启可持续的慢病“居家管理”。

数据是最好的证明。近年来,高州镇村医疗机构门诊人次占比86%,是全省平均水平的1.7倍;乡镇医院住院人次占比39%,是全省平均水平的3.3倍,“常见病不出镇”成为现实。

小病不出村

“村医通村医通””构建村民服务闭环

健康中国2030的落地,关键在基层。高州市人民医院把“以治病为中心向以健康为中心”转变,2018年4月首创“互联网+党建+村医通”的村民服务闭环,全院43个党支部700多名党员分片“承包”全市23个镇439个村,每个村建立“村医通”健康微信群,由党员作群主,把健康预防关口前移至农村。日常实现在微信群免费问诊、健康宣教等,让村民“小病不出村”。

日常科普进村,改善健康知识普及难。为提升村民健康素养,“村医通”每天发送党建惠民知识和医院根据村民需要制作的健康知识,提高村民预防疾病的意识和能力。至今已发布健康科普知识3400多条和党建惠民知识100多条。

缓解边远山村空巢老人和留守儿童就医难。医院在每个村医通群里都有配置2名或以上的高级职称医师,还成立以党委书记为群主、由副高及以上职称人员组成的400多名专家群,向村民免费提供健康宣教、咨询及远程会诊服务,小病引导到村医或镇卫生院解决。医院还根据村民需要,组织支部专家和村医一起到村义诊,为农村常见的胸痛、脑卒中等危重症病人开通绿色救治通道。

“有一线专家连线指导我们开展防控工作,大家都淡定了。”这是高州市谢鸡镇罗迪坑村的一位乡村医生对记者说的心里话。

据悉,“双闭环”为乡村医生开通云门诊通道,村民只需到村卫生站就诊,即可通过图文咨询、视频门诊,实现与高州市人民医院专家“一对一”的网上直接问诊,不出村享受到优质的医疗服务和疫情防护指导。

特别是在2020年疫情期间,全院43个党支部715名党员分批次下乡援助,把400支电子额温枪、8000个医用口罩、750瓶医用酒精、750本防疫手册送入村,高州全市乡镇的439个村委会卫生站人手一份。加上“村医通+云端医院”,线上线下面向全市群众提供免费诊疗和健康咨询服务,为村医、村民带来防疫亟需的“粮草”“弹药”,解决了疫情期间村民及普通患者“足不出户”的健康需求,期间累计为15251例发热门诊、常见病、慢性病等村民患者提供了免费咨询服务,联防联控筑牢镇村“防疫墙”。2020年2月,国家卫健康委官网向全国推介了基层抗疫的高州经验。

目前,“村医通”已覆盖全市439个村委会的22万户乡村家庭100多万村民,共免费接受健康咨询或远程诊疗约22万人次,30多例胸痛、脑卒中病人通过“村医通”获得及时救治,群众获得感更高了。村民对此纷纷点赞,村医通小平台大能量,是身边“不掉线”的家庭好医生。

茂名日报社全媒体记者 罗安然

编辑:李慧敏

初审:许 泰

终审:杨永新